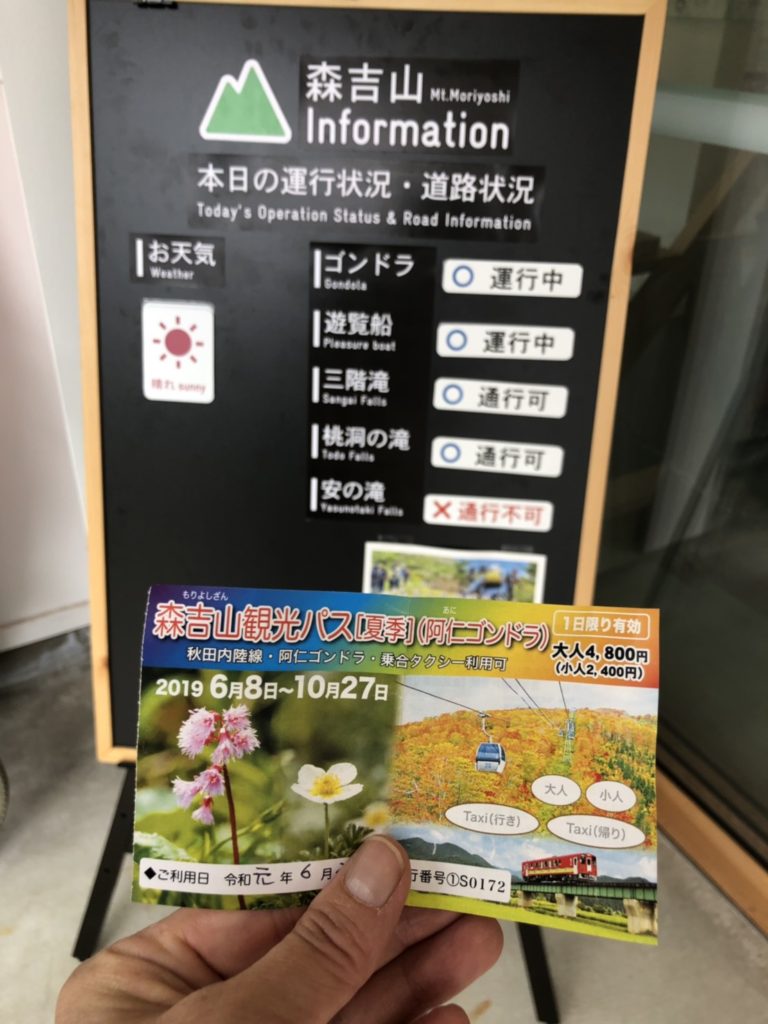

6/23(日) 泊2。。。角館6時30分秋田内陸線→7時47分阿仁合駅8時20分タクシー→8時45分森吉山ゴンドラ乗り場→9時15分山頂駅9時30分。。。9時55分石森。。。避難小屋。。。10時55分森吉山1454.2メートル11時15分。。。12時15分山頂駅→山麓駅13時タクシー→13時25分阿仁合駅13時43分→15時10分角館15時32分こまち21号→15時43分大曲17時48分こまち36号→21時04分東京

始発の電車に乗り込んだ人たちは、半数以上が登山スタイルです。

たまたま近くにいた70歳前くらいの男性の方が、横浜市の鴨居から来られたということで、同じBOX席に座ることになりました。

今回は、すでに八幡平と早池峰山を登られたとのこと。

動植物に詳しい方でした。

「ドバト」 →町の中にいる鳩は、外来種

「キジバト」→ こちらが日本固有の種

とか、

植物については、花よりも木々の名前を調べるのは難しい。また、園芸種 (交配などをして人為的に作った植物)については、名前を特定するのは困難。

そうなんだー

「ドバト」 って、いつから日本に来たんだろう???

こたえ。。。 カワラバトという人の家畜であった鳩が野生化したものがドバトと言われています。 伝書バトやレースバトの原種です。

大和,飛鳥時代から放生会(供養のために捕らえた生き物を野に放つ法会)においてドバトが使用されていた可能性があるそうです。

あそこを見てと。。。

田んぼアートだ(゚д゚)!

今の時点では、何の模様何の模様かわからず、’’水芭蕉だよ’’ということで話がまとまりました。

手を振ってくれてるーと思ったら、

笑内の地名の由来は???

こたえ。。。 アイヌ語から来ているといわれる名前 です。

「オ・カシ・ナイ」で「川岸(または川下)に、小屋のある、川」という意味になるそうです。

その「オ・カシ・ナイ」がいつしか、おかしない=笑内となったそうです。

おまけ。。。

アイヌ語で「ナイ」は「水が緩やかに流れる、洪水などをあまり起こさない穏やかな川」という意味を持ちます。→稚内もが付きますね。

じゃあ、流れの激しい川のことはなんていうの???

こたえ。。。「ベツ」と言います。→登別、女満別、紋別など。。。

上高地のタクシーの運転手さんが言っていた、アイヌの方々が本土の山に追いやられた話を思い出しました。

こんな山の中に追いやられて、暮らしていたんですね。

阿仁合駅(あにあい)に到着!!

向こうから連結する電車がやってきました。

阿仁という地名 の由来は???

こたえ。。。 阿仁という地名が初めて国史に出たのは878年、その頃は「杉淵」と呼ばれていました。

「アニ」の由来は、はっきりと分かっておらず、数説ありますが

中でも有力なのはアイヌ語の「アンニ」(木立の意)が転じたものという説です。

観光協会ホームページより

電車で一緒だった方は、森吉山観察会ツアーに参加されるので、集合時間は1時間後とのこと。

ひと足先に登ってきます‼️

お互い気をつけて登りましょうとお別れする。

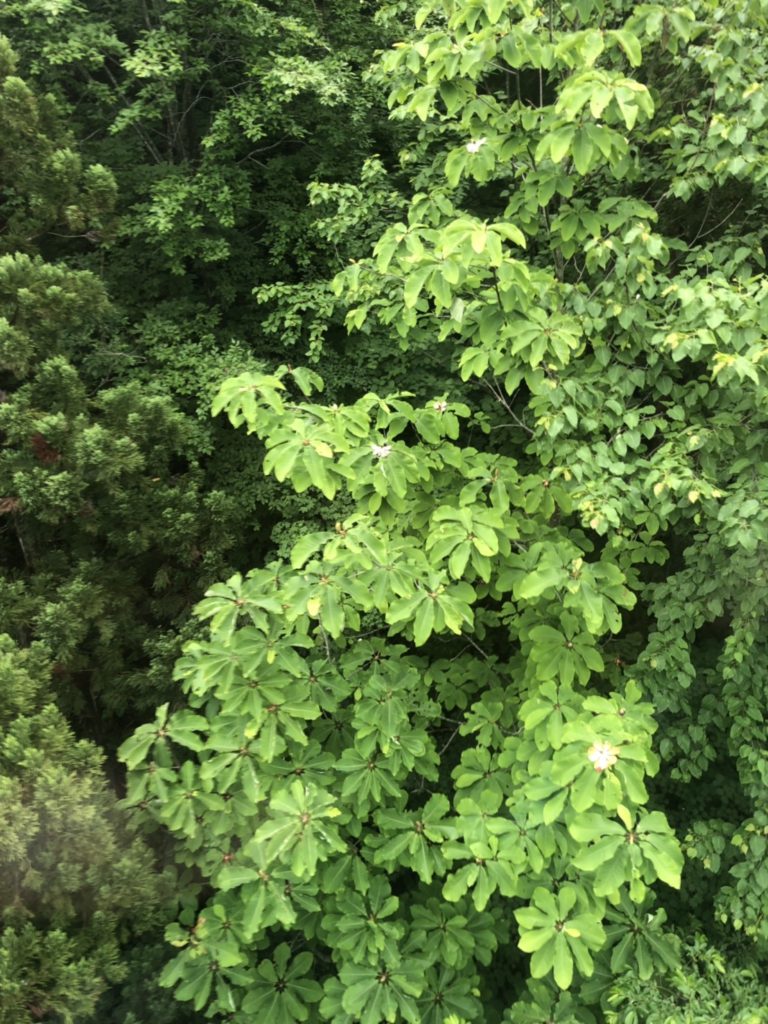

花の咲いている木は何かな?と思っていたら、同じゴンドラに乗っていた山登りの会の方が、 ’’朴葉味噌 をつくときの葉っぱよ’’と教えてくれました。

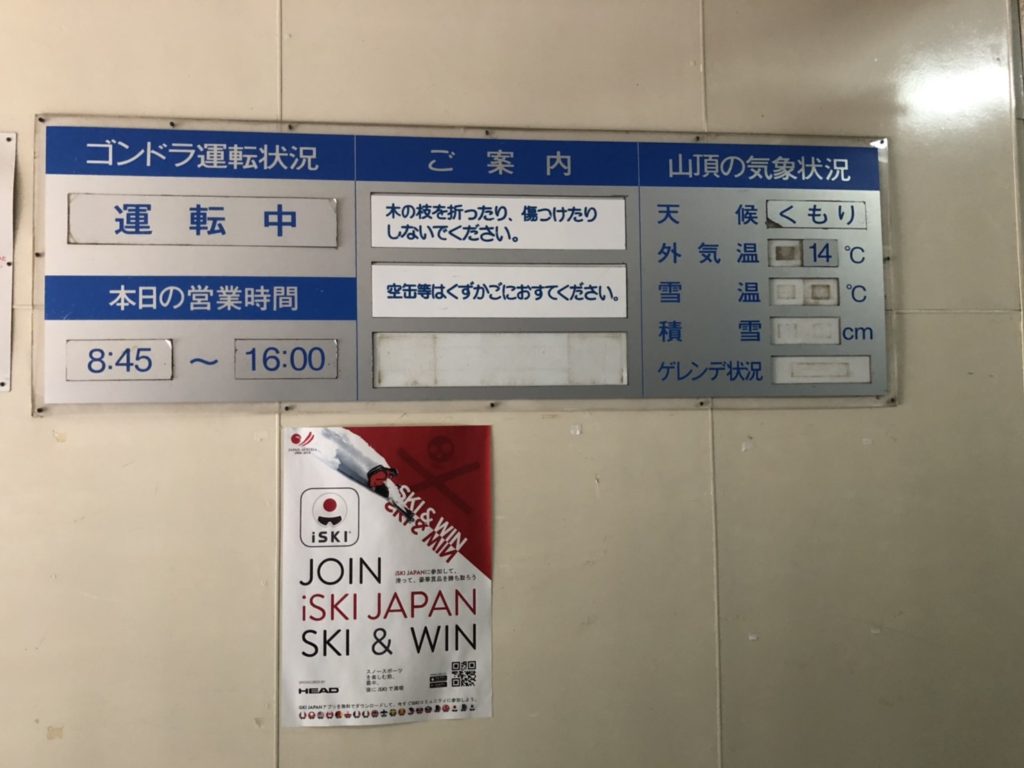

森吉山のゴンドラは、市から補助金を受けて運営しているそうですが、

約6億円の費用を掛け、ゴンドラのケーブルを張り替え、ビジターセンターを整備するなど、通年観光が可能な施設に衣替えしたそうです。冬には、樹氷がみられるそうなので、これからどんどん観光客も増えていきそうですね。

ラッキー🤞

20分かけて、山頂駅に到着! (1167m)

山頂駅周辺を散策してみましょう~

小梅蕙草

ショウガ科ウコン属

しっかり、ストレッチをして出発~

森吉山に登る方は、高山植物の名前をよくご存じな方が多いです。歩きながら、教えてくれます。!(^^)!

ツツジ科シラタマノキ属

御前橘

(ミズキ科ゴゼンタチバナ属)

ウラジロヨウラク

裏白瓔珞

(ツツジ科ヨウラクツツジ属 )葉っぱの裏が白いのよ。

瓔珞 (ようらく)ってどういう意味???

こたえ。。。 仏像のにかけた珠玉や貴金属の飾りのこと 。

(白根葵)

キンポウゲ科 / シラネアオイ属

(白山千鳥) ラン科

(谷空木)

タニウツギ科 / タニウツギ属

(岩銀杏) ミツガシワ科

雛桜 サクラソウ科 サクラソウ属

岩鏡イワウメ科イワカガミ属

オオカメノキ(レンプクソウ科ガマズミ属 )

(三葉黄蓮) キンポウゲ科オウレン属

ツマトリソウ

(褄取草)

サクラソウ科ツマトリソウ属

(大葉黄菫)

スミレ科スミレ属

七竈 → 「炭にするには七度焼かなければならない」

バラ科ナナカマド属

ウラジロヨウラクのつぼみも可愛いね。

稚児車

バラ科ダイコンソウ属

山頂に到着!

信仰登山の名残を示す薬師仏の石像のようです。修験の山だったのですね。

おまけ。。。秋田県は平安時代初頭まで蝦夷と呼ばれ、独自の文化を築いていました。

平安時代後期になると秋田県内にも様々な宗教が入り込んできます。

その内の1つに天台宗がありました→ 密教系の宗教で修験道を主とし山岳での修業を行う事が日常化していました→信仰登山につながります。

賞味期限は本日中でしたが、冷凍をすれば大丈夫とお店の方に教えていただきました。

山頂までは、標高差300メートルに満たないので、小さな子供でも楽しんで歩けるコースです。

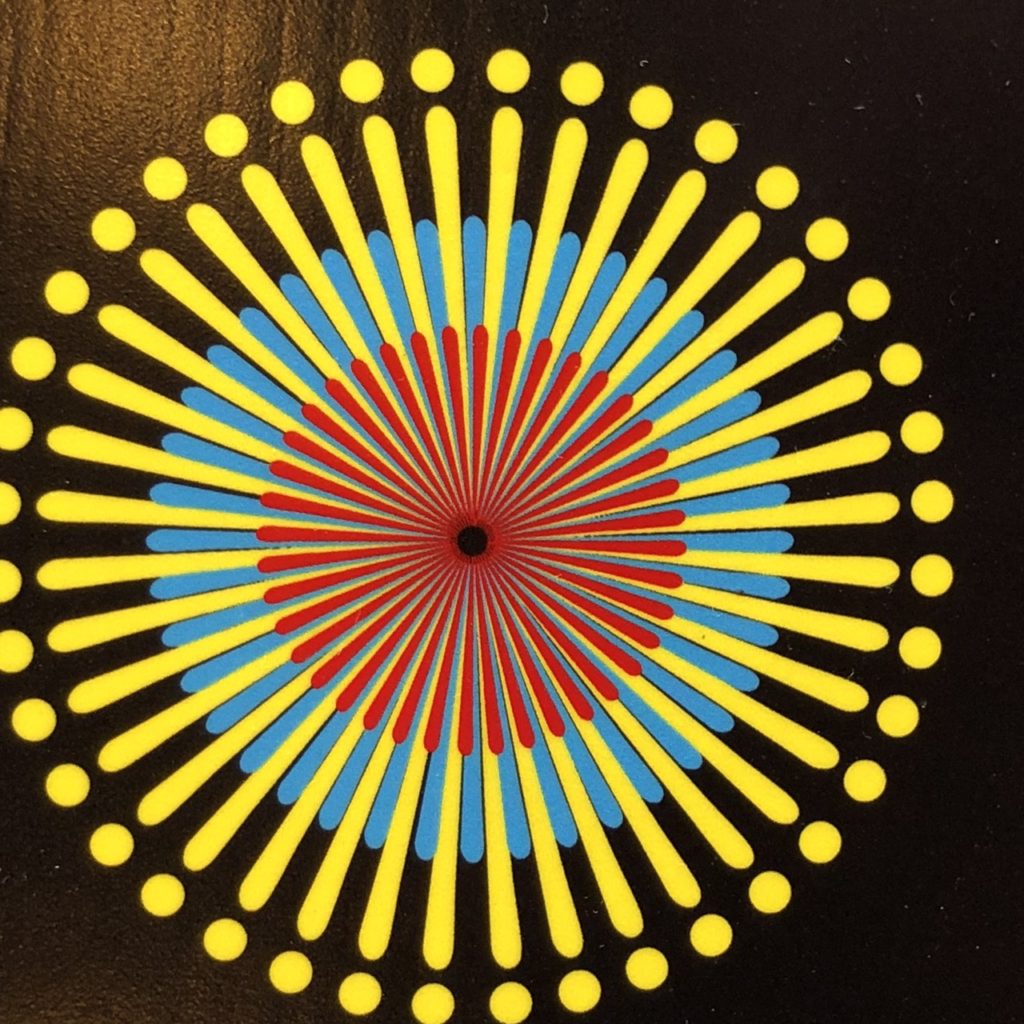

‘’なると餅’’ の形に似てますね( ^^)

雨が落ちてきました。カッパを着ましょう。

山頂駅に到着!すぐにゴンドラに乗り込みます。

ゴンドラの中で、着替えちゃいました。だあ~れも見ていませんもん(^_^;)

山麓駅に到着!

先着200名様限定で採れたての地元産たけのこがたっぷり入った タケノコ汁無料提供日だったそうです。

タクシーで阿仁合に向かう途中、雨もザァザァと激しくなりました☔️

行きも帰りも同じタクシーだった女性二人組の方が、一緒に座りましょうと声をかけてくれました。東京から来たそうです。将棋会館の近くに住んでるのよと。

山の話は尽きず、気が付けば田んぼアートの場所まで戻ってきていました。

しばらく、電車が停車します。ホームに降りて、田んぼアートを見に行きました。

おまけ。。。ここで、毎年2月10日にに「上桧木内の紙風船上げ」と呼ばれる 100年以上の歴史を持つ伝統行事 が行われます。

「上桧木内の紙風船上げ」 ってなあに???

こたえ。。。

灯火を灯した武者絵や美人画が描かれた巨大な紙風船が、真冬の夜空に舞い上げる行事です。幻想的な光景が見られるそうです。

角館に到着~

二人ずれの方は、角館のロッカーの荷物をピックアップしたら、東京に帰られるとのこと。

さようなら~

私も、ホテルの荷物をピックアップして秋田方面の新幹線に乗り大曲に向かいます。

13分新幹線に乗車、あっという間に大曲駅に到着します!

まずは、観光案内へ。 花火伝統文化継承資料館「はなび・アム」 に行ったらいいですよと教えていただきました。

下界は暑いなあ~

途中のスーパーで勝手に(*^^*)涼ませてもらいました。(帰りのお土産のリサーチ)

やっと、はなびミュージアムに到着!

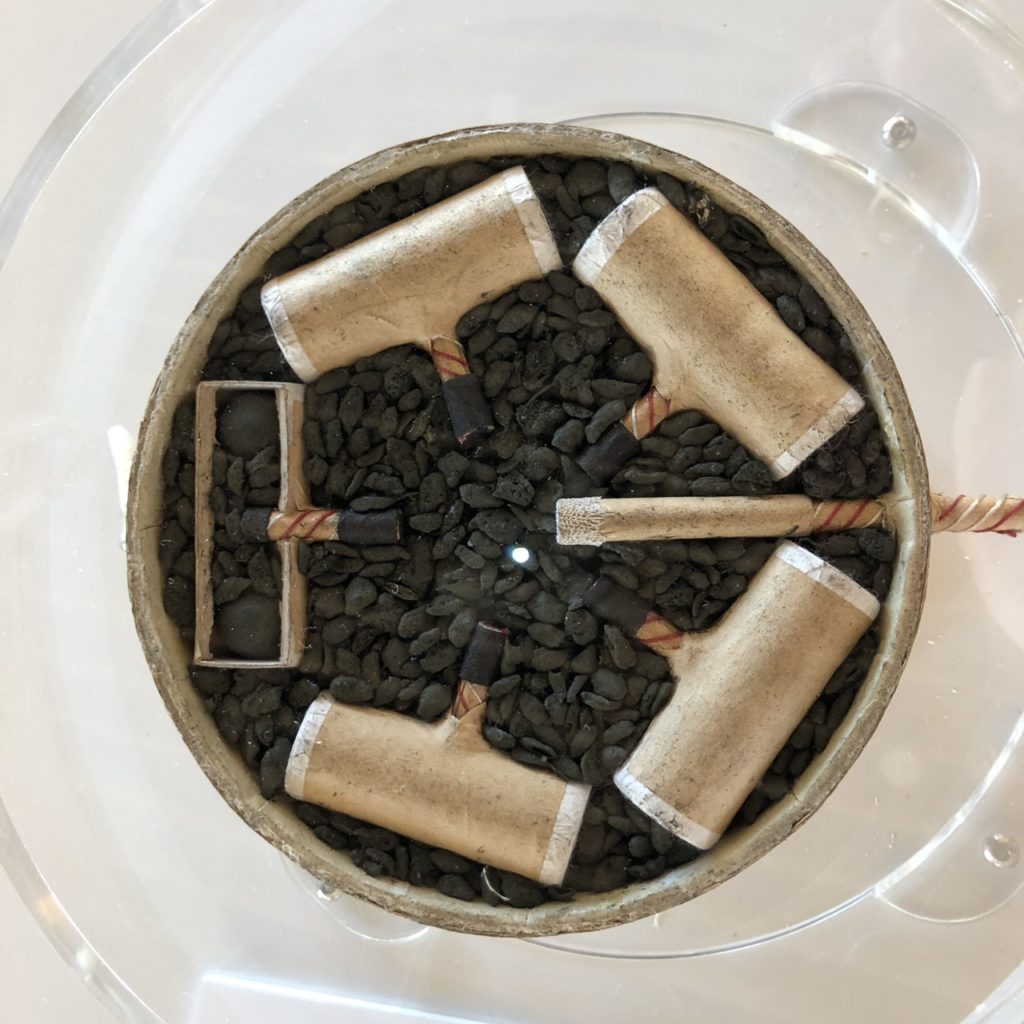

花火ができるまでの工程を知ることができます。

☟

☟

☟

展望室もあります。

最後に、大スクリーンに映し出される大曲の花火大会の映像を見ました。映像でもすごい迫力でした🎆

そろそろ、涼ませていただいたスーパーでお土産を買って、駅に戻りましょう~

今回の旅は、一人旅なのに旅好き仲間とワイワイと楽しい旅になりました。

横浜まで帰る元気がなくて、秋田産のサクランボと、カリントウを持って息子の家に泊まらせてもらいました。😊

来年の大人の休日俱楽部パスでどこのお山に登ろうかしらなんて考えてます(≧▽≦)

おしまい