1/1(水) 広島→広島駅12時15分→15時10分新山口レンタカー→お墓参り→琴崎八幡宮初詣→主人の実家泊6

令和2年、、早くも幕が明けました。

毎年恒例、ベランダから初日の出を拝む。

毎年恒例、ベランダから初日の出を拝む。

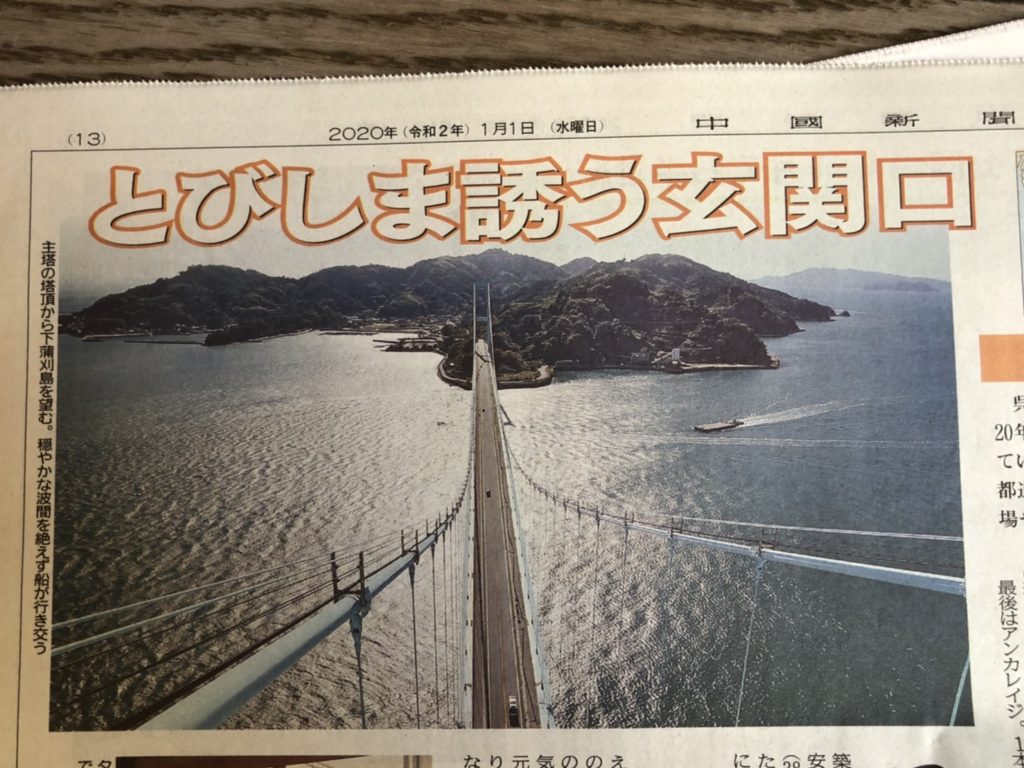

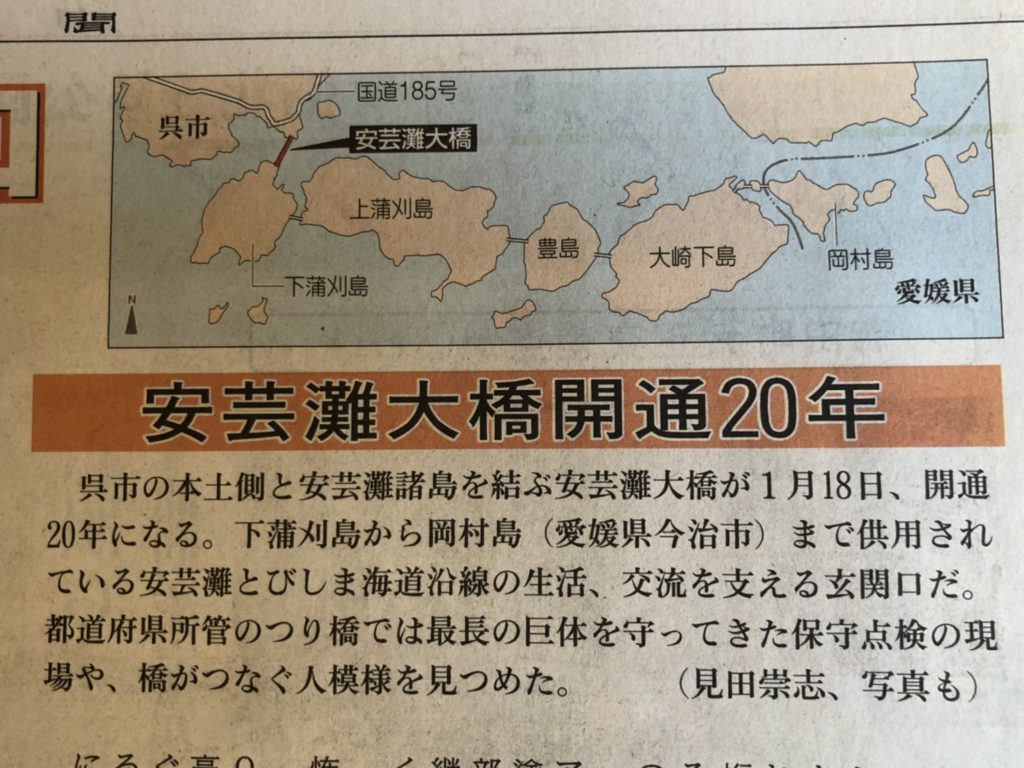

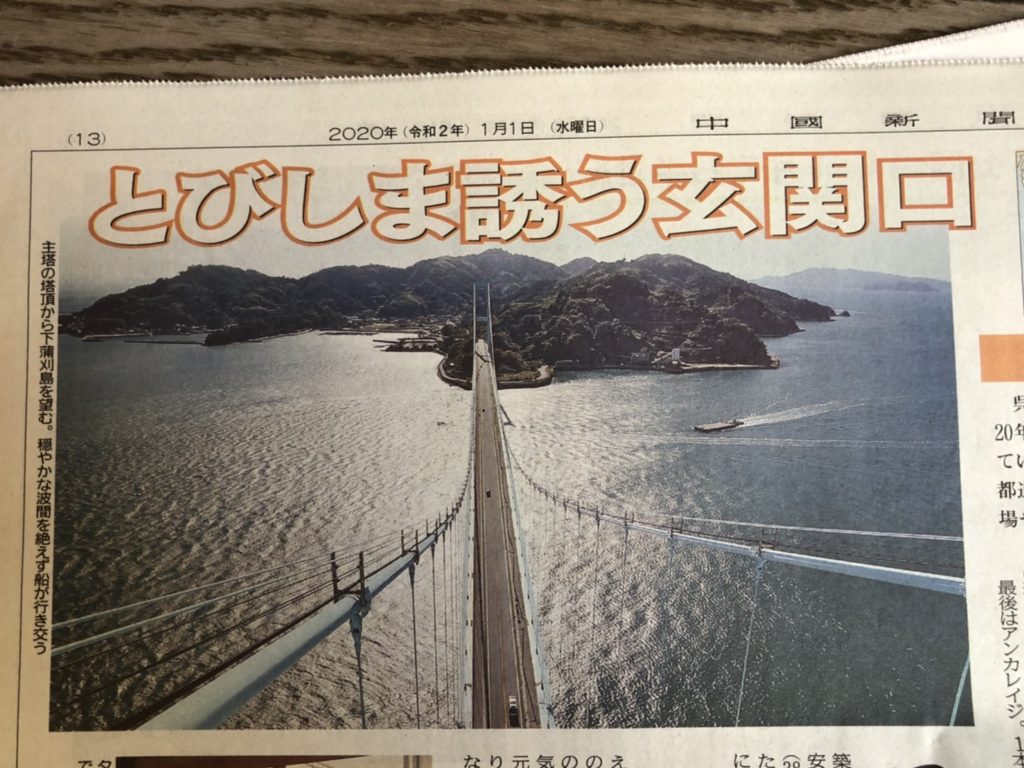

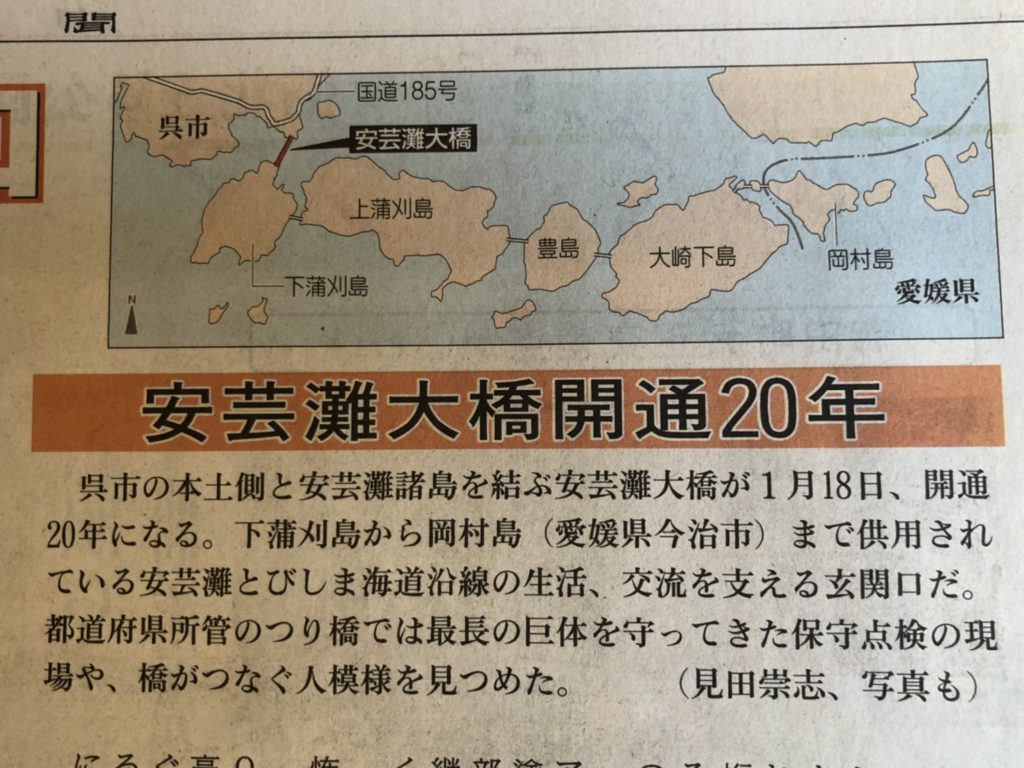

中国新聞’’とびしま誘う玄関口’’が目に入る。

どんな内容かな???

どんな内容かな???

今年の1月18日で開通20年目になるんですね。

安芸灘大橋は渡ったことはないと思っていましたが、父に連れてきてもらったのを思い出しました。

安芸灘大橋は渡ったことはないと思っていましたが、父に連れてきてもらったのを思い出しました。

上蒲刈島 (かみかまがりじま)

県民の浜の海岸近くにある『かまがり古代製塩遺跡復元展示館』を見学して、 藻塩を買ってもらいました。娘も息子もまだ小さかったころのことですね。あまりのおいしさに、藻塩はあれからずっと買い続けています。

朝ご飯は、昨晩、準備をしておいた、おせちとお雑煮を食べる。

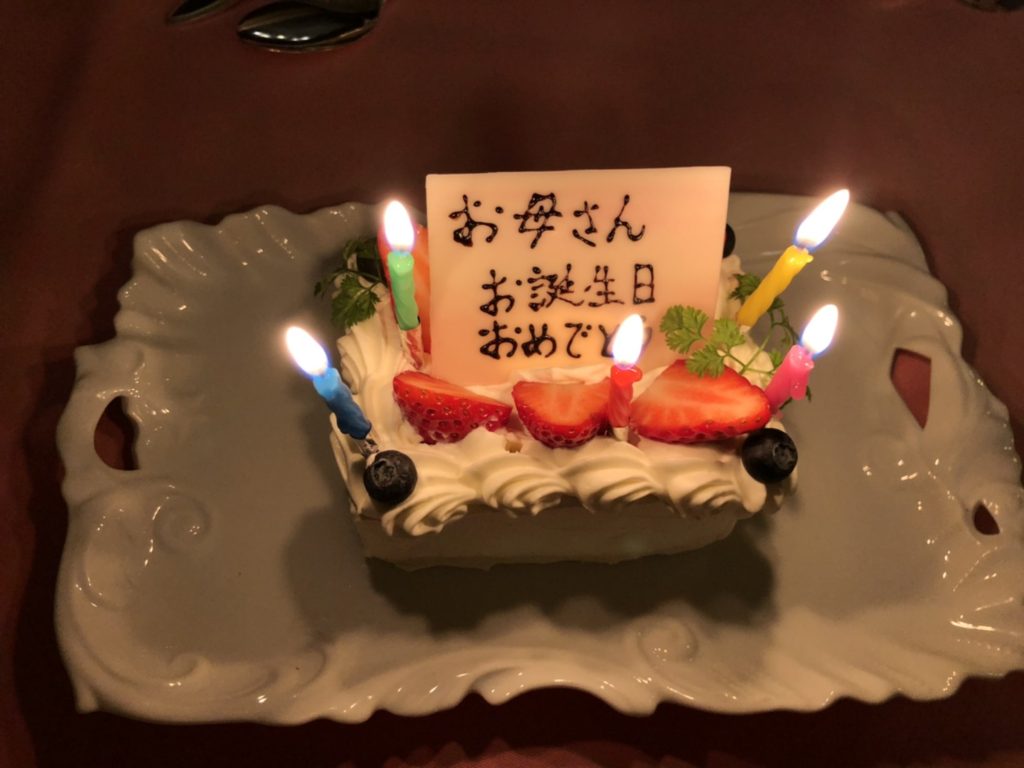

母は、孫たちからお年玉をもらい、とっても嬉しそう!(^^)!

主人は一足先に家に戻り、広島駅で待ち合わせることにする。

バス停に向かう途中、猫がいるよ🐱と。。。

バス停に向かう途中、猫がいるよ🐱と。。。

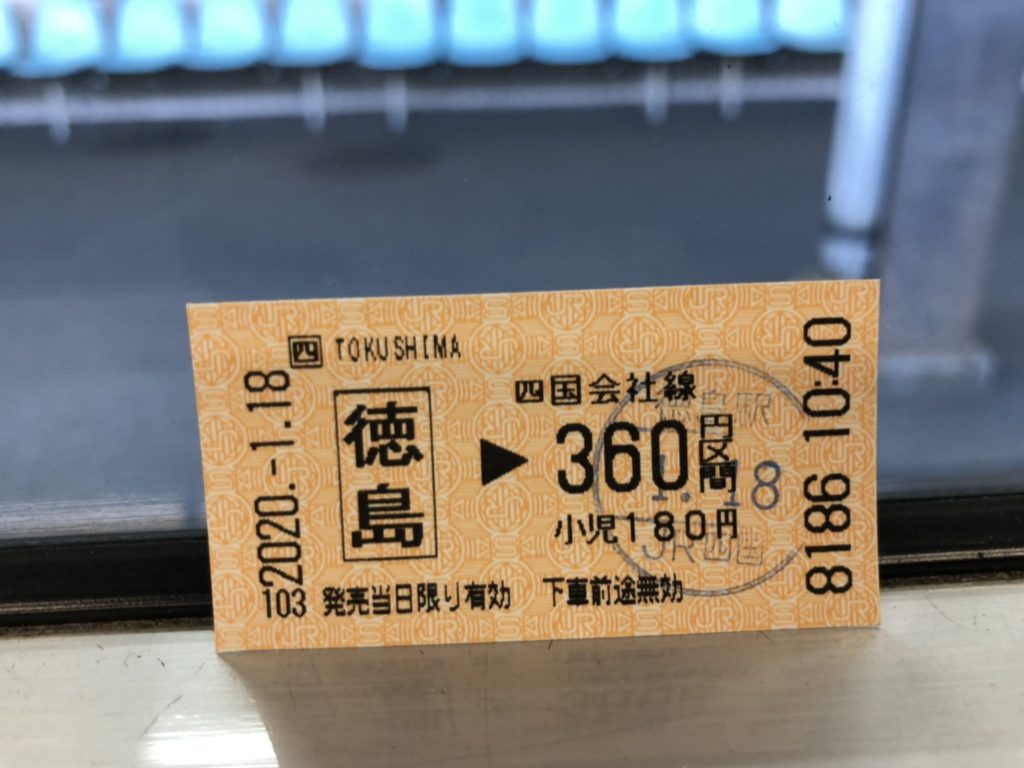

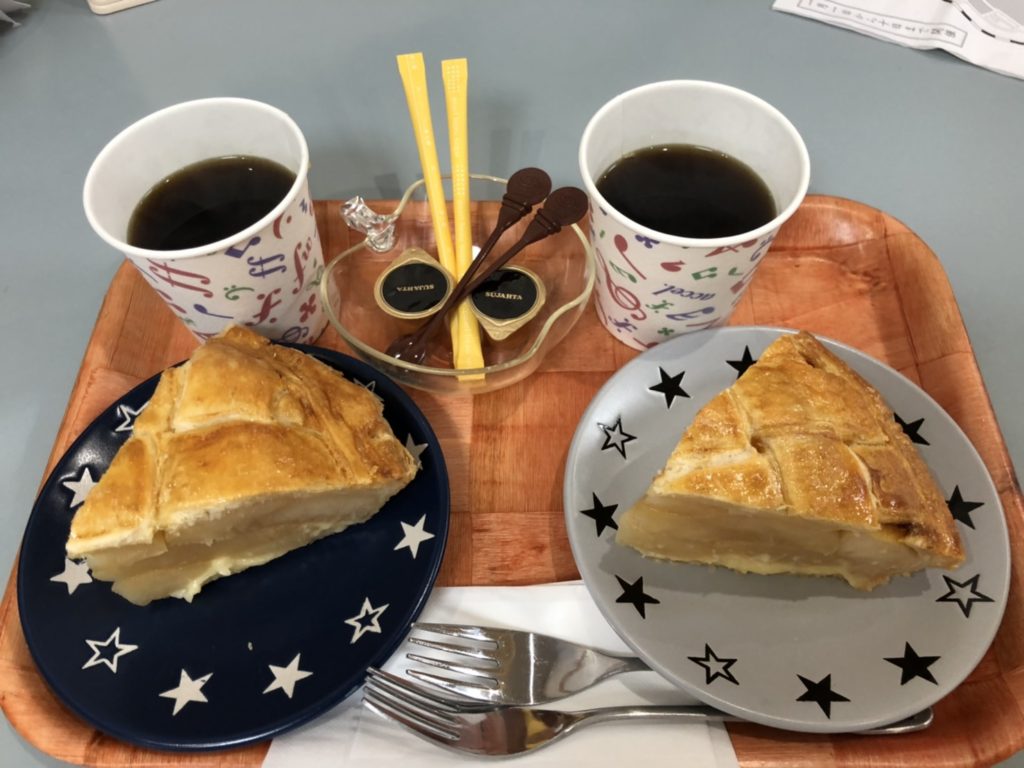

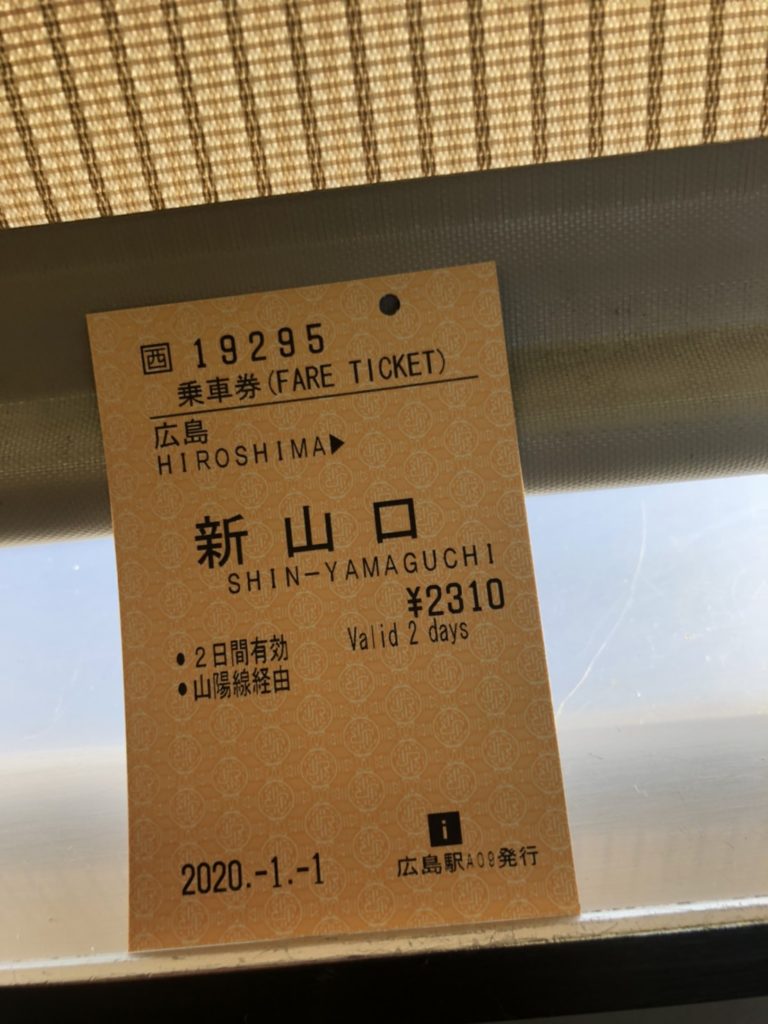

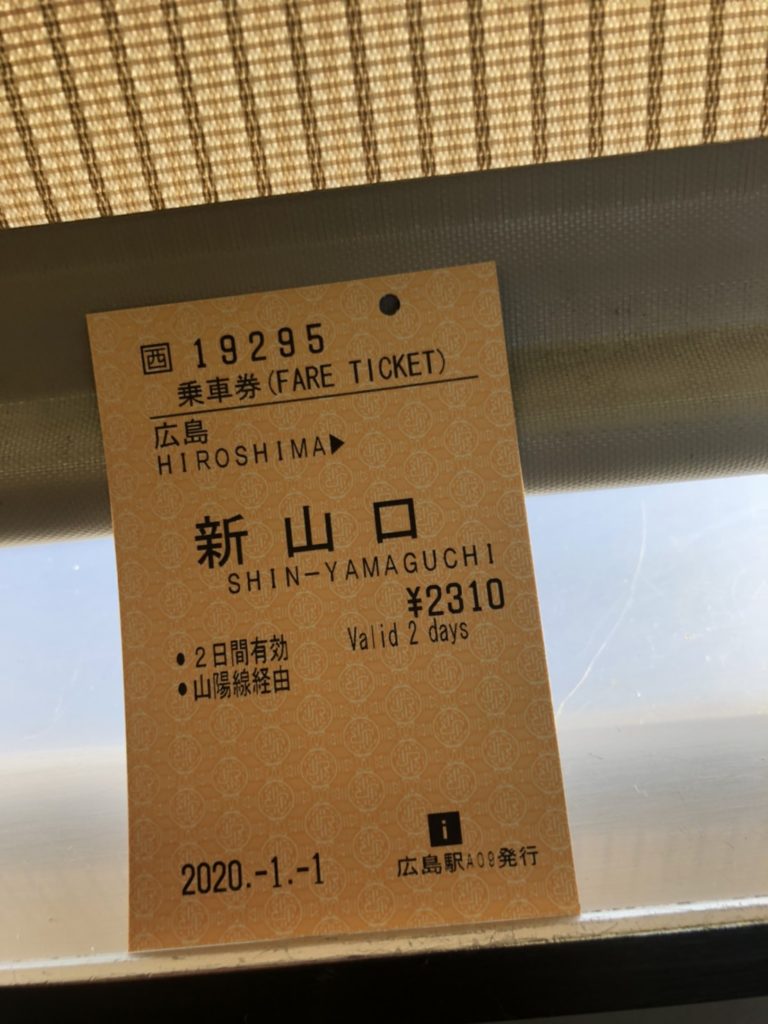

広島駅で、おやつを買って電車に乗ります。

新山口まてだと、青春18切符を使うより、普通に乗車券を買うほうが安いと分かったので、今年は青春18きっぷは買いません。

新山口まてだと、青春18切符を使うより、普通に乗車券を買うほうが安いと分かったので、今年は青春18きっぷは買いません。

新山口駅に到着❗️

新山口駅に到着❗️

駅構内には、135種類の植物を観察することもできます。

のんびりしていたら、主人と息子を見失ってしまう。。。。

娘と、どこのレンタカーだったっけ???と探す。トヨタレンタカーをのぞくと、二人がいました(´▽`) ホッ

主人の実家に到着。主人の母が、家の前で立って待っており、そのまま一緒にお墓に向かう。先に叔父の娘たちがお墓をきれいにしてくれて、お花も供えてくれていました。

小さな雑草を抜いて、お参りする。ずっと先のことになるけど、お墓のことも考えなければならない日が来るかも?

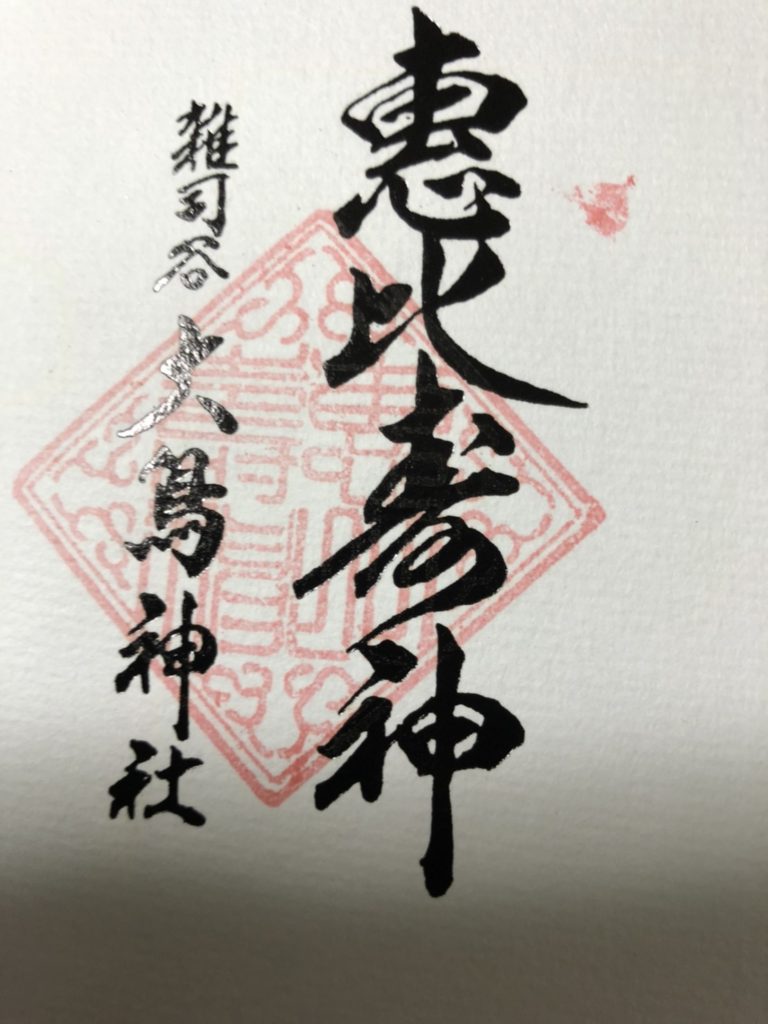

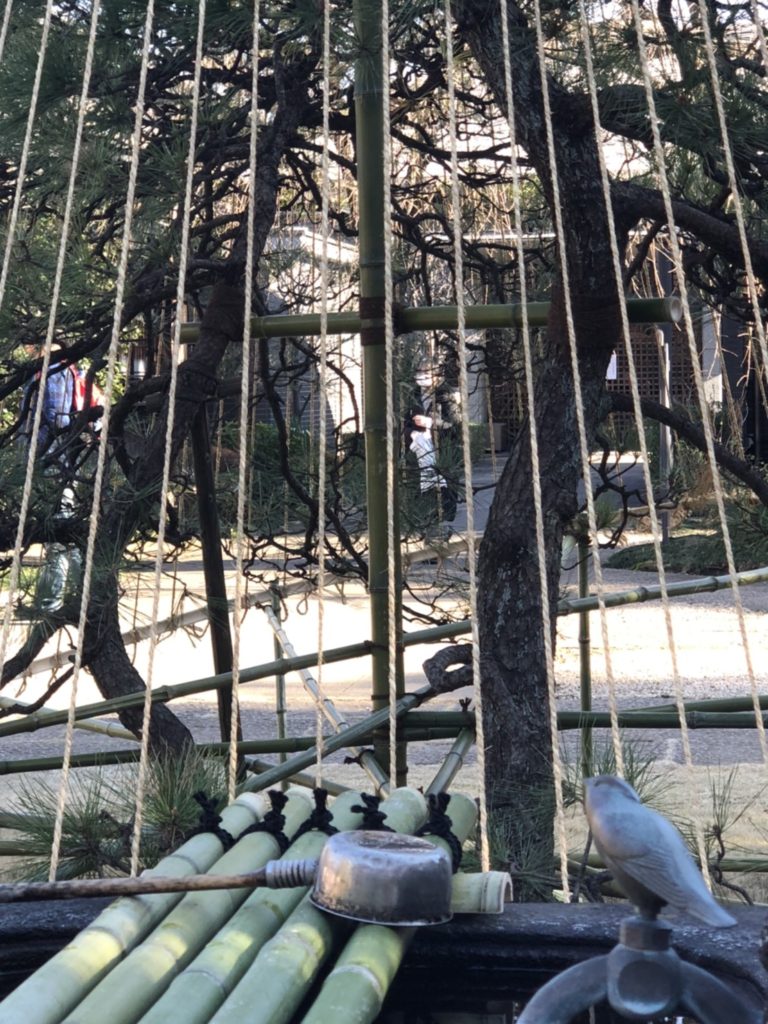

主人の母と一緒に琴崎八幡宮へ⛩

主人の母と一緒に琴崎八幡宮へ⛩

夕方だから人が少ないと思ったけど、駐車場に入るのに少し時間がかかりました。。。

夕方だから人が少ないと思ったけど、駐車場に入るのに少し時間がかかりました。。。

元旦だものね。

夕飯時、11人集まりました。

今年から、初めて出来合いのお節料理も一部並びました。夜には、姪2人も来てくれる。うれしいね♡’’

’’そういえばおばちゃん、去年なんか約束したよね~’’と。。。

’’お互い痩せようね~’’と話していたことを思い出す。すっかり忘れていた(>_<)

お互い少しだけやせたかな???

1/2(木) 泊6 9時→9時50分関門海峡→11時40分宇佐神宮→15時30分別府血の池地獄→17時亀の井ホテル泊7

主人の実家からの夜明け。。。!(^^)!

主人の実家からの夜明け。。。!(^^)!

3両連結の電車はとっても珍しいのよ。いつもは1両か、2両だもんね。

朝ご飯を食べて、出発~

関門海峡を渡って、九州に入ります‼️

関門海峡を渡って、九州に入ります‼️

渋滞もなく、宇佐市に入ります。

向かっている、宇佐神宮は、全国に4万社あまりある八幡様の総本宮 です。

きっと、この時間では駐車場に入るのに時間がかかりそうです。近くまで行くのはあきらめて臨時駐車場に車を止めることにしました。

臨時駐車場からは、シャトルタクシーで宇佐神宮にむかいます

臨時駐車場からは、シャトルタクシーで宇佐神宮にむかいます

許可車しか走れない農道を通ります。臨時駐車場に車を止めて、えかったね!(よかったね)

一般道は、ノロノロ運転。駐車場に入るのも大変そうです。

宇佐神宮のバス停に到着!

しかし、宇佐神宮まではまだまだ距離がありそうです。

しかし、宇佐神宮まではまだまだ距離がありそうです。

困ったな?車いすをどこかで借りられないかなあ~と思っていたところ、

ここで待っていてと、息子が小走りで車椅子を借りに行ってくれました。

やっぱり、若者は行動が早い。私は、車いすを探すのにも時間がかかる(-_-;)

車椅子を借りれてよかったね😀

車椅子を借りれてよかったね😀

ほほえましい3人の後ろ姿♡

主人の母は、米寿とは思えない、とっても元気です。

鳥居に到着!

息子は、このあたりの社務所で車いすを借りてくれたとのこと。走って取りに行ってくれたんだね。ありがとう~

宇佐神宮の鳥居をくぐります⛩

宇佐神宮の鳥居をくぐります⛩

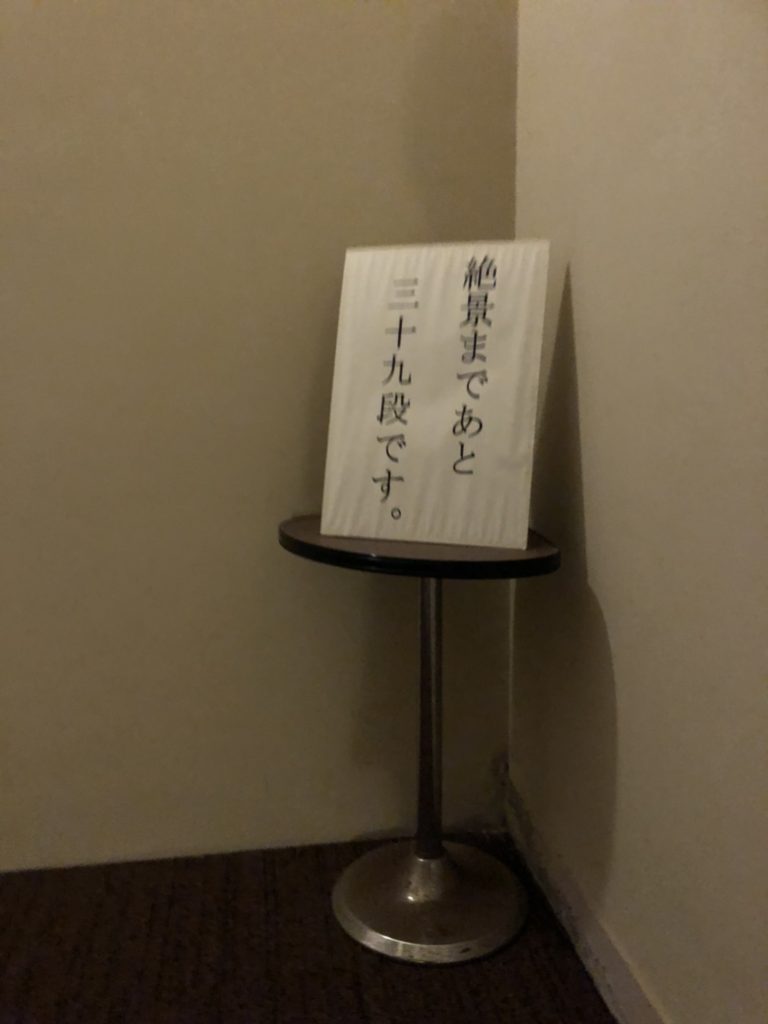

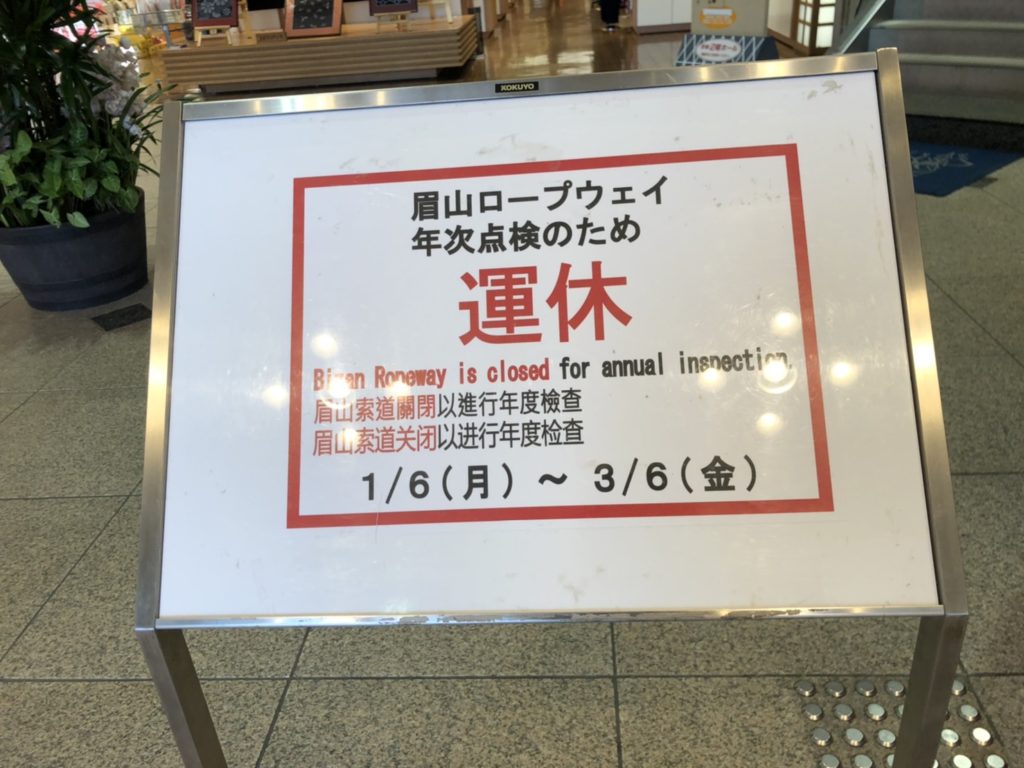

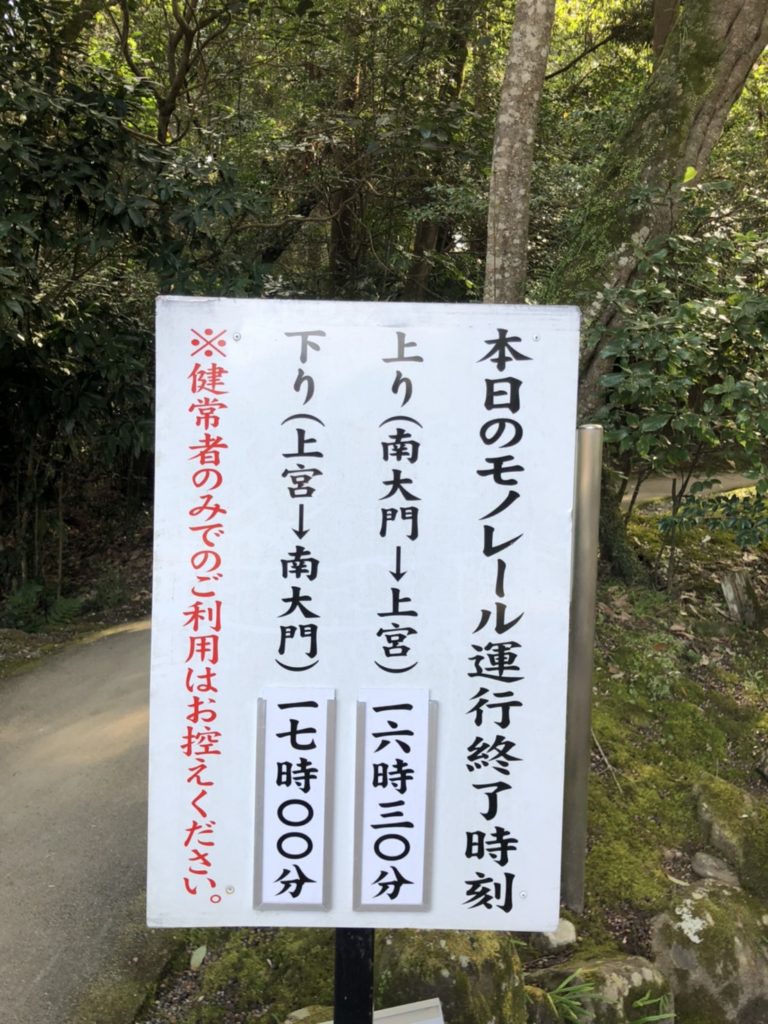

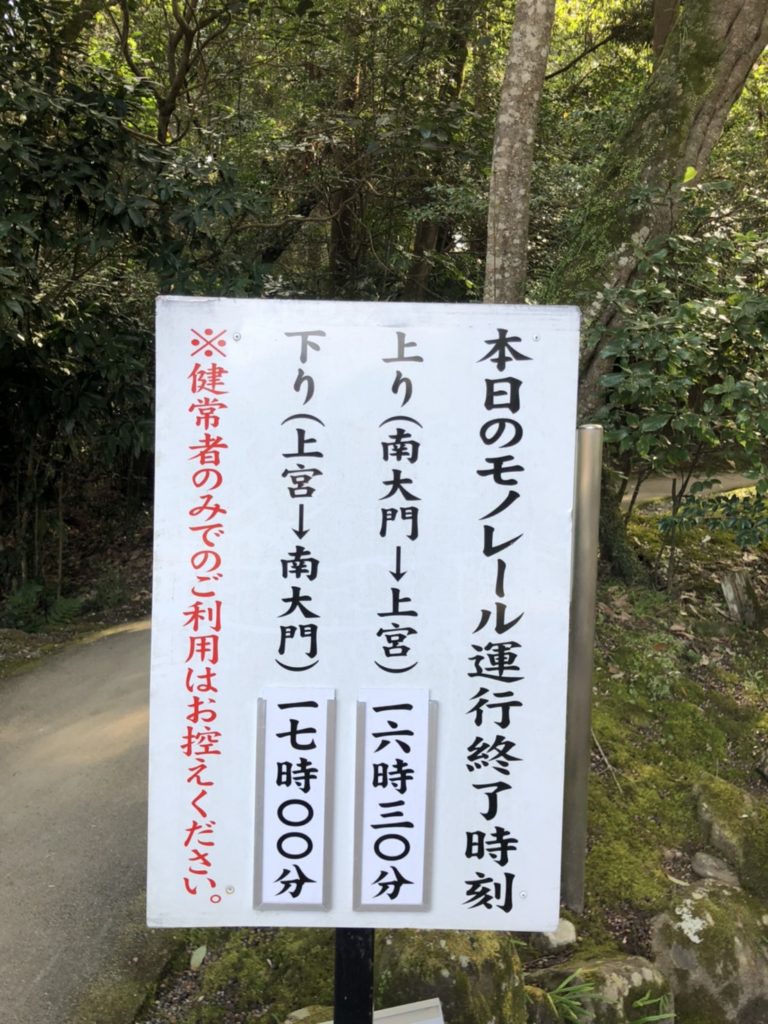

この先にケーブルカーがあるはずなんだけど、どこかなあ?

しばらく歩いてやっと看板を見つけました。

ここから、一般参拝の道と分かれるのですね。

車椅子のまま、社殿まで上がれるなんて、まだ信じられない。。。

車椅子のまま、社殿まで上がれるなんて、まだ信じられない。。。

林の中を歩きます。乗り場までは、結構距離がありますね~

林の中を歩きます。乗り場までは、結構距離がありますね~

本当にこの先にモノレールがあるのかな?

途中、本殿に続く階段の道と合流しました。

途中、本殿に続く階段の道と合流しました。

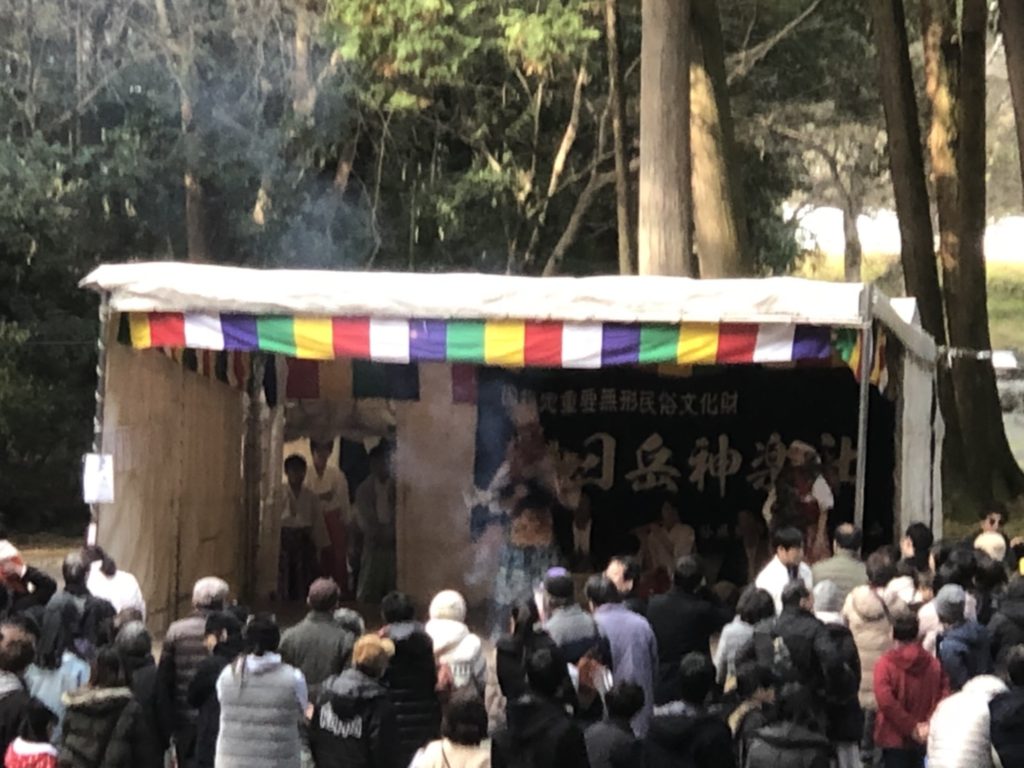

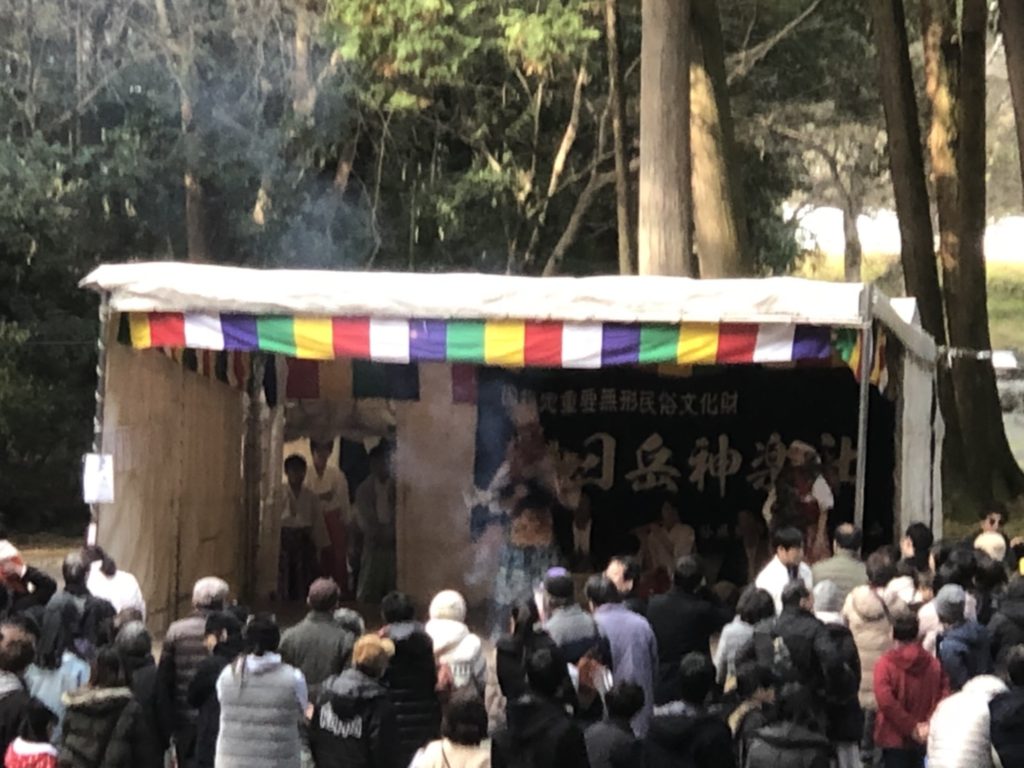

舞台で何かやっています。何でしょうね。

やっと、モノレール乗り場に到着‼️

あれに乗るんだ😁健常者ものっていいのかな???

あれに乗るんだ😁健常者ものっていいのかな???

同じグループであれば大丈夫とのこと。全員乗せていただきました(^^)

昔は、ケーブルに並行した階段も登れたこともあるそうですが、今は使えません。

ケーブルを降りると、すぐに社殿の入り口が見えてきます!

ケーブルを降りると、すぐに社殿の入り口が見えてきます!

この門の名前は???

こたえ。。。 南中楼門(勅使門)。入母屋造桧皮葺の楼門です。

門の中には入れるの???

こたえ。。。 南中楼門 (みなみちゅうろうもん) は通常は開かずの門で、 参拝はこの門前で行われます。

勅使門(ちょくしもん)ってなあに???

こたえ。。。 天皇や勅使と呼ばれる天皇の指示や意思を天皇の代わりに伝える役目を持つ人のみが通ることのできる門のことです。

神社の創建 はいつ???

こたえ。。。 欽明天皇32年(571年)頃とされ ています。

宇佐神宮の社殿っていつできたの???

こたえ。。。神亀2年 (725年)に一之殿が造営されました。

以後、天平元年(729年)に二之殿、弘仁14年(823年)に三之殿が造営されて現在の形式の本殿が完成したと伝えられています。

宇佐神宮の祭神 (さいじん) は ??

こたえ。。。八幡大神(はちまんおおかみ)[誉田別尊(応神天皇)]

比売大神(ひめのおおかみ)[宗像三女神(多岐津姫命・市杵嶋姫命・多紀理姫命)]

神功皇后(じんぐうこうごう)[息長帯姫命] です。

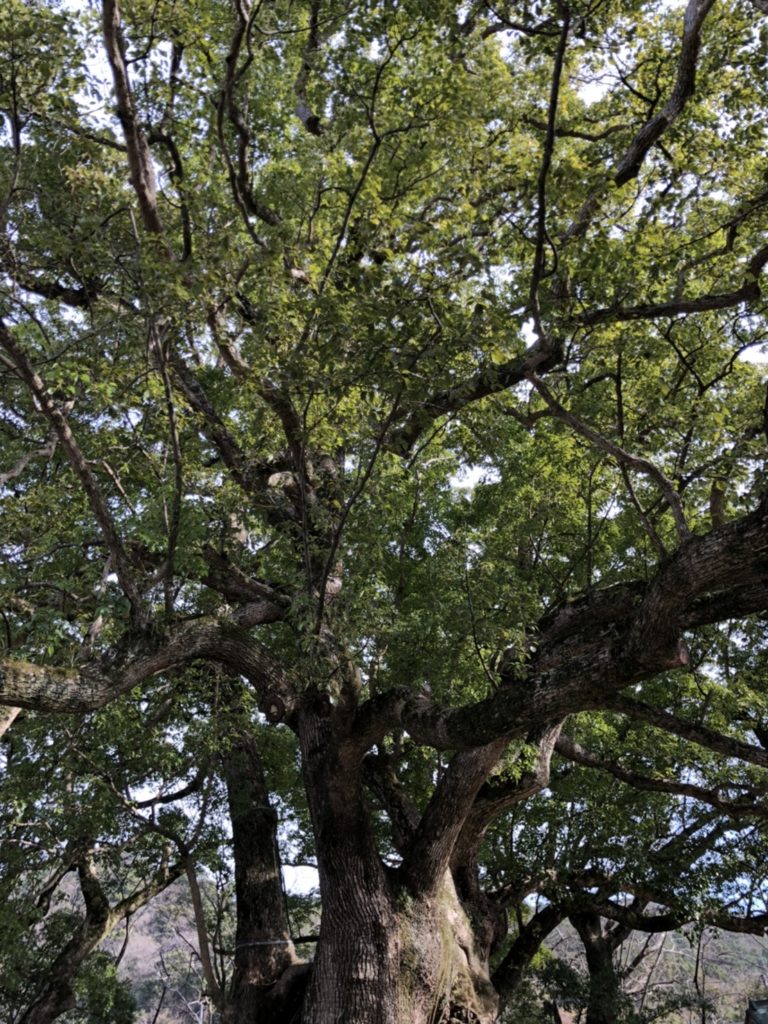

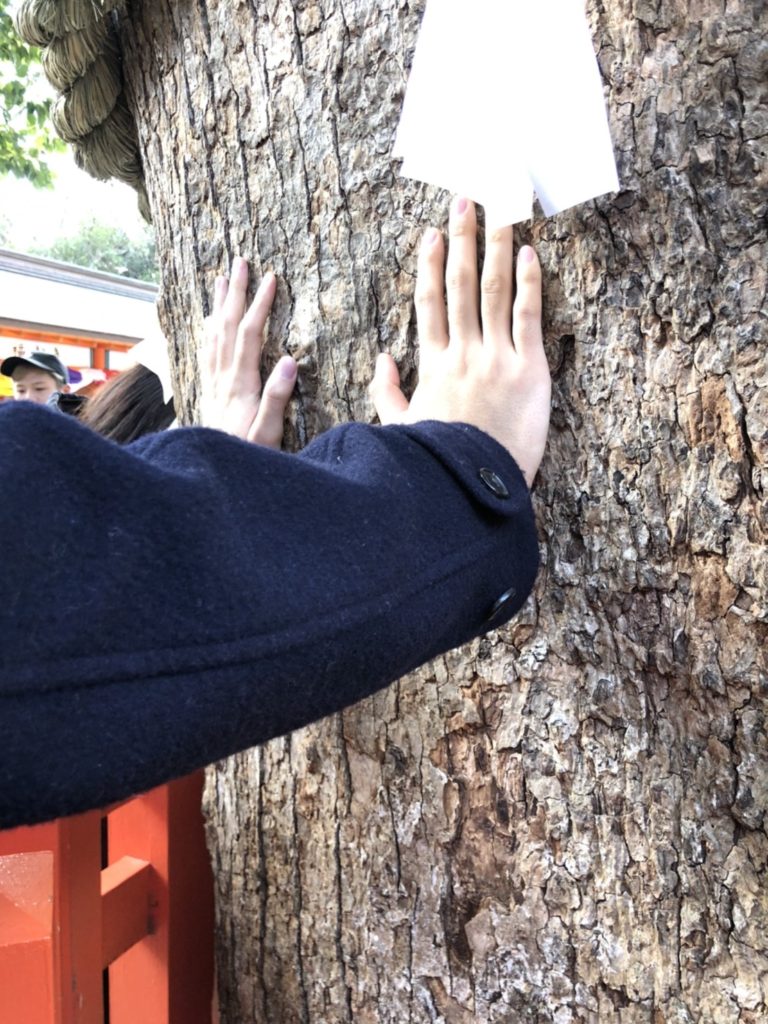

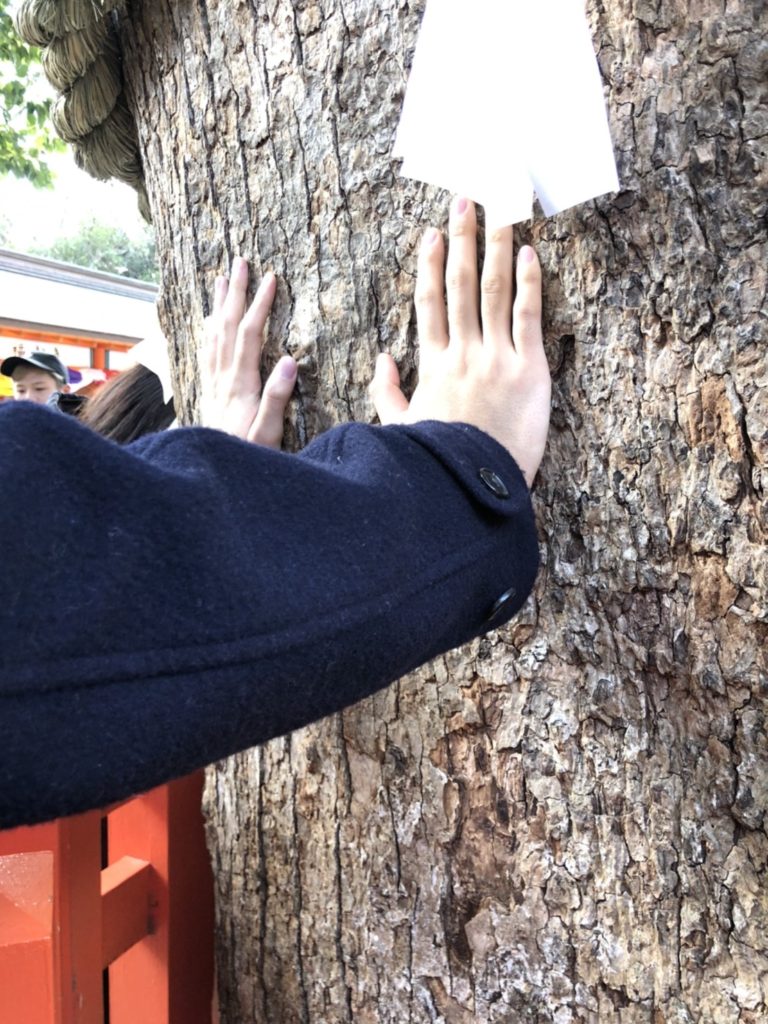

御神木もありますね。

御神木もありますね。

パワーをもらえるかな❓

パワーをもらえるかな❓

おまけ。。。 高さ約30メートル、幹まわり約5メートルの風格ある御神木。多くの人にパワーを授けてくれといわれています。

大小ひょうたんがセットになっており、小さいひょうたんは持ち帰ることができます。

大小ひょうたんがセットになっており、小さいひょうたんは持ち帰ることができます。

八幡信仰って何だろう???

こたえ。。。 太古より様々な神様を全国各地にお祀りしてき たひとつです。

古くは「ひろはた」「やはた」 「やわた」 と呼ばれていました。

八幡信仰の祭神の、実在が確認できる最も古い天皇 はだあれ???

こたえ。。。 15代応神天皇 (おうじんてんのう ) です。

どうして日本中に広がったの???

こたえ。。。 国家神として崇められながらも,宇佐(大分県)にとどまっていた八幡信仰は,やがて平安時代、石清水八幡宮(京都府)創建, 貞観2年(860年) を経て全国に広まることになりました。

東大寺の守護神は、 手向山 (たむけやま) 八幡宮 でしたよね??

こたえ。。。奈良時代、東大寺大仏造立に際し、その加護をするようにと神のお告げがあり、 天平勝宝元(749)年に聖武天皇が、八幡神の総本宮、大分県の宇佐神宮から神さまを直接勧請 (かんじょう) されたそうです。 石清水八幡宮創建より、100年以上前の出来事です。

勧請 (かんじょう) ってどういう意味???

こたえ。。。 神仏の分霊を他の場所に移してまつることです。

平安時代、どうして石清水八幡宮 から八幡信仰は全国に広まったの???

こたえ。。。平時代後期の武将 源 義家(みなもと の よしいえ)、 後に鎌倉幕府を開いた源頼朝と室町幕府を開いた足利尊氏などの祖先に当たる は 、 石清水(いわしみず)八幡宮で元服しました。〈八幡太郎〉との別名もあります。

八幡神は武家を王朝的秩序から解放し、天照大神とは異なる世界を創る大きな役割があったとされ、 武家が守護神として八幡信仰が全国に広まっていきました。

行きに見た舞台ですね。神楽の舞があったようです。

行きに見た舞台ですね。神楽の舞があったようです。

放生池 (ほうじょうち) ってなあに❓

放生池 (ほうじょうち) ってなあに❓

こたえ。。。捕えた魚などの生き物を放つために設けられた池のことです。

我が国においては養老四年(720)宇佐八幡宮で行われた放生会が日本最初と言われています。

放生会(ほうじょうえ)の由来は???

こたえ。。。。。行事の由来は、720年に起きた隼人の反乱にさかのぼります。

大和朝廷は中国の唐にならって律令国家の建設を進めますが、東北の蝦夷(えみし)と南九州の隼人(はやと)は、その中に組み込まれることに強く抵抗しました。

反乱が起きた際、朝廷軍と共に八幡神が鎮圧して 、100人もの隼人の首を宇佐へ持ち帰り、宇佐神宮より西約1kmの所に葬って凶首塚(きょうしゅづか)を建てました。

以降宇佐に疫病や凶作などが続き、隼人の霊の祟りだと信じられていました。その霊を慰めるために仏教の殺生戒に基づいて生き物(蜷貝)を放って供養する放生会がはじまり、全国各地に広まったと言われています。

宇佐神宮の門松🎍

宇佐神宮の門松🎍

宇佐神宮仕立てのポスト📮→ 呉橋 (くれはし) と呼ばれる境内にある木造屋根付の橋です。

宇佐神宮仕立てのポスト📮→ 呉橋 (くれはし) と呼ばれる境内にある木造屋根付の橋です。

シャトルタクシーで臨時駐車場まで戻り、宇佐ICから高速に乗り、別府に向かいます。SAでお昼ご飯を食べます。

別府湾に面した高崎山(おサルの山)も見えますね。

別府湾に面した高崎山(おサルの山)も見えますね。

インターを降りて、別府温泉に向かいます。

鶴見岳が見えた‼️

鶴見岳が見えた‼️

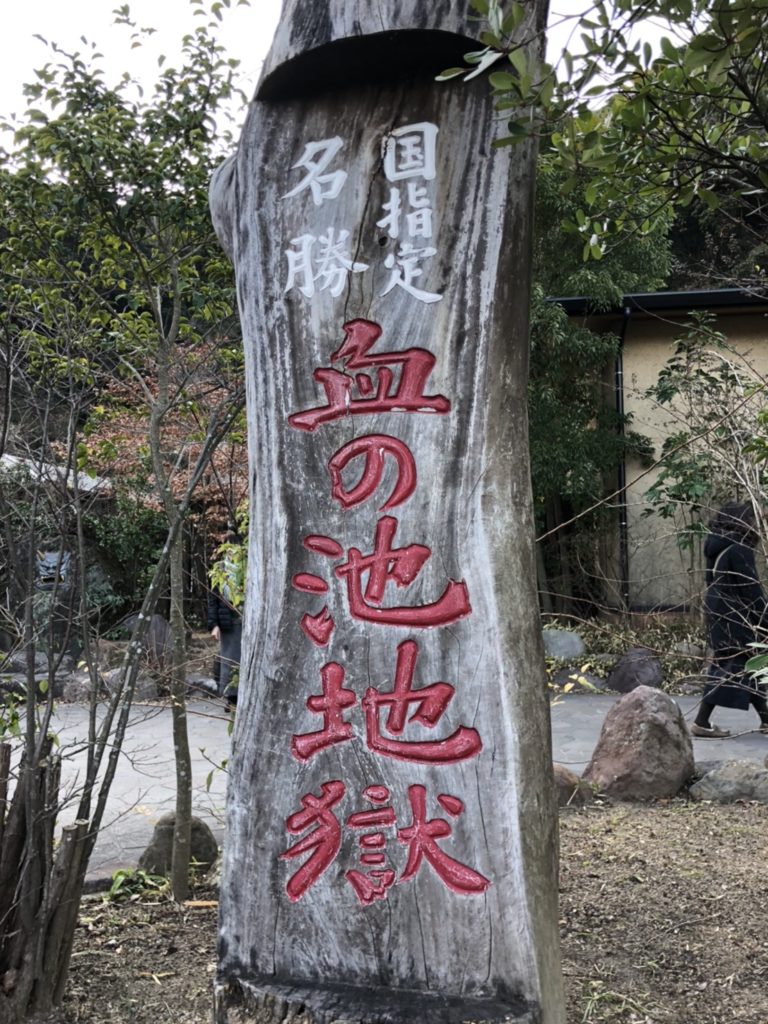

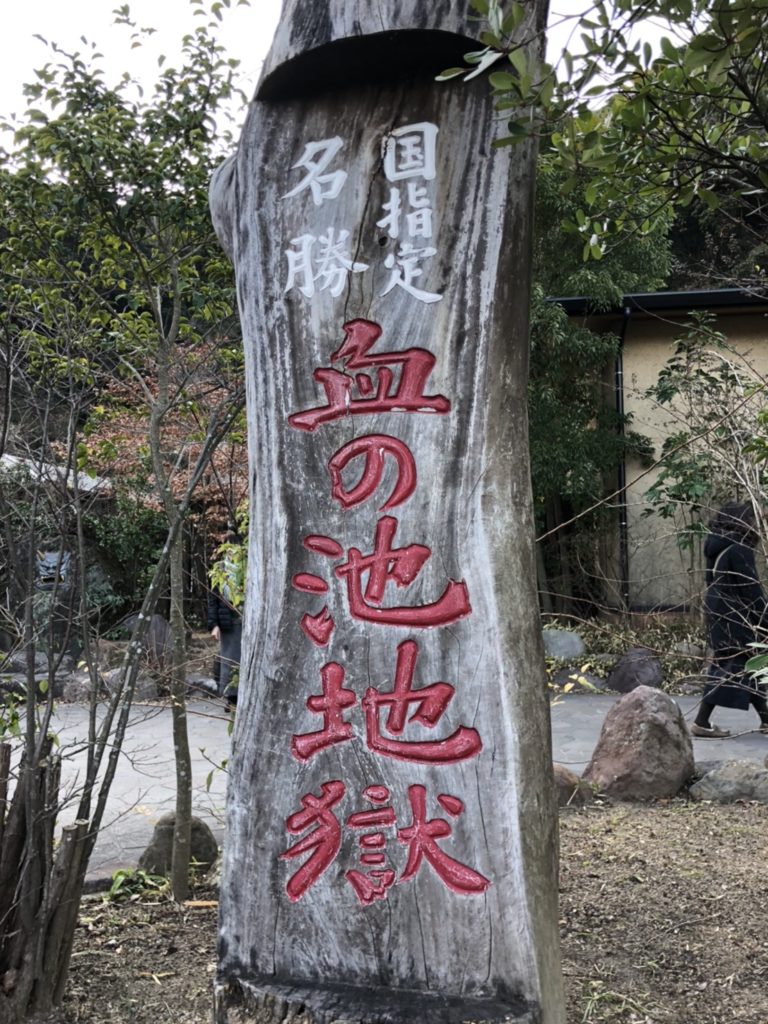

地獄めぐりへ行ってみようということになり、別府温泉の’’血の池地獄’’に寄ります。

他にはどんな地獄があるの???

こたえ。。。 「海地獄」「鬼石坊主地獄」「かまど地獄」「鬼山地獄」「白池地獄」「龍巻地獄」 と合わせて、7つの地獄があります。

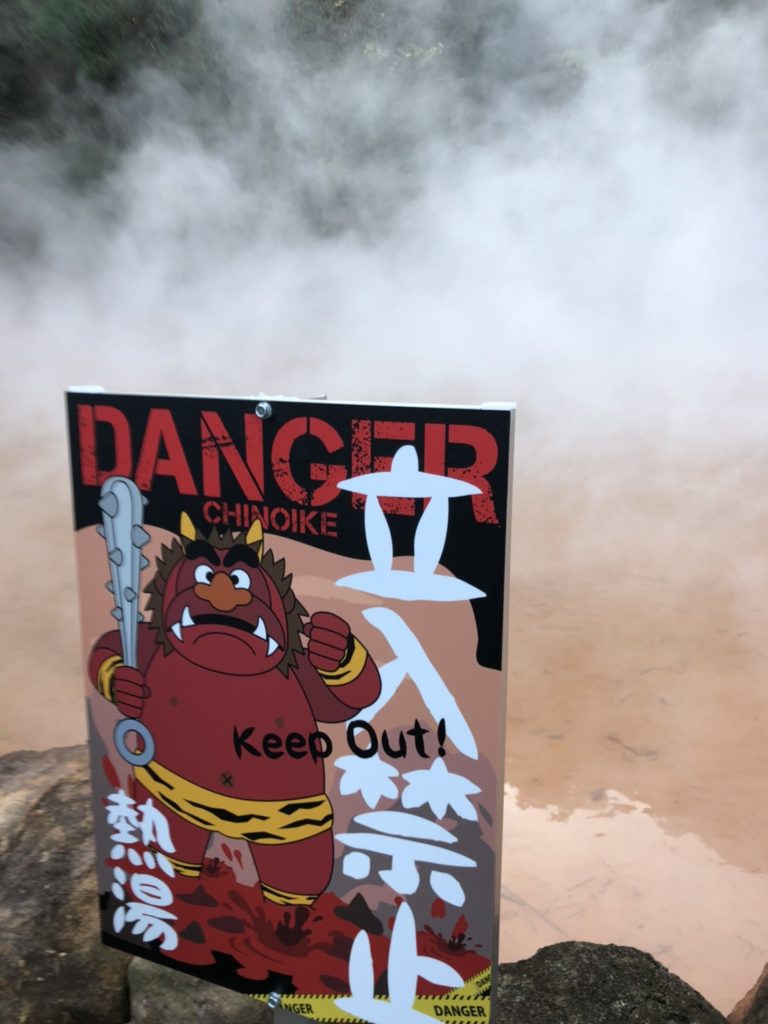

’’血の池地獄’’ に到着❗️

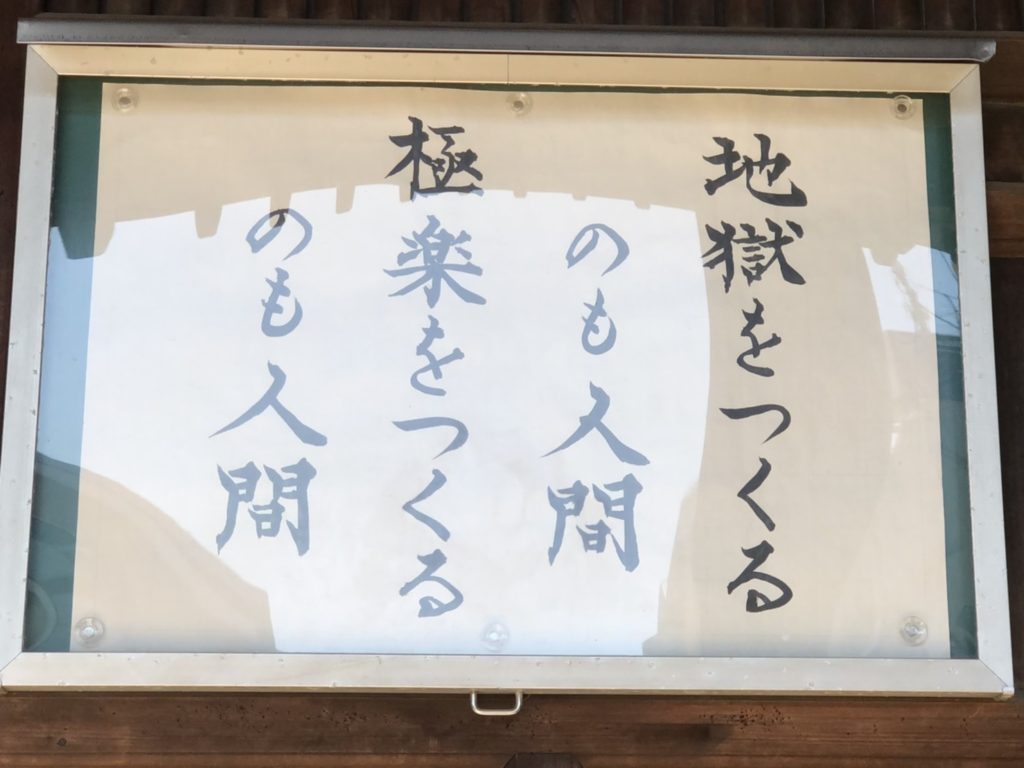

悪いことをすると血の池地獄に連れて行かれちゃうよ😮

悪いことをすると血の池地獄に連れて行かれちゃうよ😮

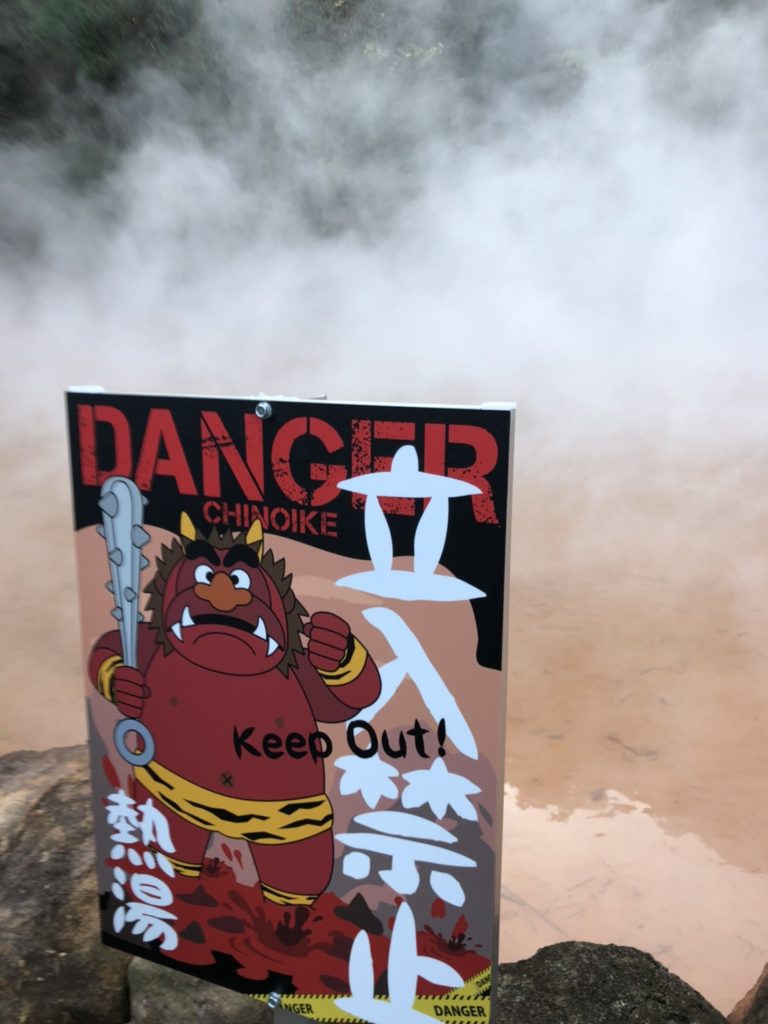

’’昔はもっと赤かったのに、色が薄くなった気がするね’’と主人と話しました。

’’昔はもっと赤かったのに、色が薄くなった気がするね’’と主人と話しました。

展望台に上がってみました。

展望台に上がってみました。

ふと、

数年前に、 定期観光バス’’別府地獄めぐりコース ’’に参加したことを

思い出しました。。。 大型バスに、まさかの一人。。。(゚д゚)!

結果、とっても楽しい旅になりましたが、最初はびっくりしすぎて固まっていました。

確か、姪の結婚式の時だったなあ~

別府温泉は湯の町ですねえ♨️

別府温泉は湯の町ですねえ♨️

湯気があちらこちらに立ち込めています。

亀の井バスの車庫の周りもモクモク♨️

亀の井バスの車庫の周りもモクモク♨️

亀の井ホテルに到着!

チェックイン手続きに少し時間がかかりました。

部屋は62平米あり、6つのベットがあります。みんなで一緒に泊まれるね。

主人は父と一緒にお風呂へ。母もお風呂に行きました。

私と子供たちは、夕飯(バイキング)の席取りのため、レストラン開店前に並ぶ。オープン後、大きなお皿にいろいろなおかずを準備する。

しばらくして、みんな集合。いただきまーす。

スムーズに夕食も食べることができました。

私たちも温泉につかって(つ∀-)オヤスミー

1/3(金)泊7 9時→9時50分由布院10時20分→11時牧の戸11時20分→奥耶馬渓

(おくやばけい) →13時青の洞門→耶馬渓橋 (やばけいばし) 14時→16時小倉17時07分のぞみ52号→21時34分新横浜

今日もお天気は良さそうー

今日もお天気は良さそうー

主人と海を見に朝散歩に出発〜

主人と海を見に朝散歩に出発〜

楠銀天街のアーケードを通り、

楠銀天街のアーケードを通り、

→昔はこのあたりが別府の中心地として栄えていたとのこと。

ソルパセオ銀座アーケードを通り、

ソルパセオ銀座アーケードを通り、

→昭和40年代くらいまでは地元の人や観光客など大勢の買い物客で賑わいを見せていました。

別府のマンホール。

別府のマンホール。

9月の花「ハギ」と「カンナ」 ですって!

竹瓦温泉♨️のアーケードも通りましょう〜

竹瓦温泉♨️のアーケードも通りましょう〜

竹瓦小路アーケード(たけがわらこうじアーケード) って???

こたえ。。。別府港に船で着いた観光客が、雨に濡れずに「竹瓦温泉」に行けるようにと考えて作られた、わが国最初の木造ガラス張りアーケードです。完成は1921年(大正10年)、現存する日本最古のアーケードと言われています。

アーケードを抜けると、竹瓦温泉♨️到着!

今日は、前を通るだけ…

今日は、前を通るだけ…

ポストと建物がぴったりマッチしてますね。

ポストと建物がぴったりマッチしてますね。

竹瓦温泉♨️はいつできたの???

大きな通りを渡ります。

こたえ。。。 創設は1879年(明治12年)。現在の建物は1938年(昭和13年)に建て替えられたもので、その外観は別府温泉のシンボル的な存在となっています。 正面は唐破風造(からはふづくり)の豪華な屋根をもっています。

男女の内湯と砂湯もあります。

国登録有形文化財に指定されています。

広い通りを横切り、海岸線まであと少し。。。

別府タワー🗼

別府タワー🗼

別府に来るたび、ワンゲル部の合宿時、港で一晩シュラフにくるまり眠ったことを思い出します。。。

広島から別府までは、夜行のフェリーが就航していたこともありました。別府は、人気の観光地で人があふれかえっていました。

海の近くまでやってきました。

海の近くまでやってきました。

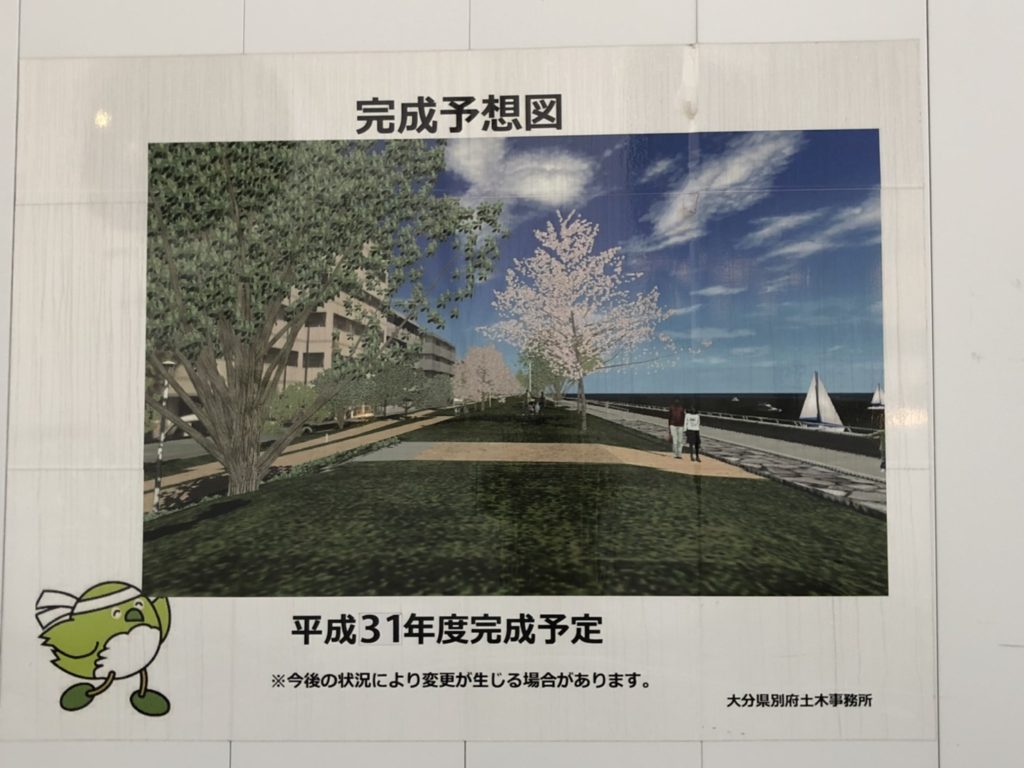

あら😱塀に囲まれて何も見えない…

あら😱塀に囲まれて何も見えない…

海岸に出られん😓

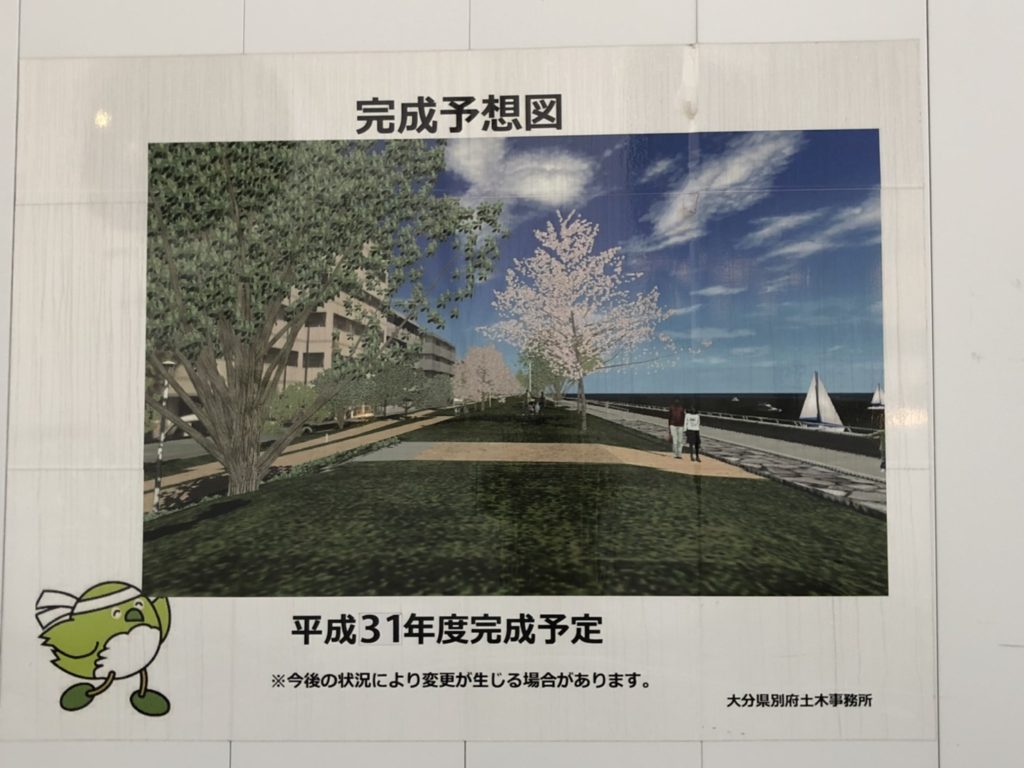

完成したら、こんな風になるみたいです。

完成したら、こんな風になるみたいです。

そろそろ、引き返さなければね。

またいつか来るね。

ホテルに向かいます。

ラクテンチが見えてきました。

ラクテンチが見えてきました。

ラクテンチ って❓

こたえ。。。今年90周年を迎える遊園地です。

竹瓦横丁を通り、

竹瓦横丁を通り、

道路の先の別府駅を見ながら、

道路の先の別府駅を見ながら、

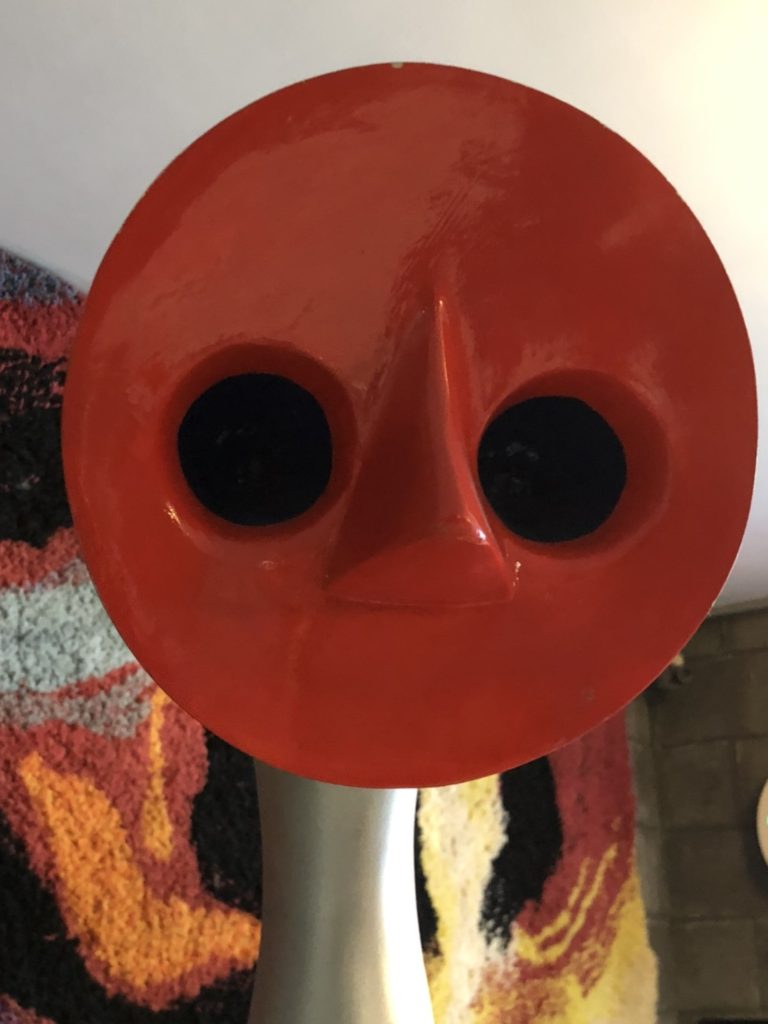

やよい天狗アーケードを抜けます👺

やよい天狗アーケードを抜けます👺

まだクリスマスの飾り❓が残ってます。

まだクリスマスの飾り❓が残ってます。

天狗のうちわ「ヤツデ」 の旗も飾ってありますね。

シャッターに天狗(゚д゚)!

シャッターに天狗(゚д゚)!

長ーいお鼻の天狗みーつけ👺

長ーいお鼻の天狗みーつけ👺

鼻の穴も大きいねえ~

やよい天狗と呼ばれる天狗像は昭和48年に商店街の火災厄除けを祈念して作られたそうです 。

裏通りを横目で見ながら、

こんな路地がたくさん残ってます。

こんな路地がたくさん残ってます。

ホテルの近くの通り近くまで戻ってきました。

20年間値上げをしていないそうだ。サンパツ→1200円

20年間値上げをしていないそうだ。サンパツ→1200円

ホテルに到着❗️

大分県焼酎出荷量第3位の老松酒造 のお酒がロビーにありました。

大分県焼酎出荷量第3位の老松酒造 のお酒がロビーにありました。

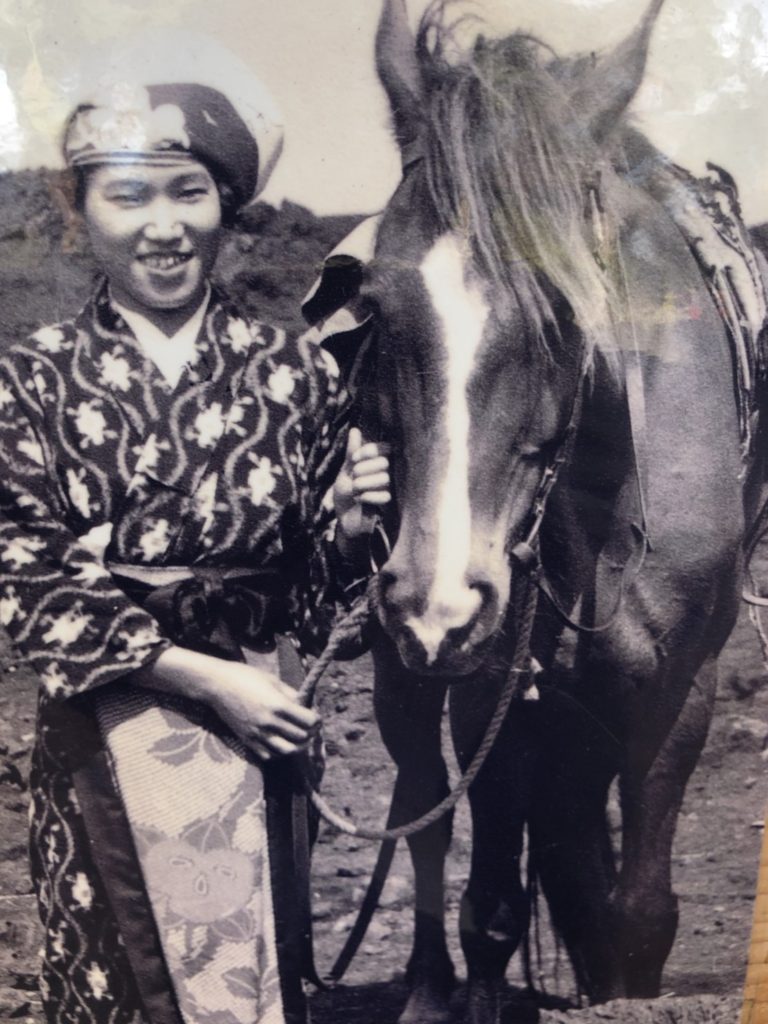

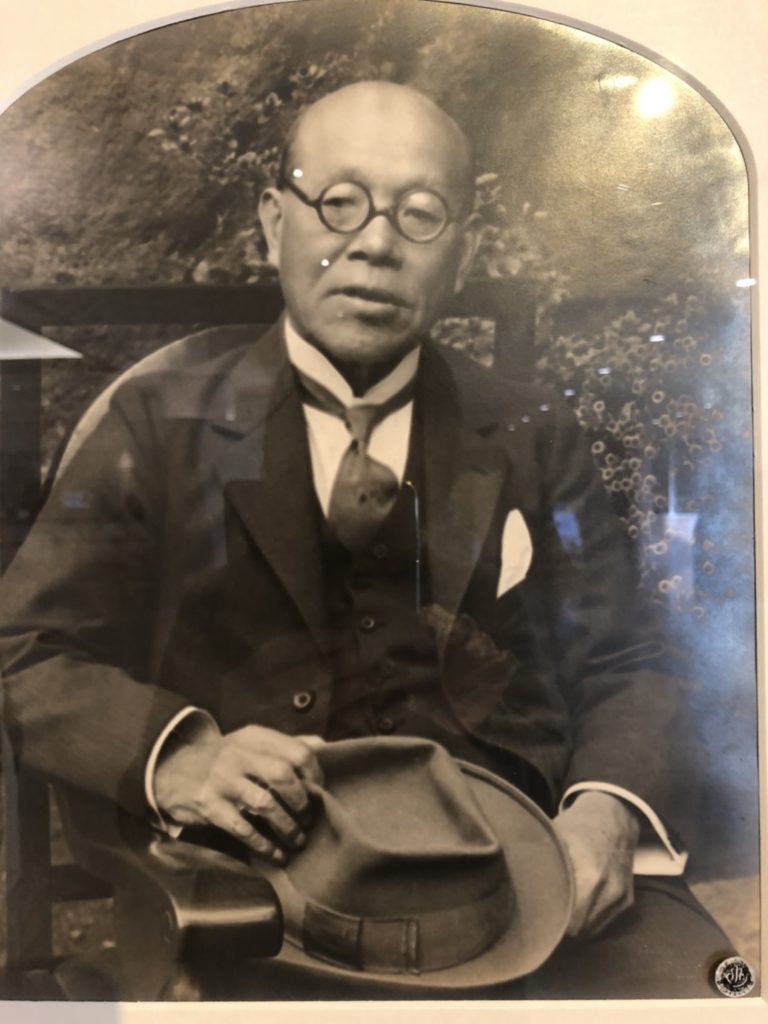

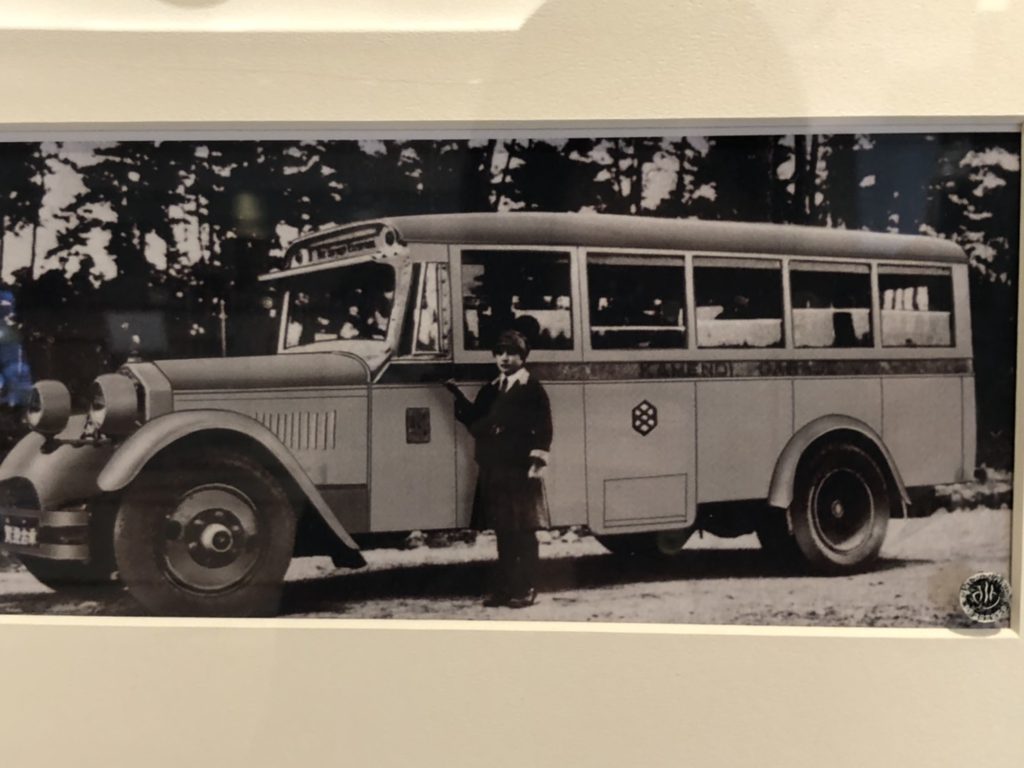

昔の写真もあります。

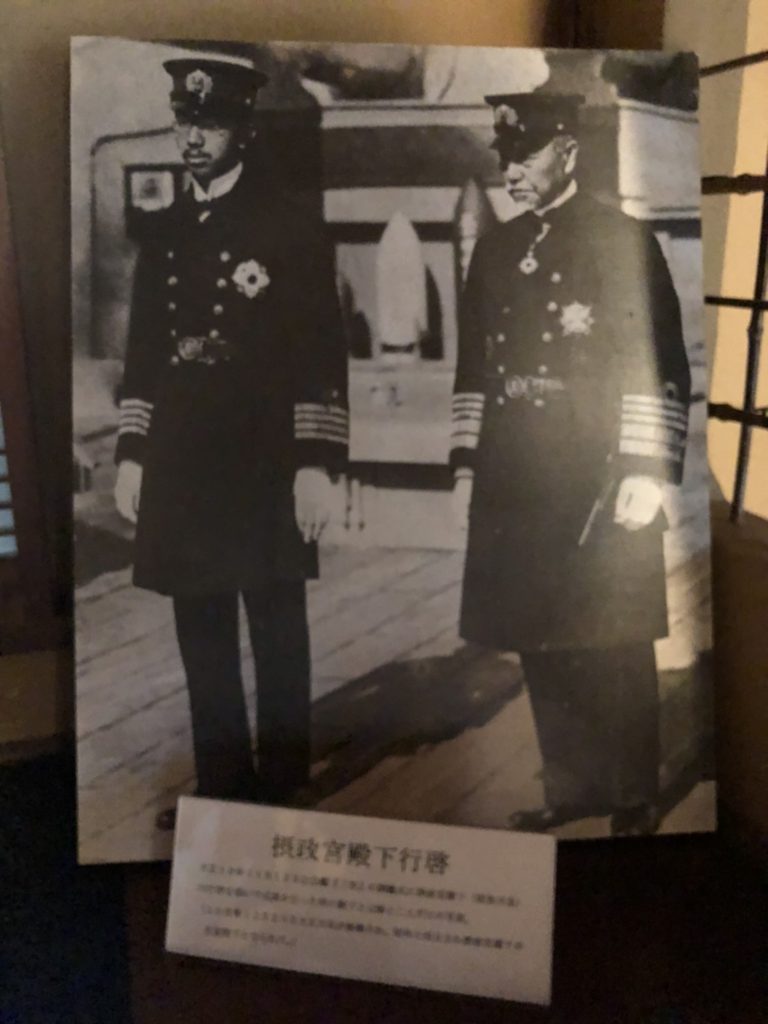

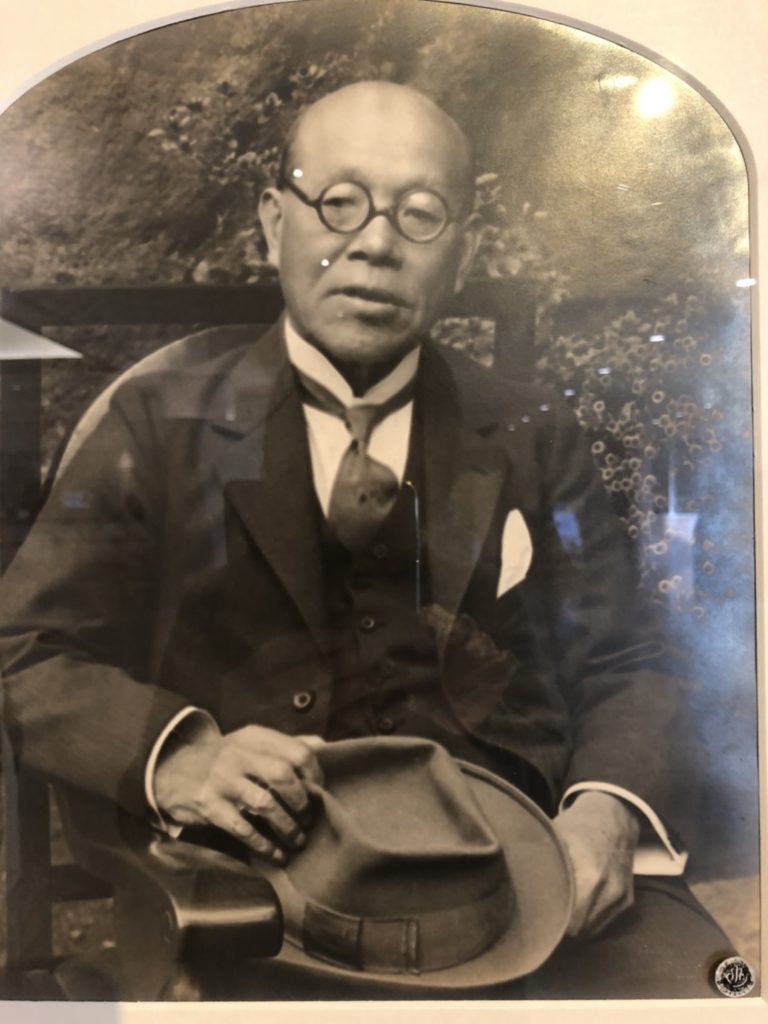

こちらは誰でしょう❓

こちらは誰でしょう❓

こたえ。。。油屋 熊八(あぶらや くまはち、1863年8月29日(文久3年7月16日) – 1935年(昭和10 年)3月24日)

“別府観光の父”といわれた 人です。

どうして“別府観光の父”といわれた の???

こたえ。。。 油屋氏は別府を観光地にしようと、別府港に桟橋を作る運動をしたり、観光バスを通して日本で始めてのバスガイドを乗せたりしました。地獄めぐりも油屋氏のアイデアでした。

彼自身、全国各地を実際に回り、宣伝したそうです。

彼は46歳にしてここ大分県の温泉の将来に着目し、温泉観光地別府としての観光地開発に貢献したのです。

油屋熊八 の有名な言葉があります。なあに?

こたえ。。。 「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」 と

「生きてるだけで丸儲け」こちらは、さんまさんのイメージのほうが強いですね。

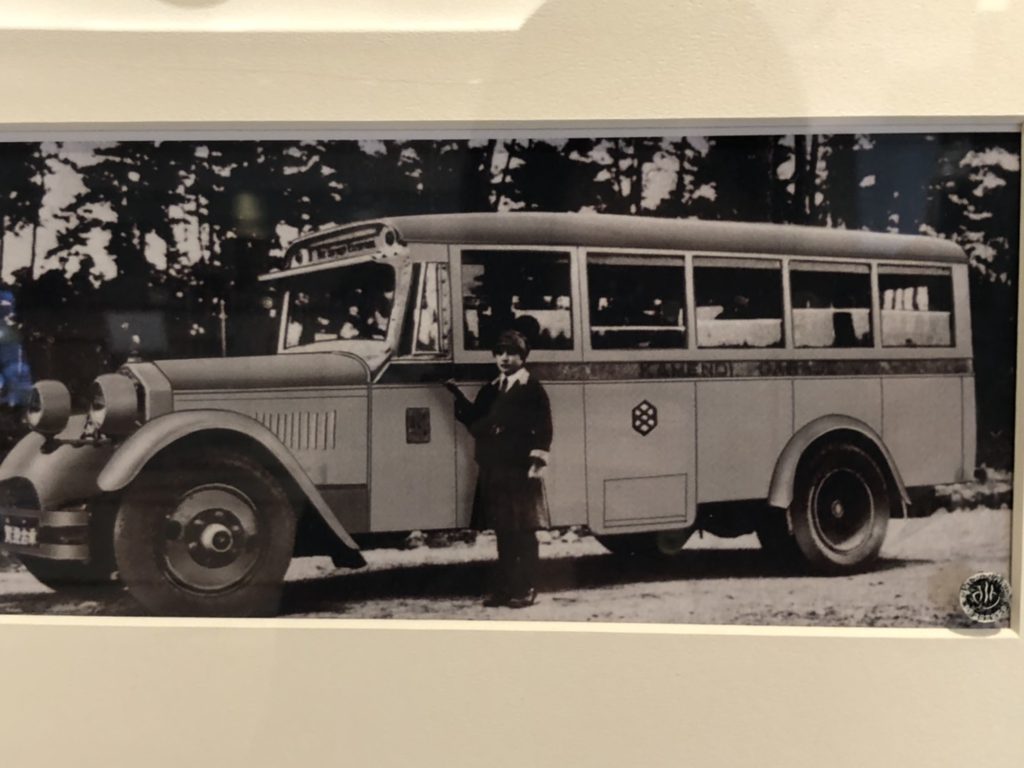

亀の井バス🚌亀のマーク見えますか❓

亀の井バス🚌亀のマーク見えますか❓

国内で最も長い歴史を持つ定期観光バス です。

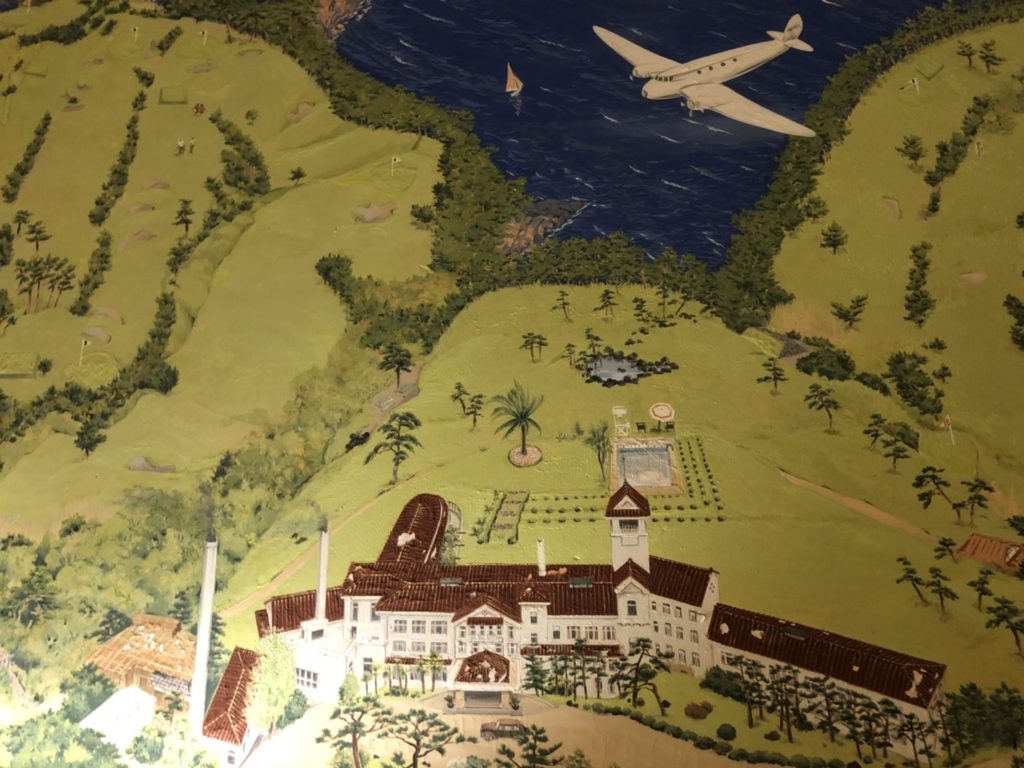

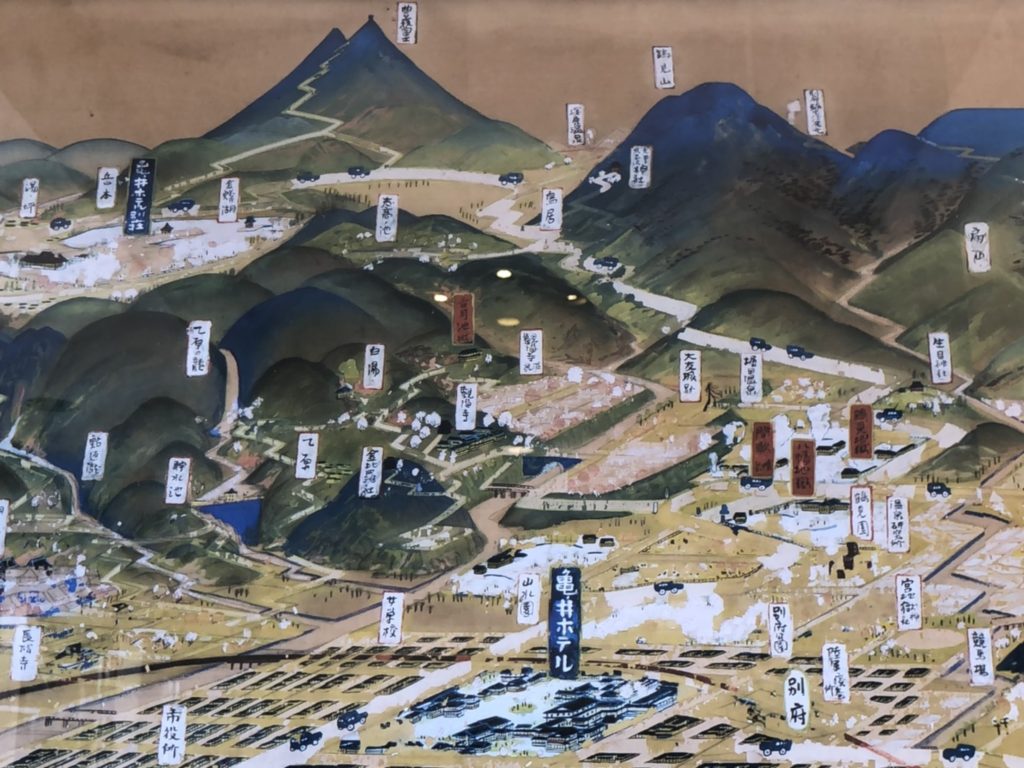

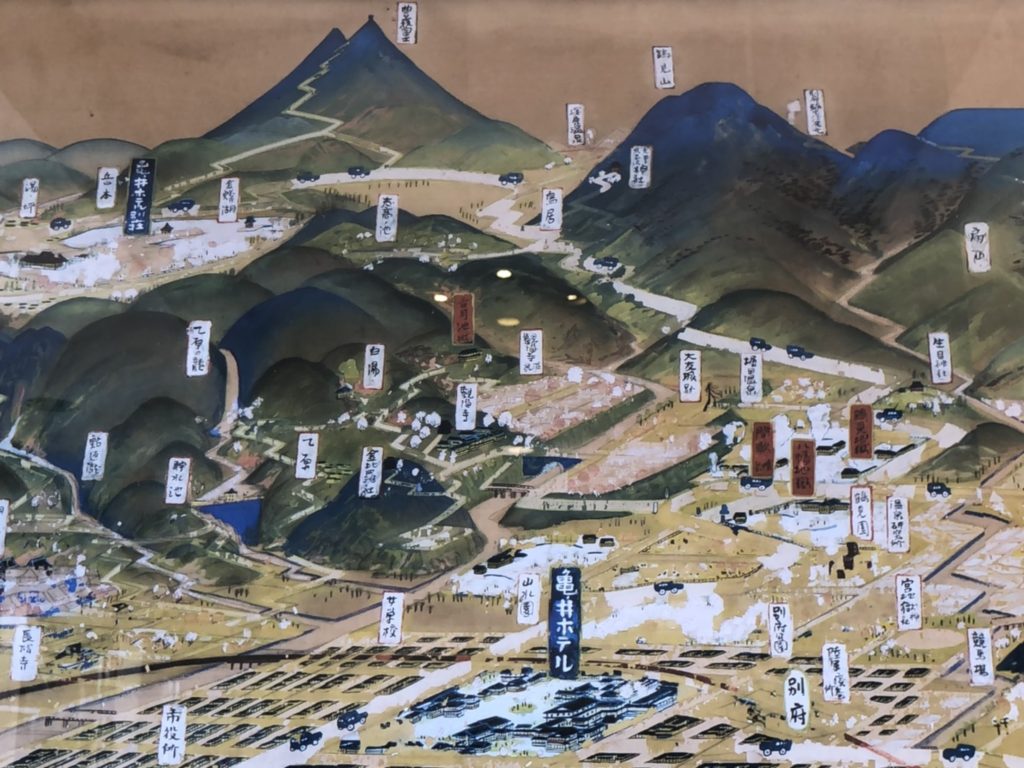

別府温泉御遊覧の志おり「日本第一の温泉別府亀の井ホテル御案内」の一部

吉田初三郎 画

発行:亀の井ホテル 大正16年

朝ご飯をゆっくり食べて出発~

ラクテンチの入り口はお城になってます🏰

ラクテンチの入り口はお城になってます🏰

正面の観覧車が、 フラワー観覧車

二重式観覧車は日本でラクテンチだけです!

まずは、城島高原に向かいます。正面に鶴見岳が見えてきました。 標高は1,375m。

まずは、城島高原に向かいます。正面に鶴見岳が見えてきました。 標高は1,375m。

半分木がありません。どうしてかね~?

半分木がありません。どうしてかね~?

気持ちの良い草原の道に出ました。

気持ちの良い草原の道に出ました。

城島高原 を通り過ぎます。標高は700メートルくらいあります。

狭霧台からの眺め。湯布院の街が見えてきました。

狭霧台からの眺め。湯布院の街が見えてきました。

気持ちのいいね…

気持ちのいいね…

みんな景色にうっとり。。。

山道を下り、

由布院の駅に到着🚉

由布院の駅に到着🚉

由布院でいつも素敵だなあと思う建物。なんだろうね❓大分合同新聞って書いてあります。

由布院でいつも素敵だなあと思う建物。なんだろうね❓大分合同新聞って書いてあります。

「金鱗湖(きんりんこ)」 に行ってみましょう~

金鱗湖に到着!

クロサギがとまってます🐦

クロサギがとまってます🐦

少し歩いて、池の周りに到着!

いつきても神秘的な湖ですね。前にも、主人の両親と一緒に来ました。

いつきても神秘的な湖ですね。前にも、主人の両親と一緒に来ました。

水際のかもちゃん

水際のかもちゃん

可愛いでしょう💕

可愛いでしょう💕

小雪がちらついています❄️

小雪がちらついています❄️

湖面に少しもやがかかっています。

さあ、ここから牧ノ戸まで坂道を上っていきます。

少し前より、九重連山がはっきり見えてきました。

少し前より、九重連山がはっきり見えてきました。

青空が出てきました(^^)

青空が出てきました(^^)

牧ノ戸峠に到着❗️

寒いよー😵標高が1330メートルもあるんですものね。

寒いよー😵標高が1330メートルもあるんですものね。

久住山登りた〜い^^

久住山登りた〜い^^

寒すぎるので、早めに車に戻ります。トイレの中も寒かった(>_<)

三俣山(1748メートル)みまたやま が見えるー

三俣山(1748メートル)みまたやま が見えるー

キュイン、 キュインと、 坂道を下っていきます^ ^

キュイン、 キュインと、 坂道を下っていきます^ ^

久住山さようなら👋

耶馬渓方面に向かいましょう~

岩が見えてきました。耶馬渓に入ったようです。

岩が見えてきました。耶馬渓に入ったようです。

林道のような山道を走ります。

林道のような山道を走ります。

車内からいろんな岩を眺めながら走ります(^^)

車内からいろんな岩を眺めながら走ります(^^)

茶屋がみえてきましたが、通り過ぎます。

茶屋がみえてきましたが、通り過ぎます。

川沿いに岩をくりぬいた道が見えます。青の洞門です。

車を止めて少し散策しましょう~

車を止めて少し散策しましょう~

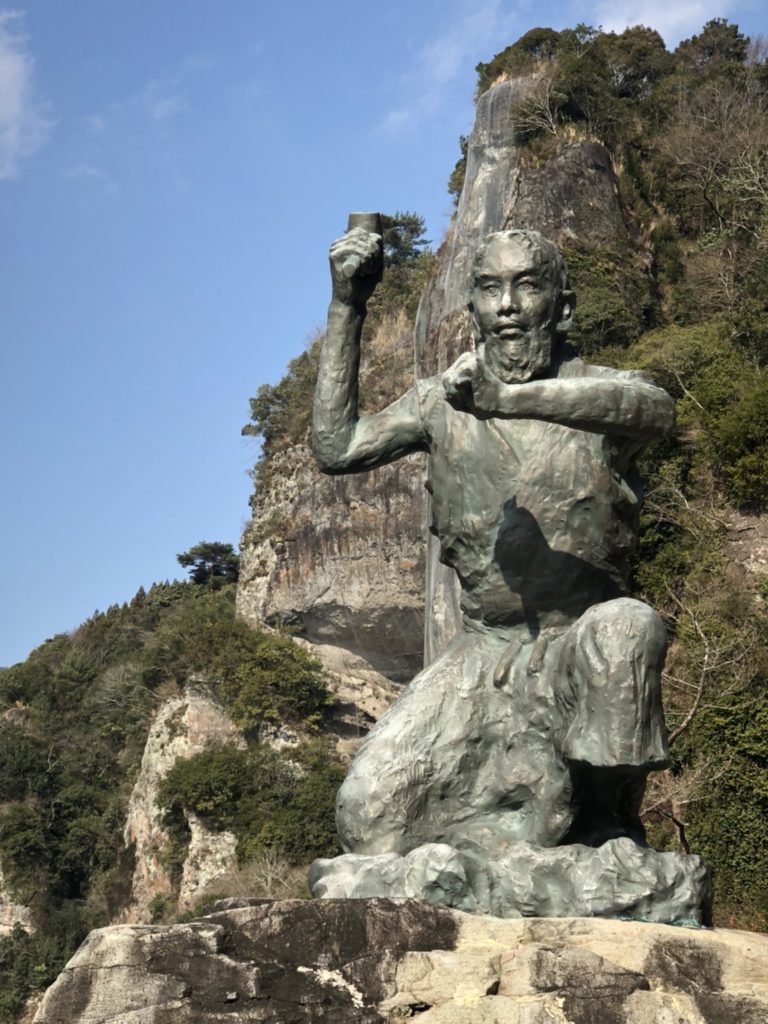

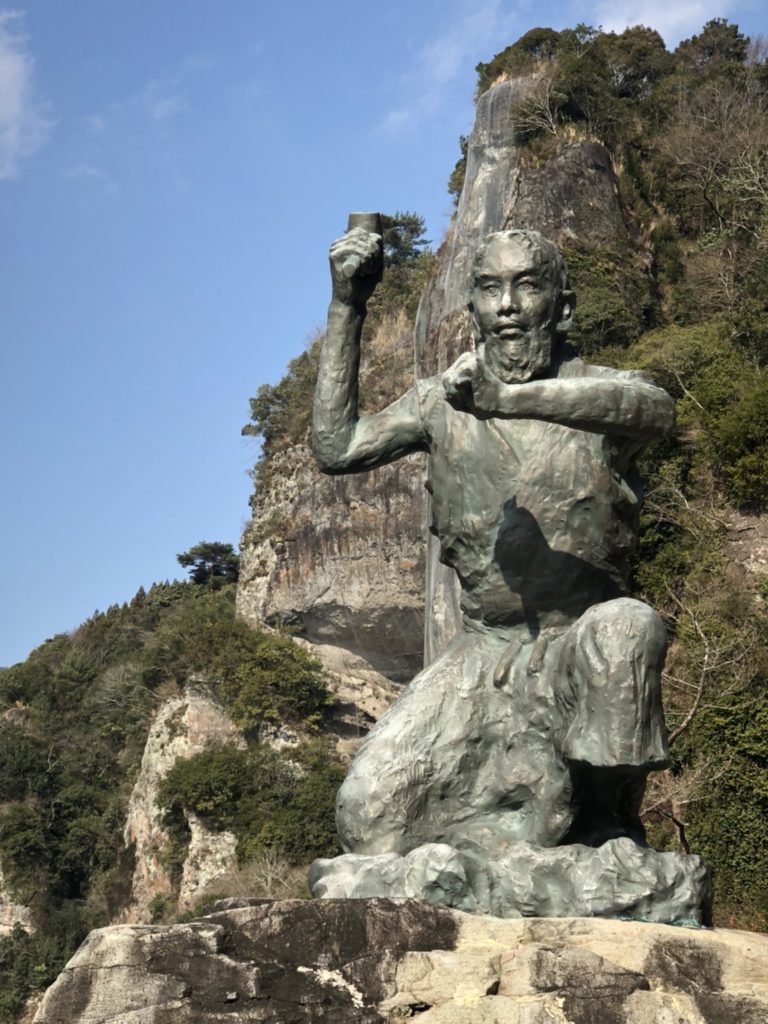

この方は誰でしょう?

この方は誰でしょう?

こたえ。。。 禅海 (ぜんかい、元禄4年(1691年) – 安永3年(1774年)) 和尚です。

何をした人なの???

こたえ。。。 江戸時代、荒瀬井堰(あらいぜき)が造られたことによって山国川の水がせき止められ、樋田(ひだ)・青地区では川の水位が上がりました 。

そのため通行人は競秀峰の高い岩壁に作られ鉄の鎖を命綱にした大変危険な道を通っていました。 断崖絶壁に鎖のみで結ばれた難所で通行人が命を落とすのを見て、

この地で見た現状に心痛め、 槌とノミだけで隧道を掘りすすみ30年かけ完成させました。 「青の洞門」と呼ばれます。

空が青い。ここは紅葉の時期が素晴らしいそうです、

空が青い。ここは紅葉の時期が素晴らしいそうです、

おなかが空いたのでレストハウスでお昼ご飯をいただきます。

おいしい~🤗

おいしい~🤗

青の洞門をくぐります。

あっという間に通り過ぎました。

あっという間に通り過ぎました。

私のリクエストで、耶馬渓橋に寄ってもらう。

耶馬渓橋 (やばけいばし)

耶馬渓橋 (やばけいばし)

1923年に竣工 、オランダ橋とも呼ばれ、 日本で唯一の8連石造アーチ橋で、

日本最長の石造アーチ橋でもあります 。

どうしてオランダ橋と呼ばれるの???

こたえ。。。 それは、大分県や熊本県の石橋とは異なり、長崎県に多い水平な石積みを採用しているためと言われています。

橋は何メートルあるの???

橋は何メートルあるの???

こたえ。。。 長さは116mです。

小倉駅までみんなで帰ってきました。

ここで主人たちともお別れです。

新幹線の指定席は普通席が満席で、グリーン車で帰ることになっています。小倉駅で、夕飯を買い込んで新幹線に乗ります。グリーン車代金とレンタカー代金は息子がカンパしてくれました。

いつもありがとう。

主人の米寿のお祝いを兼ねた旅も無事に終わりました。

また来年もみんなで行けるといいね。

新幹線にて。。。

グリーン車内は静かに帰れると思ったら、年末年始の時期はそうもいきません。

一組の家族が近くに座りました。3歳くらいの女の子はじっとしてはいられません。

それなのに、お母さんは、娘の面倒を小学生のお姉ちゃんに任せて、自分はマスクをして寝たり、携帯をいじったり。お父さんも知らんぷり。

小学生のお姉ちゃんがビデオを見せながら、妹の面倒をずっと見ている。大きな声で笑ったり喋ったりするたび、お姉ちゃんはビクビクしている。ちなみに、ビデオは音を出している。

ついには、歌を歌い出す。お姉ちゃん、鼻くそをほじって諦めたのか。。。

しかし、その後一緒に歌を歌い出す。

4時間半子供たちは一睡もせずに、本当にうるさい一家でした。

後ろの母親は、大きな声を出して本を読み出す。『お』と『を』の違いを話してる。

”わかる❓’’と母

’’わかんないよー。’’と息子。

私が犬をのをは❓どっちのを?

私はふりかけをご飯にかけるのはは?今度は、『わ』と『は』の違いを話し始めました。

近くの反対の言葉は?

ずっと話す。

帰省の車内は、たとえグリーン車であろうとも、座れただけで丸儲けと思う気持ちじゃなければ、ダメね🙅♀️

「生きてるだけで丸儲け」 → 油屋熊八 の言葉でしたね。

後日、主人の母が

’’まさかこんな良いことがあるとは思わんかった。‘’と、とっても喜んでくれました。

‘’孫2人とも一緒に旅行に行けて、お年玉ももらって幸せじゃね、生きとったらええことがあるね。長生きせんといけんね‘’と。

おしまい。