昨夜、丸亀の叔母の訃報を聞きく。日曜日の葬儀に参列させていただくため、交通手段を考える。日帰りでは葬儀の時間に間に合わないので、一泊二日で行くしかありません。

ANAのサイトでツアーを申し込んだところ、一週間先の日付で申し込んでしまいすぐに気が付きキャンセルしましたが、キャンセル料が発生しがっかり。。。。

前日の飛行機の予約はできるにしても料金が高いので、新幹線と在来線を乗り継いでいくことにしましたすでに日付も変わり、EXカードでの申し込み時間外になってしまいました。万が一、新幹線の予約ができないことも考えて、朝いちばんに新横浜に行くことに決めました。

ホテルは、丸亀市内に予約完了。

明日の朝も早いので、準備をして寝ましょう~

11/8(金)新横浜6時18分のぞみ1号→9時9分岡山9時32分→10時10分坂出10時30分→10時37分丸亀→アパホテル丸亀駅前→ 丸亀港12時10分→12時30分本島→島めぐり→本島17時10分→17時30分丸亀港→ アパホテル丸亀駅前 泊1

新横浜駅で、EXカードを使って新幹線の指定席行き帰りを予約できました。

車内では、爆睡しているうちに岡山駅に到着!

マリンライナーに乗り換えて、丸亀に向かいましょう~

名札を付けた年配の方が、‘’どちらに行かれるのですか?’’と話しかけてくれました。

さっきまで車掌さんと仲良く話していたので、てっきりいつも電車を利用されている方で、通勤の方と勝手に思い込んでいましたが、

’’金毘羅山にお参りして、大歩危小歩危に立ち寄り、高知まで行きます’’と聞いてやっとツアーの添乗員さんだと理解しました。阪急ツアーだそうです。参加人数が多いので大変そうです。電車に乗っている時間が、少しだけほっとできる時間かもしれませんね。

添乗員さんが、’’いつもここで写真を撮るのよね~’’というので、私も写真におさめました。

アンパンマン電車乗ってみたいなあ~

おばの元気だった時の姿が目に浮かびます。

観光案内所で、地図をいただきおすすめのお昼ご飯の場所も教えていただく。まずは、ホテルに荷物を預けに行きましょう~

ちくわにこだわりあり👇

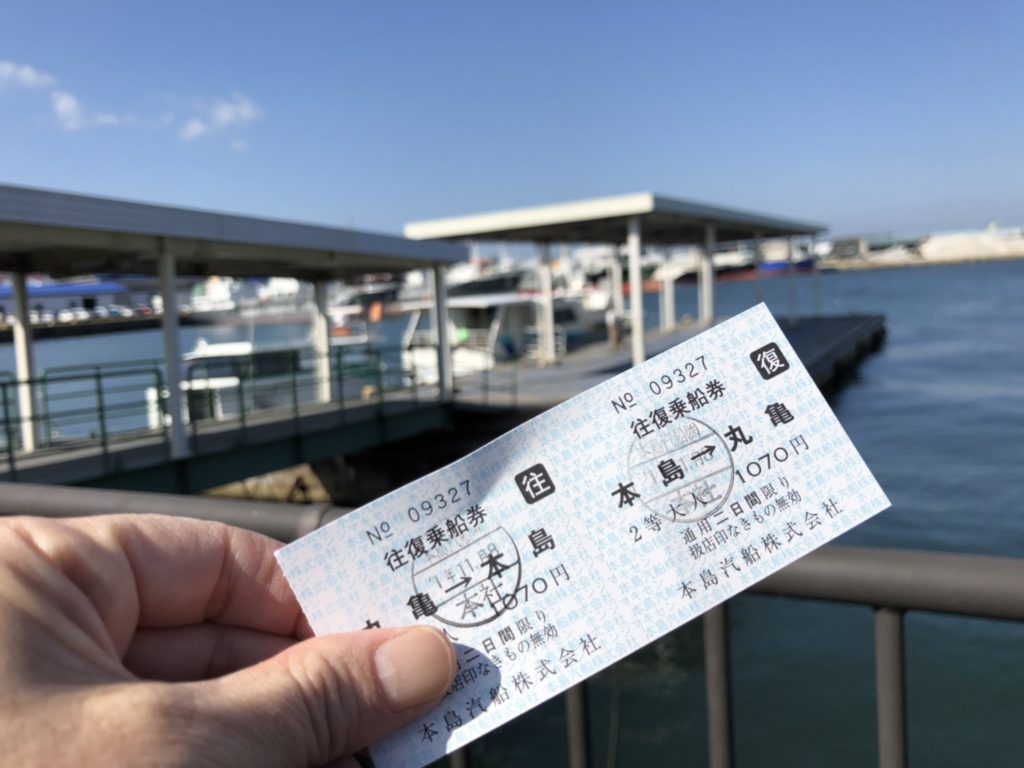

牛島を経由して本島に向かう高速船に乗船します。

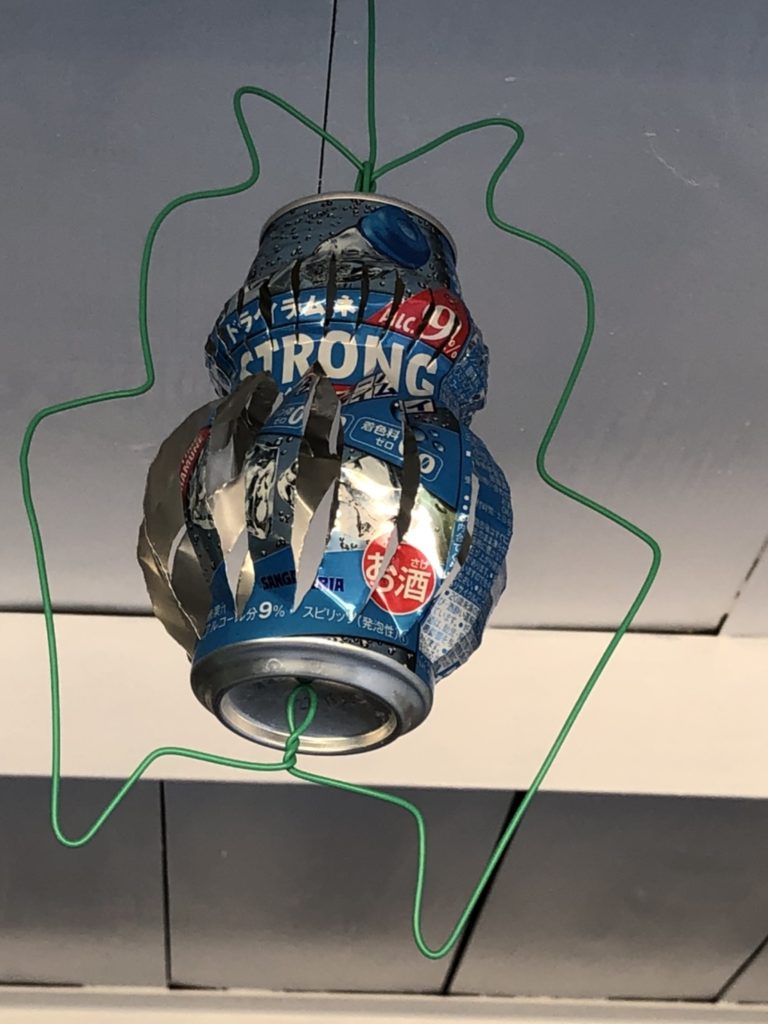

港の待合室には、こんな置物が。。。。

紙粘土で作られたものです。

八朔人形(だんご馬) ってなあに???

こたえ。。。旧暦の8月1日を「八朔 」(はっさく) といい、だんごで作った馬を飾って、男の子の健やかな成長を願う文化があります。だんごは、お米の粉で作り、骨組みは鉄と木でできています。お祝いが終わると、近所の人にだんごをふるまったそうです。

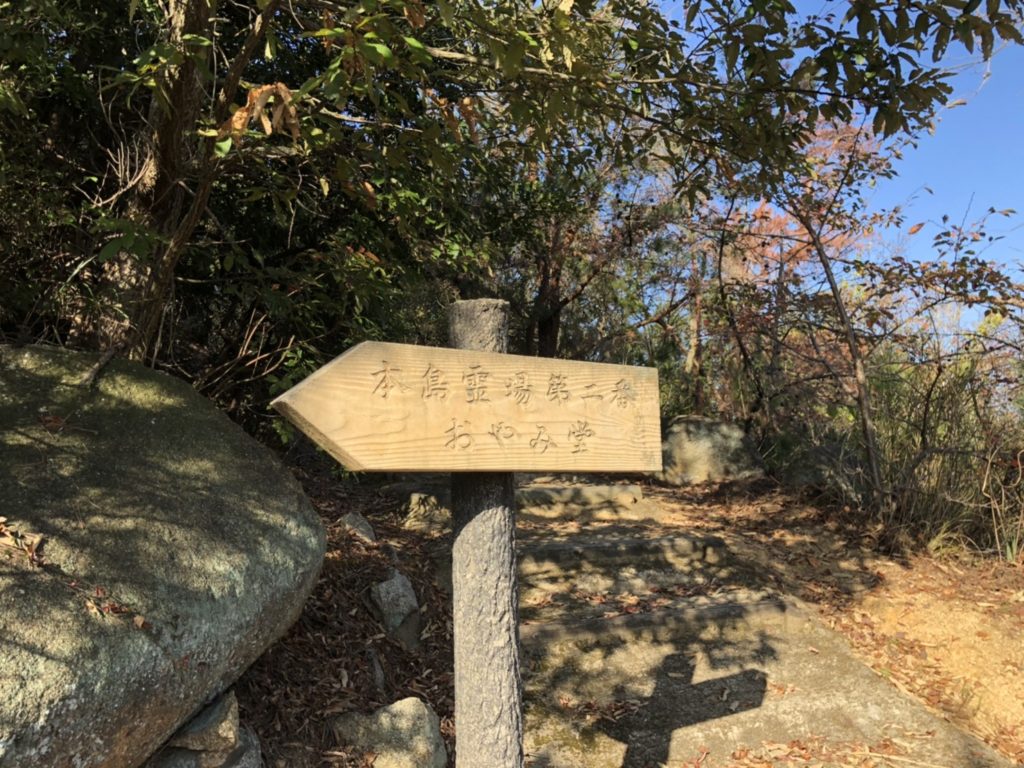

「笠島」 方向に向かって歩きます。

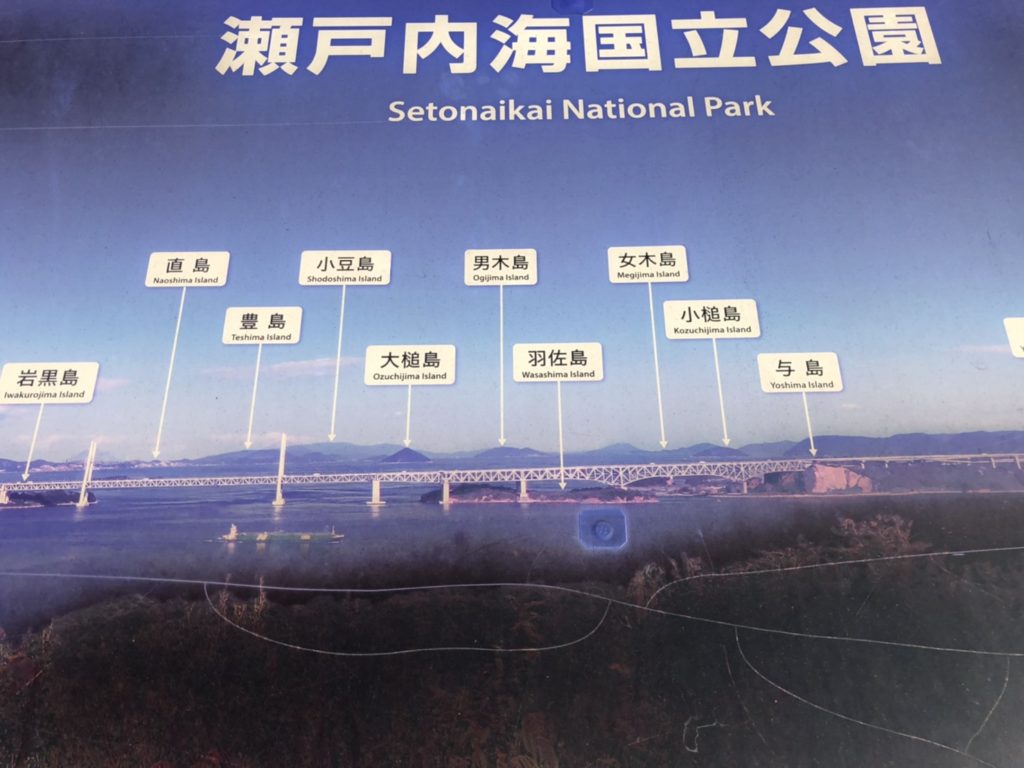

瀬戸大橋が近くに見えます!(^^)!

マイペースマラソンってなあに???

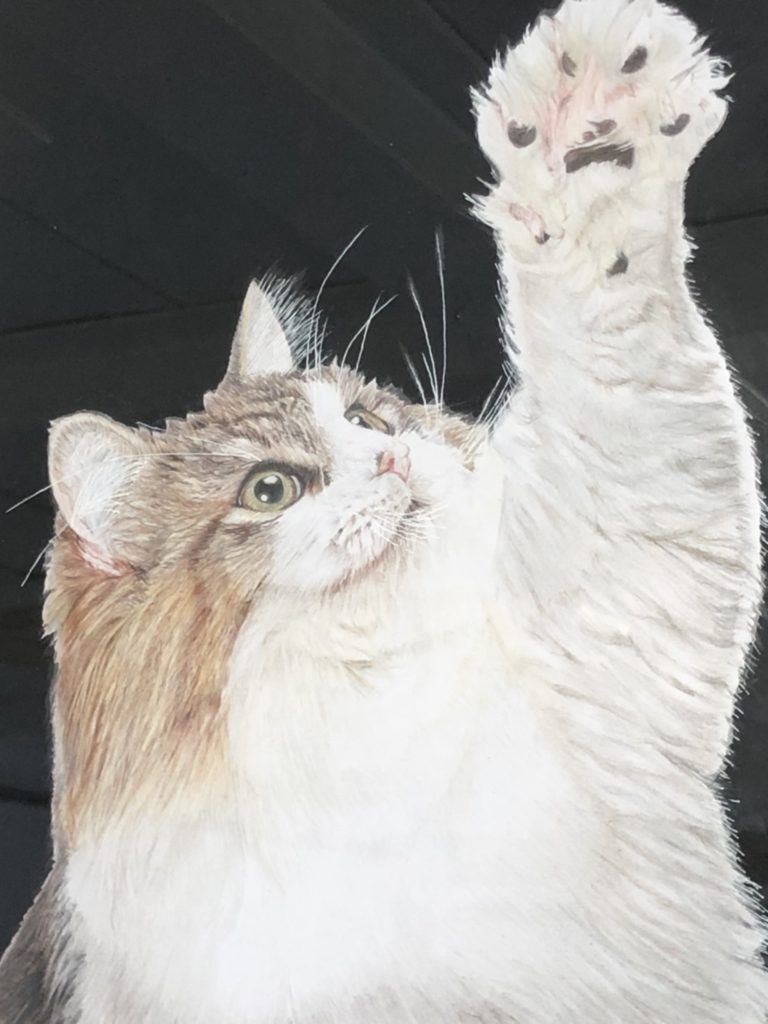

中に入ってみると、20点くらいのの作品が展示してあります。

「笠島」 は右方向ね。進んでいくと、

オブジェを見ていたら、中学の先生らしき方が、ゆっくり見ていってくださいと声をかけてくれました。

雰囲気の良い中学校なんでしょうね!(^^)!→全校生徒は9人だそうです。

時間はたっぷりあります。ゆっくり観光しましょう~

誰かに見られてる気がする。。。

どこにいるのかというと、

途中に、

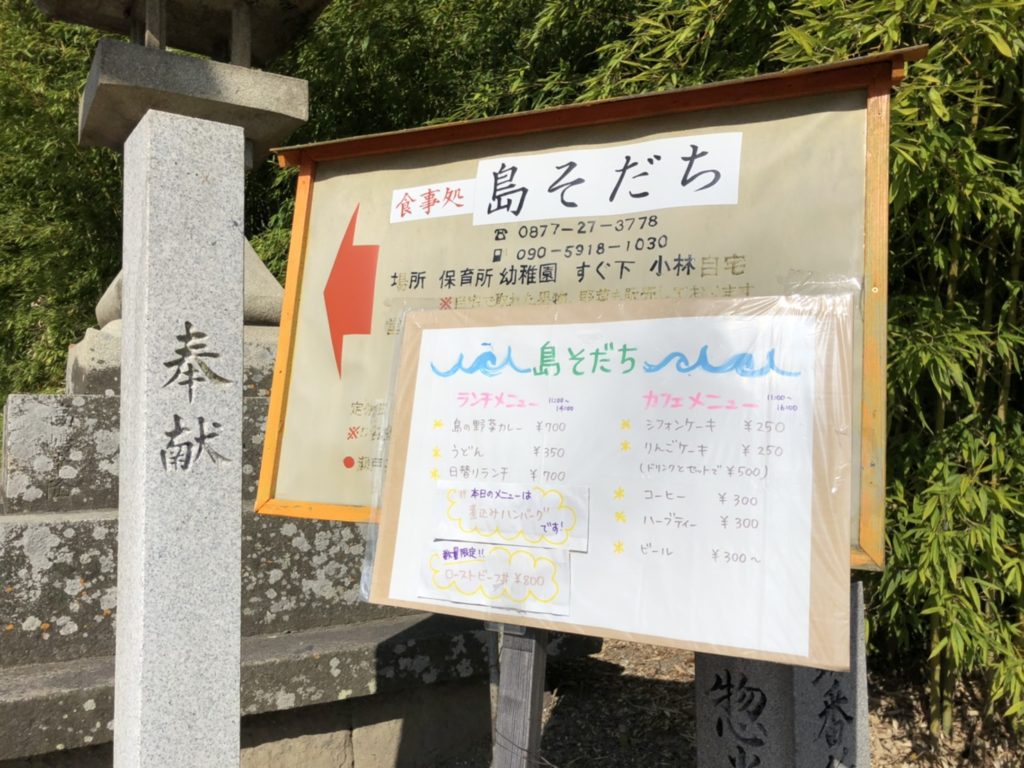

リンゴケーキとハーブ茶を注文。イチジクも5個100円で分けていただきました。

こちらでびっくりする出来事が。。。

なんと,叔母が本島で保育園の園長をしているときに、保育園の給食のお手伝いをされていたとのこと。手作りの桜茶をふるまったら、‘’桜の葉から作ったん?’’と、とても喜んで飲んでくれたのよと。

叔母は手芸、お菓子、ご飯づくりと何でもできる人でした。子供たちの2人の幼稚園バックを作ってもらったり、料理のレシピを食材とともにいただいたり、一馬力で苦生活をしていたときにはいろいろな場面で助けていただきました。

叔母は、塩飽(しわく)諸島の広島(’’ろ’’にアクセントをつけます。)の方と結婚しましたが、叔父は30代で亡くなってしまいました。

土葬 で埋葬されるお葬式に参列したことを覚えています。広島まで行ったんでしょうかね~記憶が定かではありません。

広島へ行ってみようかと思っていましたが、情報を集めきれず本島に渡ったのですが、まさかこの島で叔母を知っている方とお話しできるとは思っていませんでした。

島そだち小林さん情報。。。

本島には最近ある動物がすむようになりました。何の動物でしょう???

こたえ。。ヌートリア (南米原産の大型ネズミ) ネズミと猫をかけわせて多様な動物で、岡山から泳いできたという話があるそうです。3年前から、イノシシも出るようになり、こちらも岡山方面から泳いで本島に住むようになったそうです。

展望台に到着!

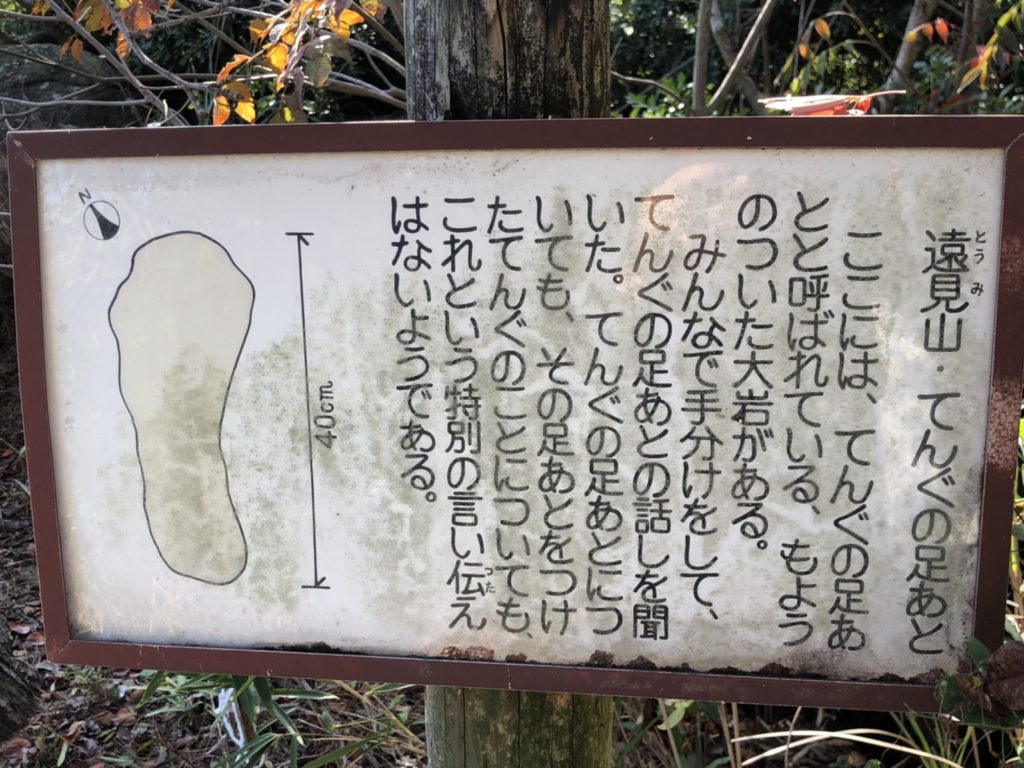

足跡ってあったっけ?

やっと、笠島地区に到着!

壁を見ていたら、地元の方が、杉の表面を焼いて、炭化させることによって、防腐効果もあると教えてくれました。30年以上はもつそうです。

その先に、横浜から移住してきた、あささん、というおしゃれなおばあさまがが住んでらっしゃったそうです。お亡くなりになられていますが、自宅は人形の展示に使われているそうです。残念ながら、今日はお休みでした。

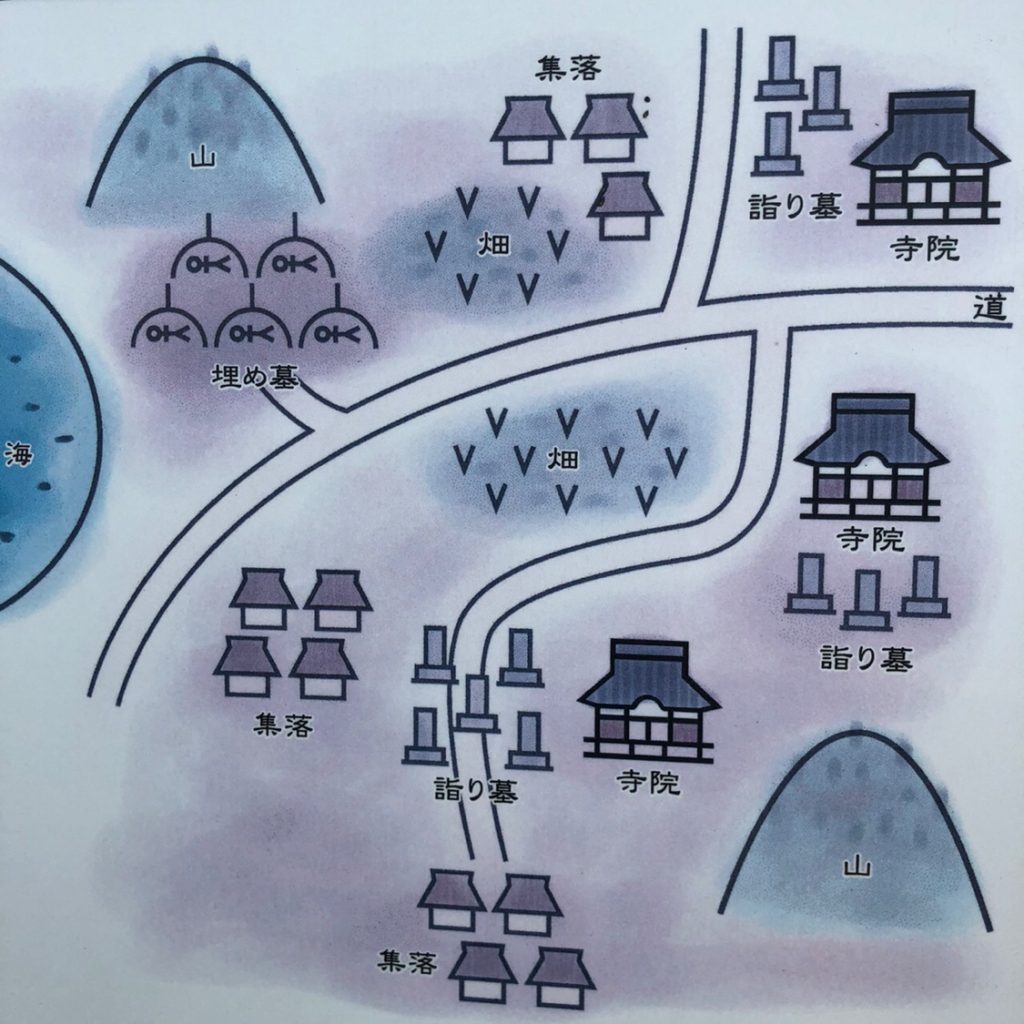

地元情報おまけ。。。 本島には、お墓が2か所あると教えていただきました。

両墓制 というそうです。

両墓制 ってなあに???

こたえ。。。塩飽諸島には両墓制と呼ばれる民俗文化が昭和40年代まで残っていました。土葬の時代、遺骸を埋めた墓を埋め墓といい、小さな自然石を置き、時には小屋掛けした。一方石塔は寺院の敷地など別の場所に建てられて参り墓と呼ばれ、魂はそこにあるとされた。笠島集落では今でも、両方の墓にお参りしているそうです。

丁寧に説明してくださるご主人にお話を伺いたかったけれど、私は淡々と話す奥様の説明でした”(-“”-)”

帰りにご主人と少しお話ができて、ご主人が大好きな通りを教えていただきました。

話していたら、奥様が来て‘’鶴瓶に乾杯の番組でテレビに映った人って紹介していたのに、早く戻ってきて’’‘’と言われていました。

苔のエッグチェア

ヒレガクアサガオ

標高100メートルほどの遠見山 が見えます。

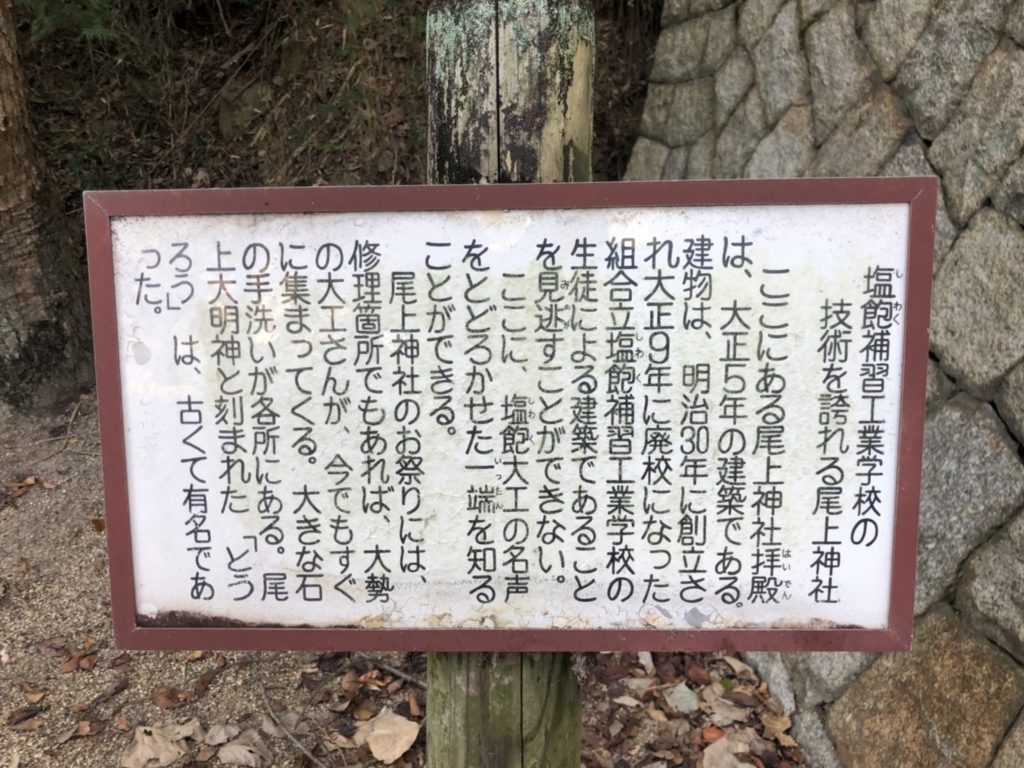

塩飽勤番所 はもう閉館していました。

宮本家の墓って標識あり、近そうなので寄ってみます。

年寄 宮本家って??

こたえ。。。 1590年に塩飽諸島の船方衆650人は豊臣秀吉から1250石の領地を認められました。その人名から選ばれて政治を執り行ったのが年寄です。

人名制度の原型が出来たときの年寄は、宮本伝太夫、吉田彦右衛門、真木又左衛門、入江四郎右衛門の4名と伝わります。宮本伝太夫は秀吉の朝鮮出兵をはじめ多くの功績を残しました。

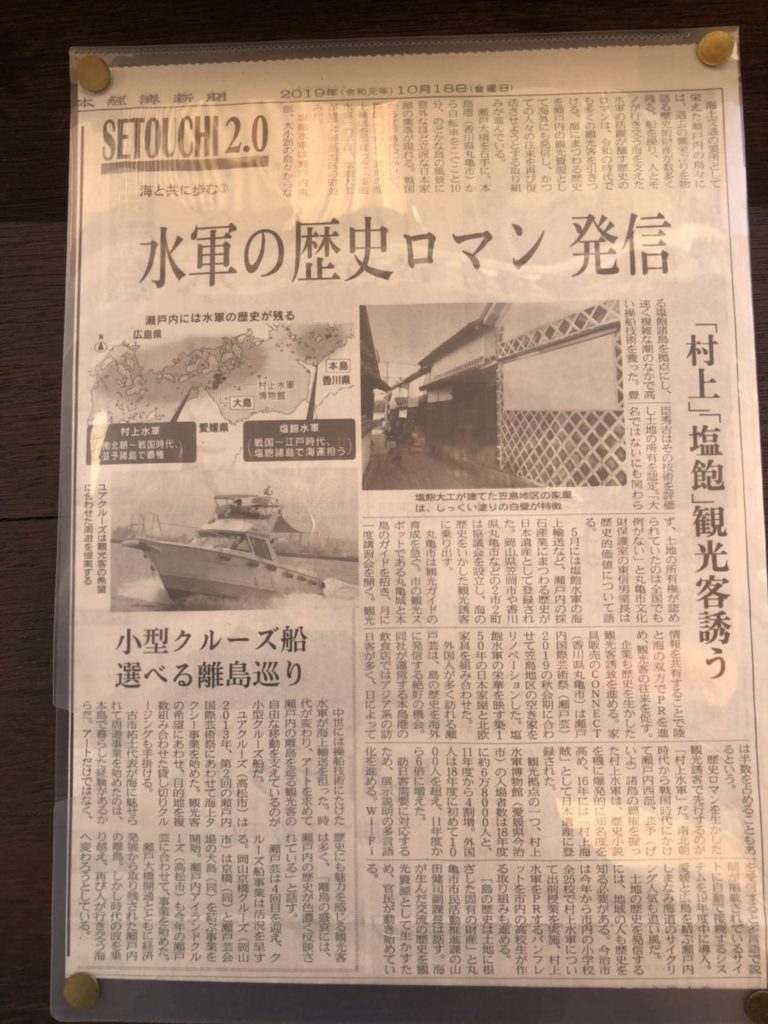

塩飽水軍ってどんな水軍なの???

こたえ。。。海賊は「水軍」とも云われるように、海上での武力行使に長けた軍隊で、縄張り内の海の状態を知り尽くした上に築かれた優れた航海造船技術を持った集団でした。

江戸時代の塩飽水軍は、海運技術をもって仕える代わりに幕府から或る特権を与えられていました。その本拠地が、ここ本島です。

どんな特権???

こたえ。。。 塩飽水軍の船方たちは、武士ではありませんが、大名旗本のように秀吉や徳川幕府に直属で仕え、年貢を納める義務もなく、実質的に封建制度下では珍しい自治権を与えられた特別集団でした。

船方たちは、この仕組みを「人名(にんみょう)」と自称して高い誇り を持っていたようです。

注目はここ(゚д゚)!→ 幕末に勝海舟を船長として渡米した咸臨丸を操縦した船乗り達の多くは、この塩飽諸島の出身者でした。 地元の方の話によると、50人中35人が塩飽諸島出身者だったそうです。

夕日がきれいだったのに、私は船内で爆睡。。。

骨付きどり一鶴本店でとり飯を買い、ホテルでいただきました。

電話で、姉と明日の打ち合わせをした後、お城のライトアップを見に行こうと思いましたが疲れて断念。おやすみなさい。