8/22(土)泊3→道の駅やすらぎ→森のさらだ館あしび→道の駅たかの→道の駅たたらば壱番地→菅谷たたら山内.山内生活伝承感→鉄の未来科学館→せら幸水農園→コメリ(スーパー)→主人宅泊4

姉一家が、9時前に迎えにきてくれる。ミステリーツアーに出発〜😉

再建にはどのくらいの期間がかかったの???

こたえ。。。1年3カ月かかりました。

父が魚釣によく連れて来てくれた場所だ!と確信しました。

この橋の下で、ピチピチはねながら遡上してくる魚を捕まえたり、石で堤防を作ったり、よく遊んだ🐟今でも夢に見る場所です。

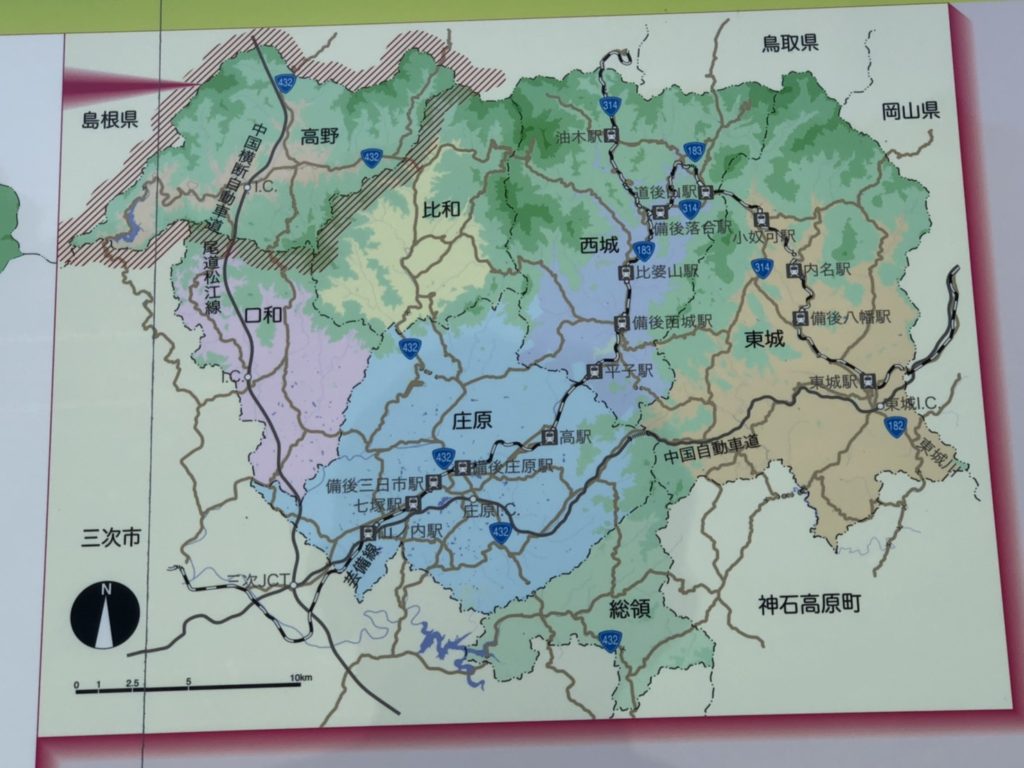

向原町に入りました。

大学時代、向原町の大土山 ( おおづちやま) 800メートルに登ったなあ〜と思い出しました。どんな山だったか全然覚えていませんが、またワンゲル仲間と一緒に登れたら楽しいだろうな🙂

しばらく走ると、主人が「神の倉山(561メートル)に登ったことあるよ、

あの木のないところから、パラグライダー出発地点 だよ」と指をさして教えてくれました。👇

昔は山女でしたから。。。『旅鳥 広島の山歩き 広島修道大学ワンダーフォーゲル部 』の本を見て、よく一人で山登りをしていました。

向原町の『道の駅やすらぎ』でトイレタイム❗️

オバケのQ太郎だ!

地域の人達が大切に施設を守ってる心遣いが伝わってきて、癒される🙂

ええねえ~広島❤

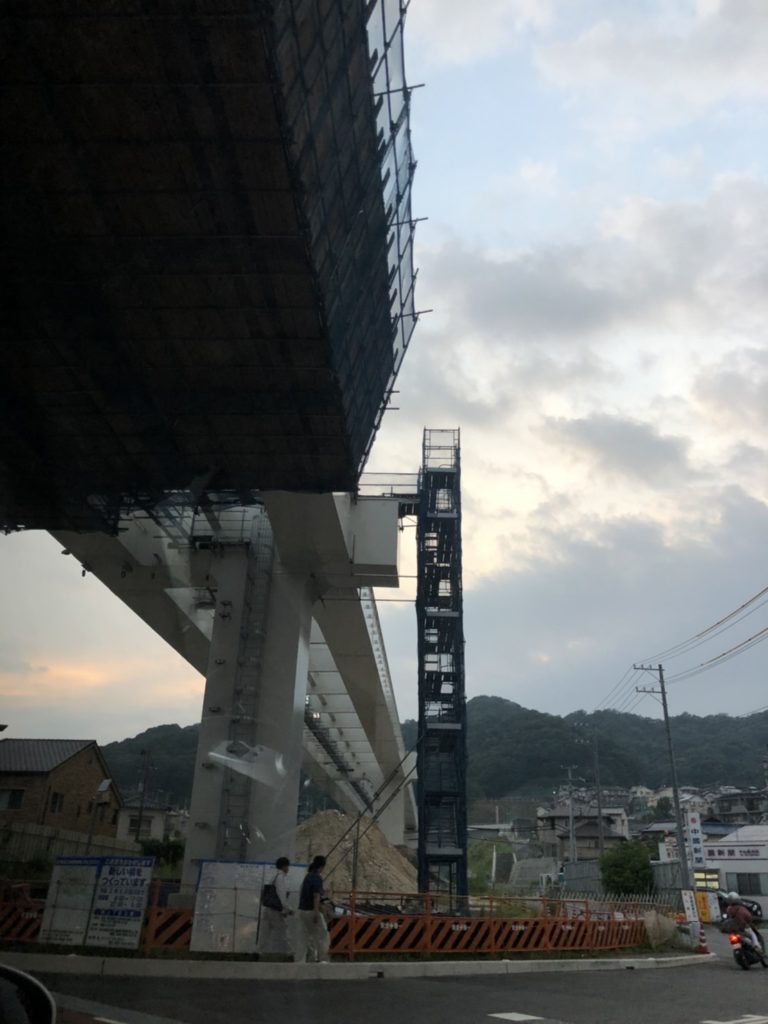

何とこの区間(尾道松江道の一部)の高速道路無料なんだって😳信じられん。。。。

「車が止まっとらんけど、あいとるんかね?」

「ノボリが立っとるけん、あいとるじゃろう〜」と車を止め立て、近くまで行ってみる。

入り口に、立派な蝶が飛んできました。

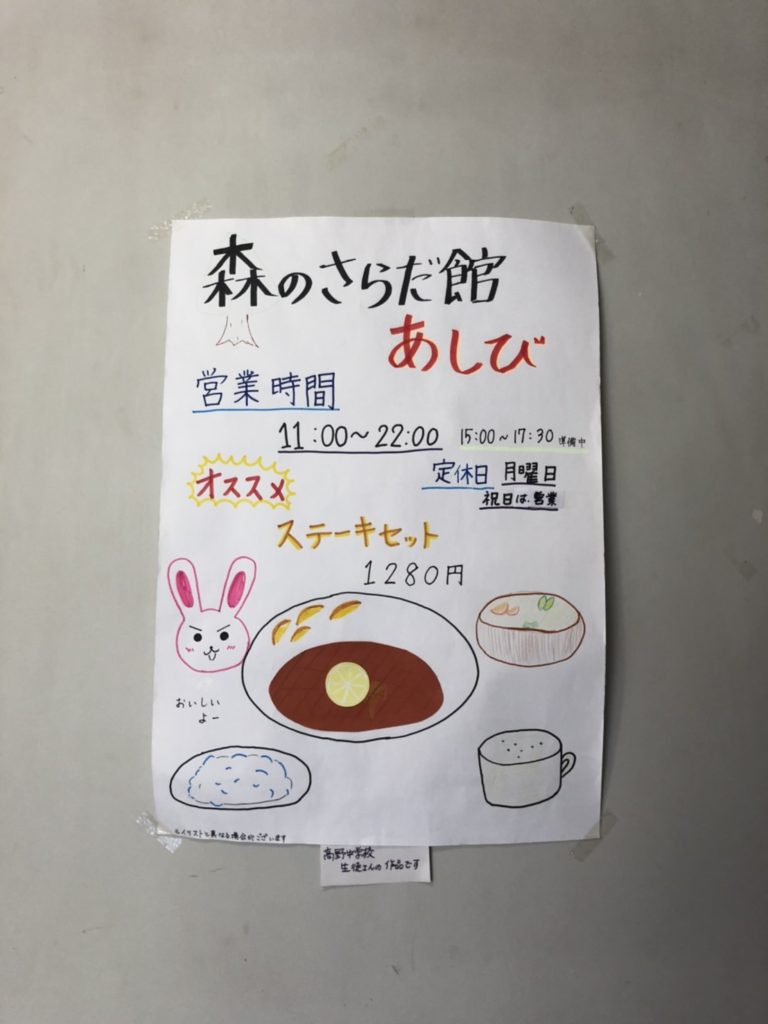

あしびはあいとるかねえ?

あいとった😝

オススメのステーキセットを注文🥩 「千円じゃあ思うとったら、値上がりしたんじゃー」と。。。

テレビで紹介されてからは、早くいかんとすぐには入れないらしい。。。

柔らかいお肉でぜーんぶたいらげました😛

お店はしばらくすると、ほぼ満席になりました。

主人は後日、バイクでステーキ丼を食べに行ったそうです。ええねえー

ご飯のあとは、少し車で移動して、『道の駅たかの』へ。

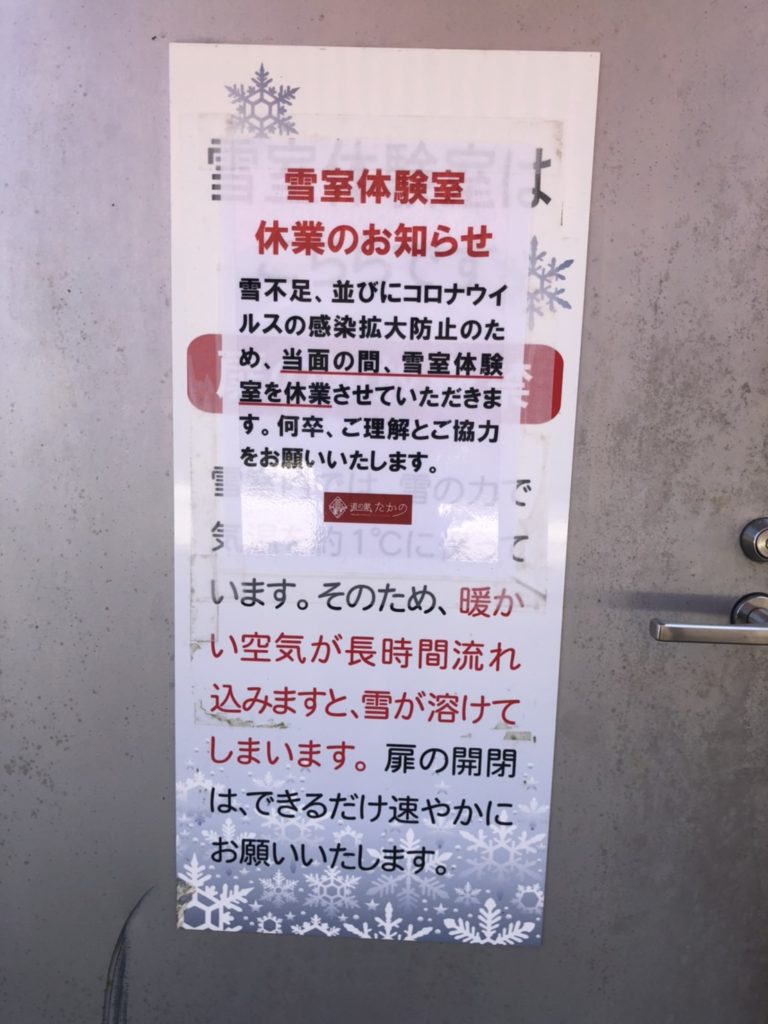

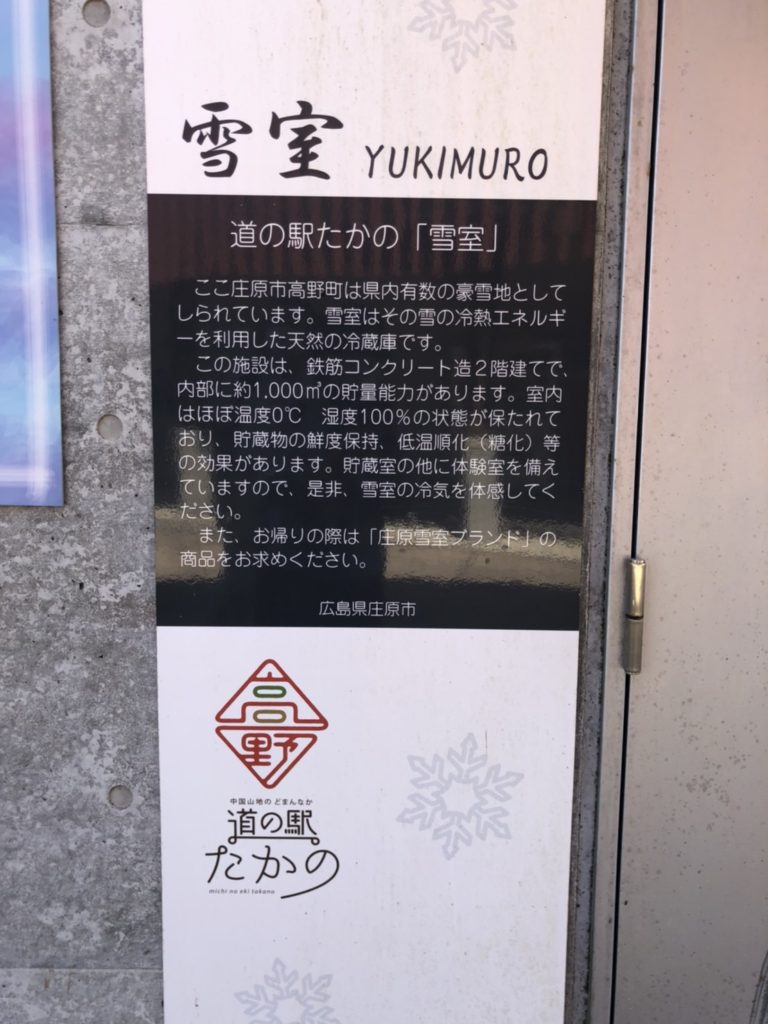

’’ゆきむろ’’って面白い場所があるんだって‼️

ゆきむろってなあに⁈👇

ヒバゴンやツチノコで有名だよねー

奥出雲方面へ向かうよ。

『道の駅たたらば壱番地』に到着‼️

木次コーヒー牛乳はおいしいねえ^ ^

どんどん山の中に入っていきます。

ええ景色じゃねえ😽

菅谷 (すがや) たたら山内 (さんない) の看板ありました。

山内(さんない)ってどういう意味???

こたえ。。。たたら製鉄に従事していた人の職場や住んでいた地区の総称だそうです。

全国唯一現存する「菅谷たたらの高殿(たかどの→高く作った建物)」がある場所だそうです。標高は350メートルあります。

ワクワクするねー

雲南市吉田町菅谷地区の豊かな自然の中で、できるだけ農薬を減らして作るお米の栽培に取り組んでいます。

平成30年の宮内庁で催された新嘗祭に、農事組合法人すがやが献穀を行いました。

仁多米つて本当においしいお米です。どうしてそんなにおいしいの???

こたえ。。。 良質な砂鉄が取れる土地なので、土に含まれる栄養分にも特徴があり、それがお米の味に影響を与えているそうです。寒暖の差が大きいのも、奥出雲が米づくりに適している理由のひとつです。

どうしてこのあたりで農業が発展したの???

こたえ。。。 鉱物を採集したあとの土地は荒廃することが多いのですが、たたらの人たちは切り崩した山のあとに棚田をつくったのでこのあたりの農業が発展しました!(^^)!

栗だ🌰🌰🌰

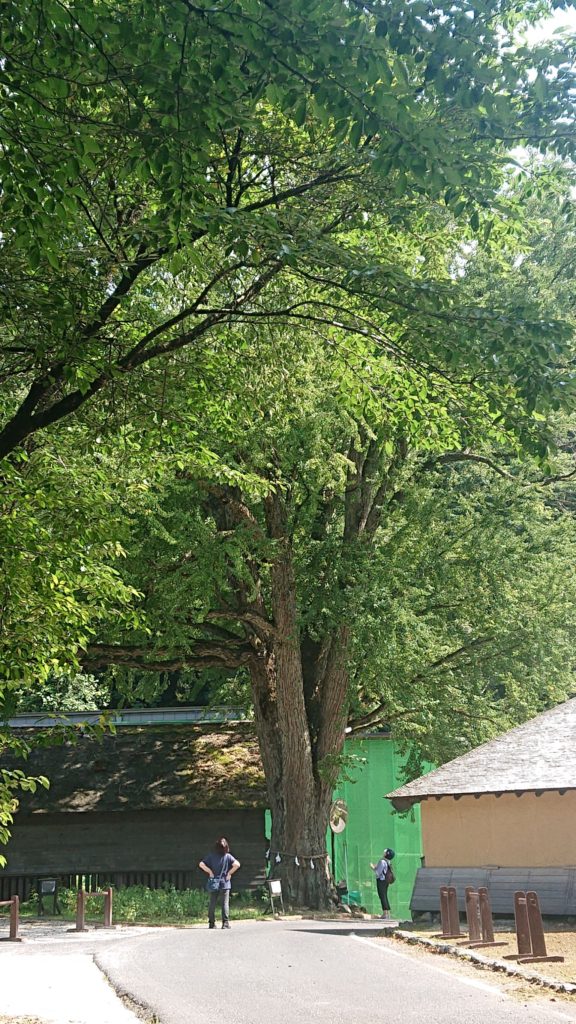

こたえ。。。製鉄に従事する人たちが、御神木とあがめた桂(かつら)の木です。

菅谷たたら山内の桂の木は、年に3日だけ花を見ることができます。

開花一週間あと「黄金色」 →「緑色」(新緑)

誰もおらんね。。。

「菅谷高殿」 の方から係りの方が、’’入場料はあとでいいから、先にこちらの見学をどうぞ‘’と声をかけてくださる。

『もののけ姫』に登場する「たたら場」のモデル になった 場所に入ります(^^♪

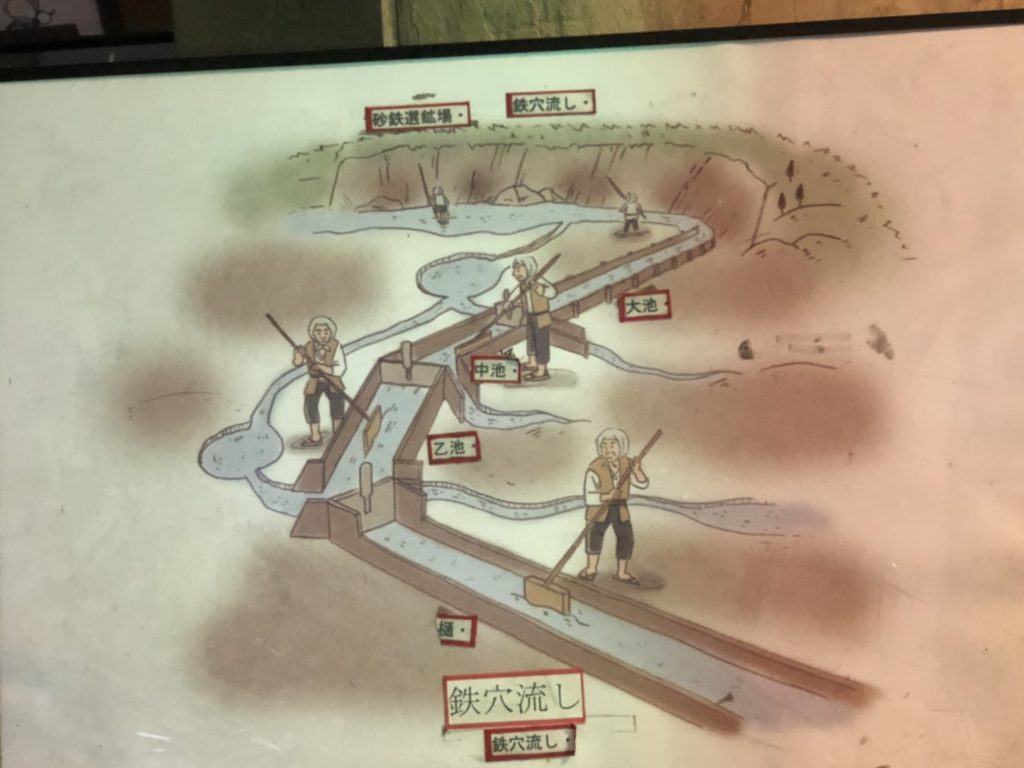

こたえ。。。砂鉄を採取する手法のことです。

重い砂鉄は底に残ります。 これを何度か繰り返すことにより純度の高い砂鉄に淘汰(とうた→

不用の物を除き去ること) されるという仕組みになっています。

鉄穴流しが行われていたのは、毎年、秋の彼岸から春の彼岸までです。計6カ月間ですが、1か月間は準備に費やし、残り5か月間で実際の鉄穴流しを行っていました。

1日どのくらい砂鉄がとれたの?

こたえ。。。2トンを採取していました。鉄穴場1ヶ所からの5か月間の採取量は約300トンでした。

300トン採取するのにどれくらいの土が必要だったの???

こたえ。。7万5千トン必要でした。砂鉄は1/250しか取れないんですね。

こたえ。。。たたら製鉄における技師長のことで、世襲で一子相伝(いっしそうでん)でたたらの火が消えるまで引き継がれてきました。村下の仕事ぶりは全て経験と勘によって決まり、その科学観・自然観は優秀な鋼を生む源でした 。

釜(炉)を挟んで、この対面にも裏村下(うらむらげ)が居ました。

一子相伝(いっしそうでん) って???

こたえ。。。学問や技芸などの秘伝や奥義を、自分の子供の一人だけに伝えて、他には秘密にして漏らさないこと。▽「相伝」は代々伝えること。

「菅谷たたら山内」 はいつから始まったの???

こたえ。。。 鎌倉時代からたたら製鉄が始まりました。

おまけ。。。村下には、表村下ともう一人、裏村下(副技師長)がいました。釜(炉)に砂鉄をくべるのは、この二人だけです。

その他に炭をくべる係り、炭焚が1名いました。

足こぎふいごは、どのくらいの時間ふみ続けるの???

こたえ。。。 番子が各台に3名、計6名おり、 番子は交代制で、1時間踏むと2時間休み、 72時間交代で踏み続けます。

おまけ。。。かわりばんこの語源には、たたら製鉄(「たたら」と呼ばれる足を踏んで空気を送る装置を使った製鉄)で、交代制であった労働者のことを「番子(ばんこ)」といったことからとする説が多く見られる かわりばんこという語源にもなっています。

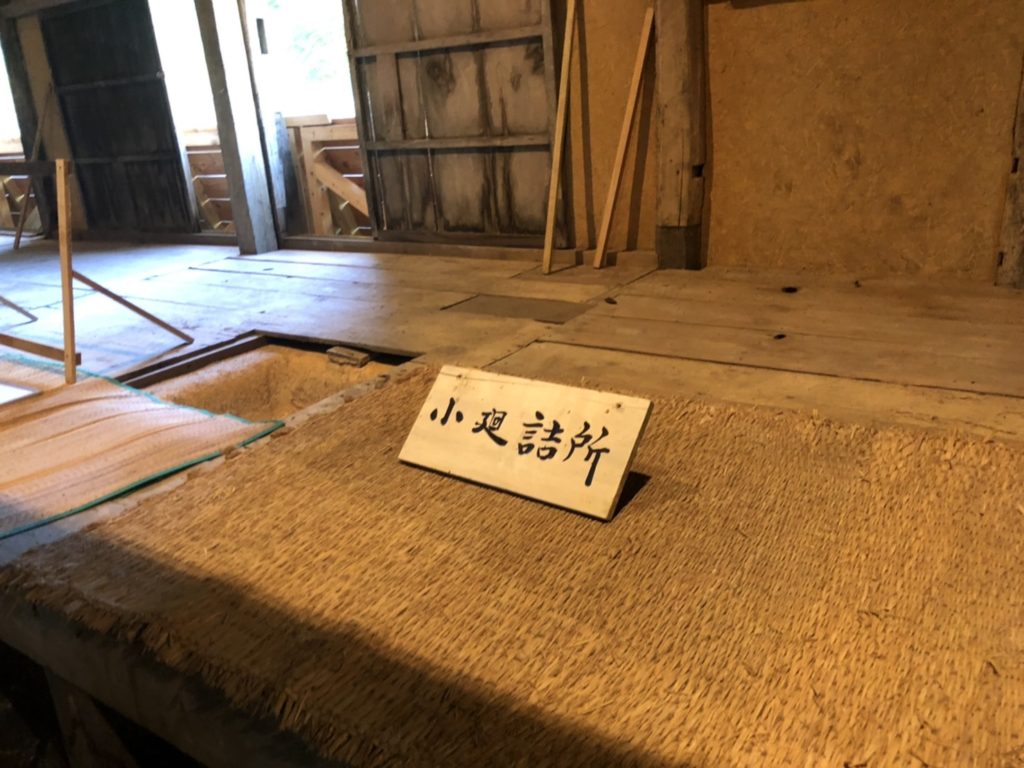

そのほかに小廻り(雑用をこなす)が2名いました 。

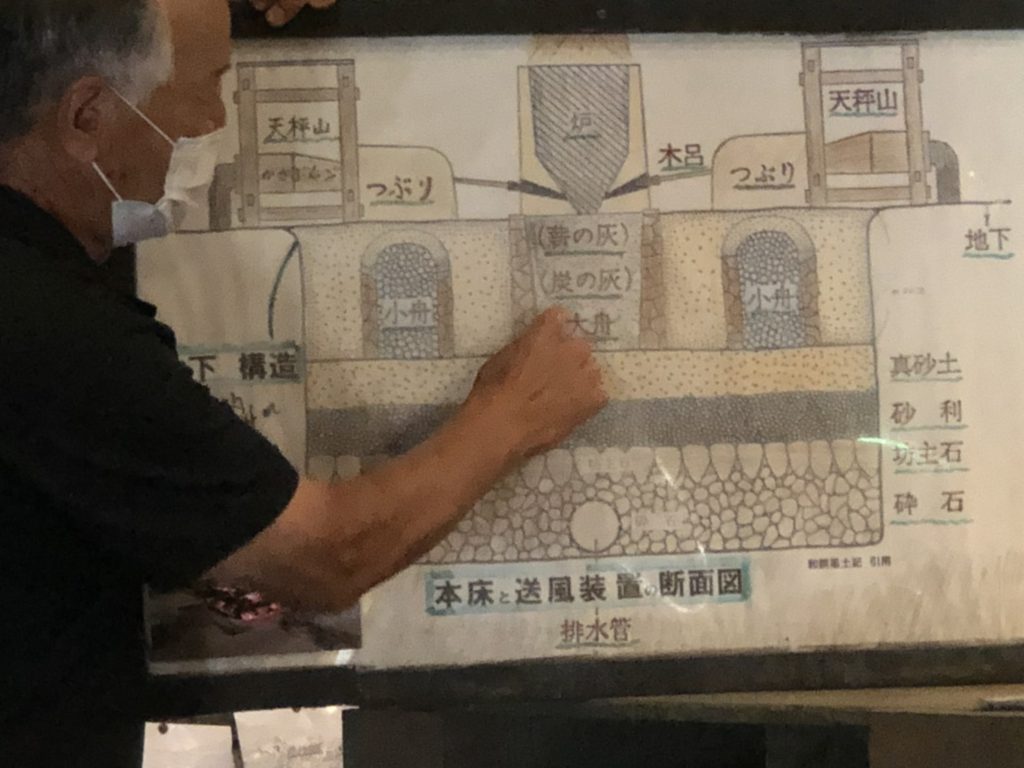

こたえ。。。空洞のある地下構造にして爆発が起きないようにしたそうです。

地下構造が無いと、炉は地下のすべての湿気を吸い込み、

炉は水蒸気爆発を起こします。

おまけ。。。地下構造は、18世紀になって完成しました。これにより鉄の大量生産が可能になり、日本中に出雲の鉄の名声は響き渡りました。

三日三晩にわたる一連の作業には、どのくらいの材料が必要なの???

こたえ。。。・砂鉄 7~10トン・木炭 8~13トン・釜土 3~4トン

こたえ。。。高殿内の正面の神棚に金屋子神 (かなやごかみ、かなやこかみ) として祀られ、操業が終了すると、関係者全員が操業の無事を感謝してお参りするのが習わしとなっています。

たたらの作業は秋の彼岸から春の彼岸までの農閑期に行なう理由の一つに、 不純物が川に流れ、田んぼに流れると、お米が育ちにくくなると理由もあったようです。

高殿内で行われるれるたたら製鉄では、最も重要なのはなあに???

こたえ。。。地下構造です。炉の下には深さ3~5メートル、縦横に6.5メートルほどの深い穴が掘られ、ここに多数の石や砂利、土などを敷きつめ、最下部には排水溝を設置します。さらにその上には保温防湿のための「小舟こぶね」と呼ばれる空間と、薪を燃やした灰をつき固めた炉床「本床ほんどこ」を作ります。こうした複雑な地下構造は安定した高温操業のために不可欠な設備で、1回の操業ごとに壊される炉と違い、1度作るとこの地下構造は半永久的に利用できました。

炭坂(すみさか) ってなあに???

こたえ。。。裏村下ともいわれ、村下の向こう側にて砂鉄を投入する村下に継ぐ技術者です。本務は炭を司る職で、炭の品質を見て炭の投入を炭焚きに指示します。炭を司る炭司(すみつかさ)が炭坂になまったともいわれています。

副技師長の役目の方のことですね。

こたえ。。。職人詰所(控え室) です。

こたえ。。。旧松江藩は、有力なたたら製鉄経営者であった田部(たなべ)家(雲南市吉田町)、櫻井(さくらい)家(奥出雲町上阿井)、絲原(いとはら)家(奥出雲町大谷)などを鉄師として製鉄を許可し、藩の財政に貢献させました。

建物の大きさは???

こたえ。。。 地面から屋根の天辺 までは26.2メートル。 建物は一辺が18.3メートルの正四角形です

年に3日だけ桂の花 見てみたいねえ~ 3月下旬から4月にかけて 咲くそうですよ。

こたえ。。。大正12年(1923年)まで使われていました。

おまけ。。。ケラ押し( 三日三晩にわたる一連の作業) は昭和8年(1933年)より始まり、 「靖国たたら」 (日本刀の原料として玉鋼の製造) により生き残ることになるりました。昭和20年(1945年) 作刀用鋼材を供給し続けました。

昭和40年まで、ここで炭を焼いており、大番頭もいました。木炭の保管庫として使われ、建物がそのまま残りました。

鉧(けら) →(鋼を主体にしたかたまり) 立場の中を見学させていただきました。

後ろの上にある茶色い長方形のものはなあに??

こたえ。。分銅です。

どのくらいの重さがあるの???

こたえ。。。分銅の重さは500貫(1875キロ)あります。

これを水車の力を利用して持ち上げ、

下に置いた鉧(ケラ)の塊に向かって打ち下ろします。

ケラをどのくらいの大きさにするの???

こたえ。。。900~1200貫(3375キロ~4500キロ)のケラを40貫(150キロ)位の塊にします。

👇水車

最後に元小屋(山内生活伝承館)に入ります。

たたら製鉄で取り出された純度の高い鋼である「玉鋼」 (たまはがね) です。

2.5トンのケラの塊が出来上がりの中から、日本刀の材料になる玉鋼(たまはがね)は約1トンほどしか取れません。

そしてこの後は、この2.5トンの塊を大銅場 (おおどうば) へ運ばれ、ここで大きな分銅によって破砕されます。

鉄の未来科学館に車で向かいます。

鉄の歴史村前に到着~

間に合わんかった。。。

そろそろ帰りましょう~

菅谷たたら山内(さんない)と呼ばれる地区。たたら製鉄の技術者たちの日常生活がここで営まれていた。最盛期は40世帯、約170人が住み、この他にもたたらの技術者集団が60人ほど生活をしていたそうです。

こたえ。。。 天守閣を模した展望台 です→ この山を古城山といい、16世紀の戦国時代に今高野山城があったところです。

広島県にはいくつの城跡があるの???

こたえ。。。444個あります( ゚Д゚)

’’開いとったらええねえ~’’と話しながら、

世羅にある梨園に寄ってみることにしました。

もぎたての梨を買いました。

山頂に鉄塔が立っているのが白木山。私の母と一緒に登った事があります。

主人は、もう数回登ったそうですが。。。😳

姉が、’’あの山の上にお城跡があるんよ’’と。。。

こたえ。。。安芸 木の宗山城 。

山頂には天門年間(16世紀)に吉川興経(1508-1550)が築いたと伝えられる山城の跡が残っています。

どうやって食べるの❓

ちょっとヌルッとして、食べるのに勇気がいりましたが、栄養がありそうでした。

夕方、親友と梨とブドウの物々交換(笑)

夕飯は、新鮮野菜を使っての晩御飯。おいしかった!(^^)!

明日は早起きしなくちゃ、おやすみなさい。

8/23(日)泊4→広島駅5時50分→6時40分広島空港7時35分ANA672便→9時羽田空港

ワンゲルの友人が、’’北大に行く息子をここでみんなで見送ったんよ’’と言う話を思い出しました。

こたえ。。。ソラミイ

プロフィール名前ソラミィ性別なし(ロボットなので)誕生日2013年(平成25年)10月20日趣味空を見ること。

ボテイの線はなあに❓

こたえ。。。滑走路をイメージしたボテイスーツです😽

背中についているのはなあに❓

こたえ。。。ジェットで空を飛べます😸

母が、家に帰るという気持ちで、退院までの間に

リハビリを頑張ってくれるのを願うばかりです。

おしまい