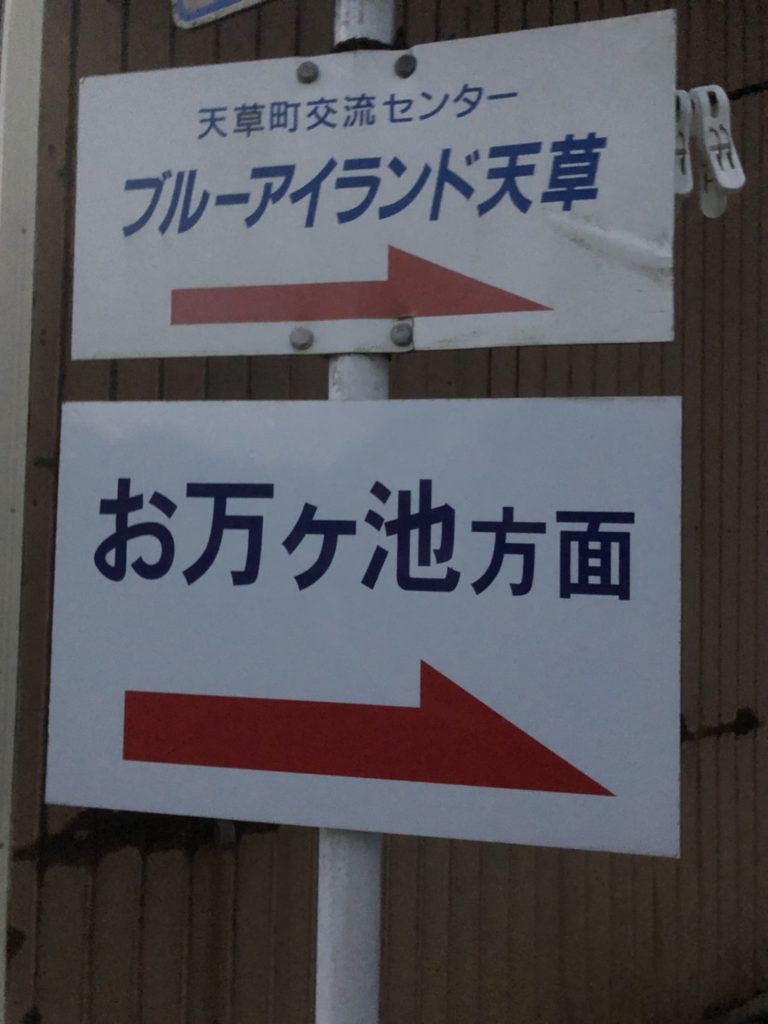

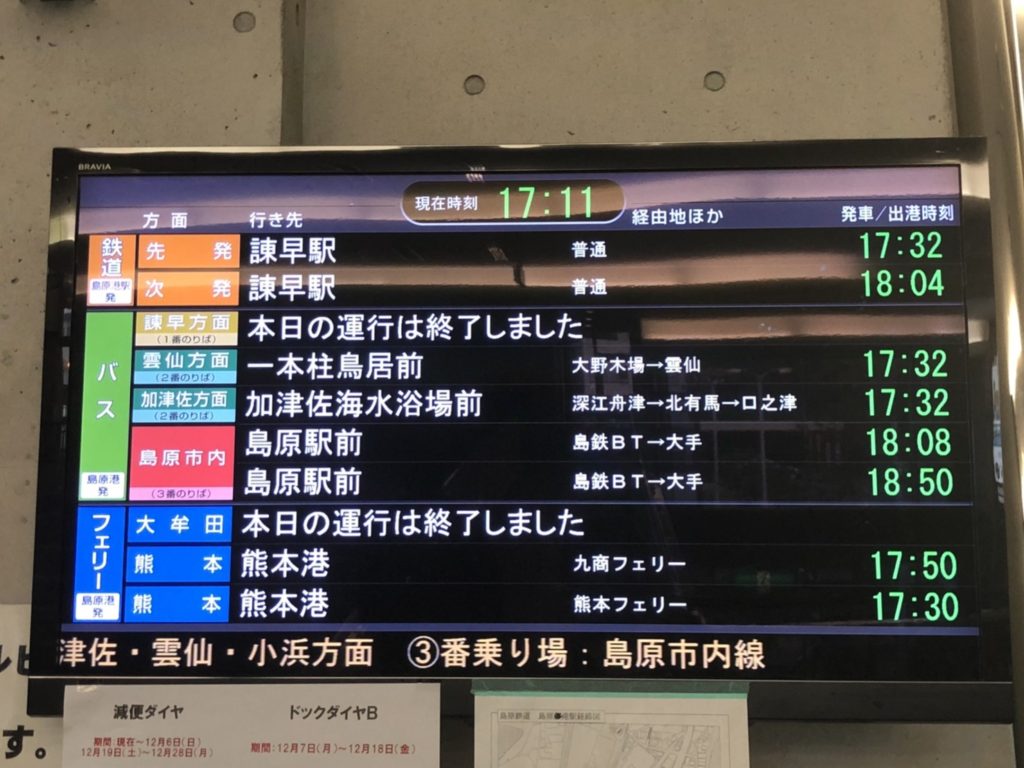

11/3(火)泊4→お万ヶ池→崎津集落(崎津教会→崎津諏訪神社→チャペルの丘展望公園→マリア像)→大江八幡宮→三角(みすみ)港→熊本駅15時25分九商フェリー送迎バス→15時50分熊本港16時05分→17時05分島原港17時33分バス→18時10分原城→原城温泉真砂泊4

朝散歩に出発〜

学校の前を通り、

H14.4. 1 天草中学校・大江中学校合併統合して天草町立天草中学校として発足しました。

しばらく内陸の方に歩いて行くと、お万ヶ池に到着‼️

あたり〜😊

お万ヶ池は、満潮時には海水が流入してくる汽水の池なのですね。

おまけ。。。マングローブっていうのは、植物のなまえではありません。干潮になると潮が満ちてくる場所に生えている植物のことを総称してマングローブと呼びます。

この植物の名前はなあに?

こたえ。。。メヒルギです。

こたえ。。。お万様です。

〜お万ヶ池の由来(お万様)のお話〜

むかし、この池のほとりに大きな造船所があって、かつお船や千石船を造っていた。

ある日、船の進水式があることになり、朝から海岸は多くの人出でごったがえしていた。いよいよ船を海に押し出すこととなり、大きな船体にありのように村の人達がむらがって勇ましい掛け声をあげて船を引き出しにかかった。たづなを何本も船にかけて、それを数十人ずつで引くのである。しかし、船はなかなか動かない。これはこの池に住む大蛇のしわざであったが、そんなこととは知らぬ棟梁は、自分の腕が未熟で船の造りかたが悪いためだろうと思いつめて逃げ出してしまった。

逃げた棟梁にはお万という恋人がいた。恋人の失踪を悲しんでいたお万は、突然、船体にかけ昇るなり、つなを持つ男達に号令をかけた。あっけにとられた男達は、われを忘れてこん身の力をふりしぼった。すると、今まで岩のように根を下ろしていた大船もするすると海へ引き下ろされた。その瞬間、池には異様なさざ波が立ち騒ぎ、船上のお万を飲み込んでしまった。

夕暗の中でお万の姿を探し求める村人達の口から、「お万は大蛇のいけにえになったのだ」と言われだしたのは間もなくのことであった。しかし、お万は大蛇の赤い舌をのがれ、恋人の後を追って海外へ渡ったとも言われている。

〜(天草市まちづくりポータルサイトホームページより)〜

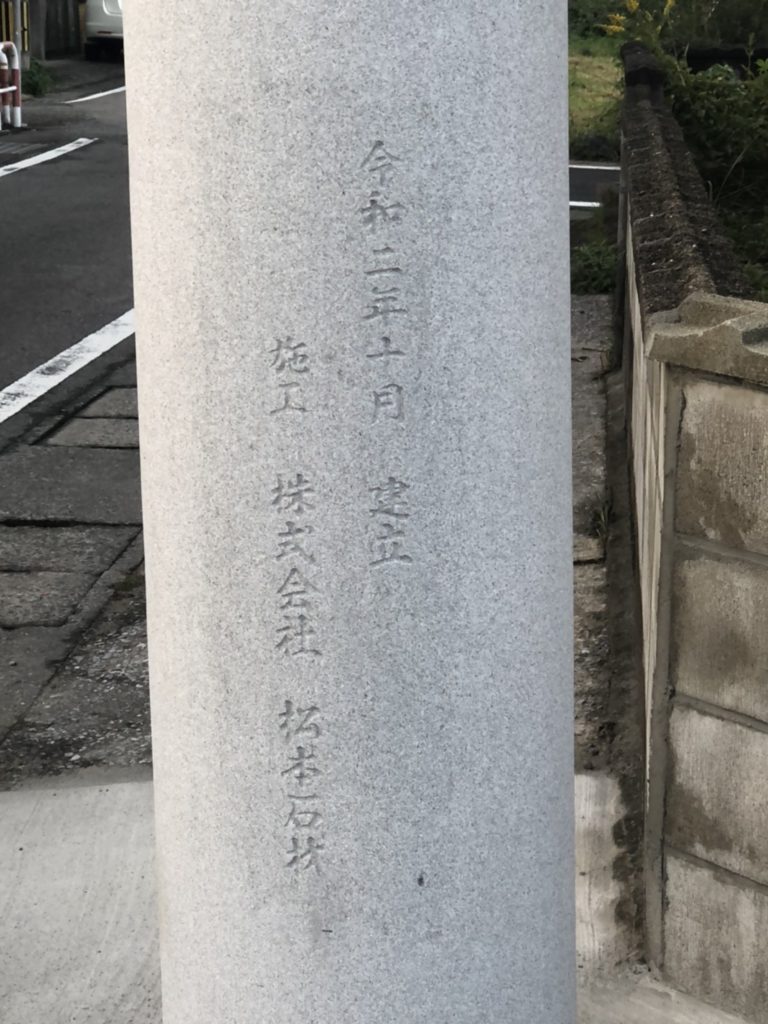

いつできたのかな?

今日は10時から大江八幡の第二鳥居の除幕式があるとのこと。さっき見た鳥居⛩のことですね😳

「良かったら、テレビ局の人も来るようだから見に来てくださいね」と。

出発の時間まで、町の中をぶらり〜

宿のご夫婦に挨拶をして、崎津教会に向け出発~

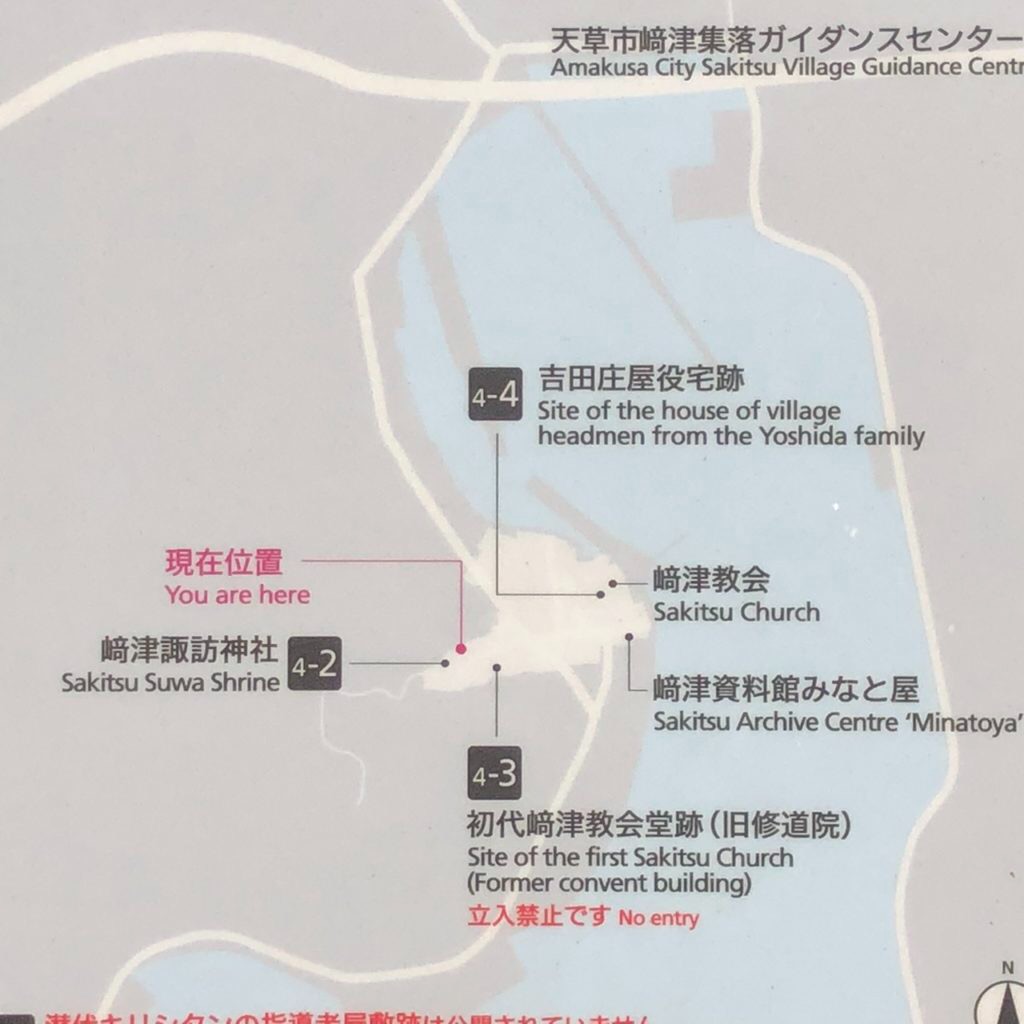

車を数分走らせ、崎津教会に到着!

受付を済ませて、教会内を見学します。

観光バスが到着して、教会の周りにはたくさんの人がいましたが、すぐに静けさを取り戻しました。

崎津教会はいつ建てられたの??

こたえ。。。キリスト教解禁直後に﨑津の大工によって最初の木造教会堂が建設されたのち、ハルブ神父の指導のもと、現教会堂が鉄川与助(てつかわよすけ)の設計・施工により1934年に建てられました。

大江教会の一年後に建てられたのでしたね。

教会内は畳敷きです。

「昔は畳の上でお祈りをしていましたが、現在は信者も高齢化しており、畳に座るのが大変な方もいますから、パイプ椅子を並べてあります」

崎津教会の中にはオルガンはあるの???

こたえ。。。 崎津教会には半世紀以上前から音が出なくなっていた足踏み式オルガンがありました。2018年2月 古楽器製作者、平山照秋さん が修復しよみがえりました。

ハルブ神父が1927(昭和2)年、長崎の黒崎教会から崎津教会に赴任した際に持参したオルガンです。

オルガンの機種は???

こたえ。。。 フランスのデュモン社製の足踏み式リードオルガンの一種で、空気を吹き出す時に音を出す、「ハルモニウム」と呼ばれる機種です。

教会の建つ前、ここはどんな場所だったの❓

こたえ。。。庄屋役宅でした。禁教期には、崎津教会の祭壇のある場所で絵踏が行われていました。

町の中を歩いてみましょう〜

特産の鯛と波が描かれています

海の方に向かって歩きます。

崎津集落の漁村特有のキリシタン信仰のことがよく分かります。

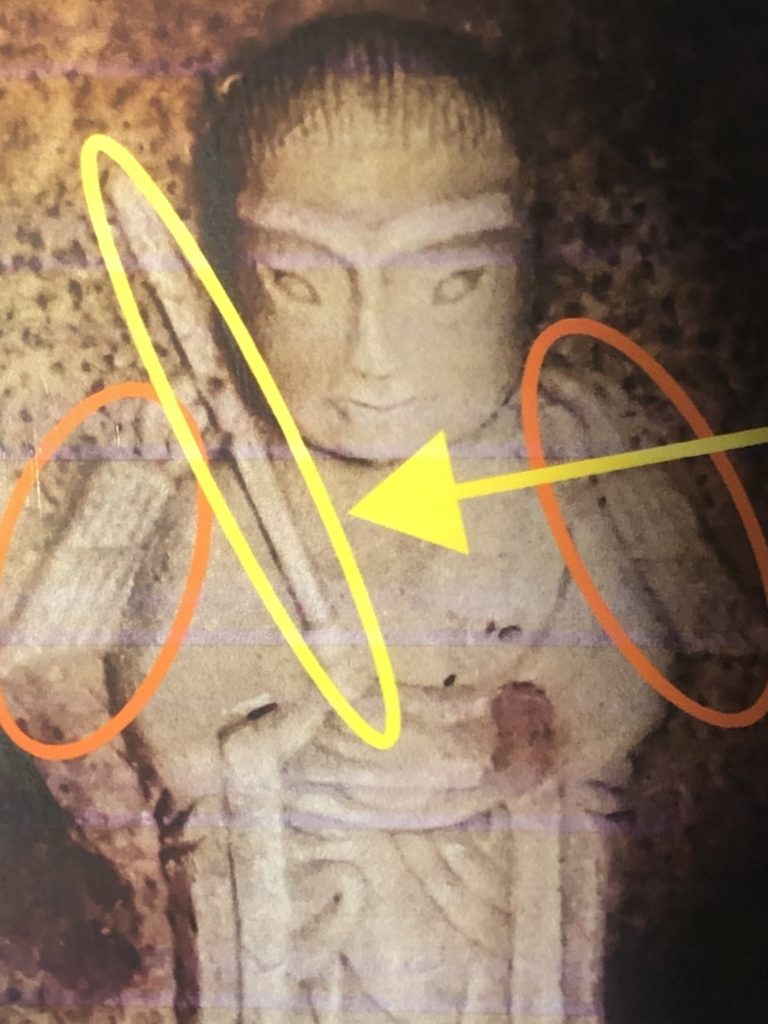

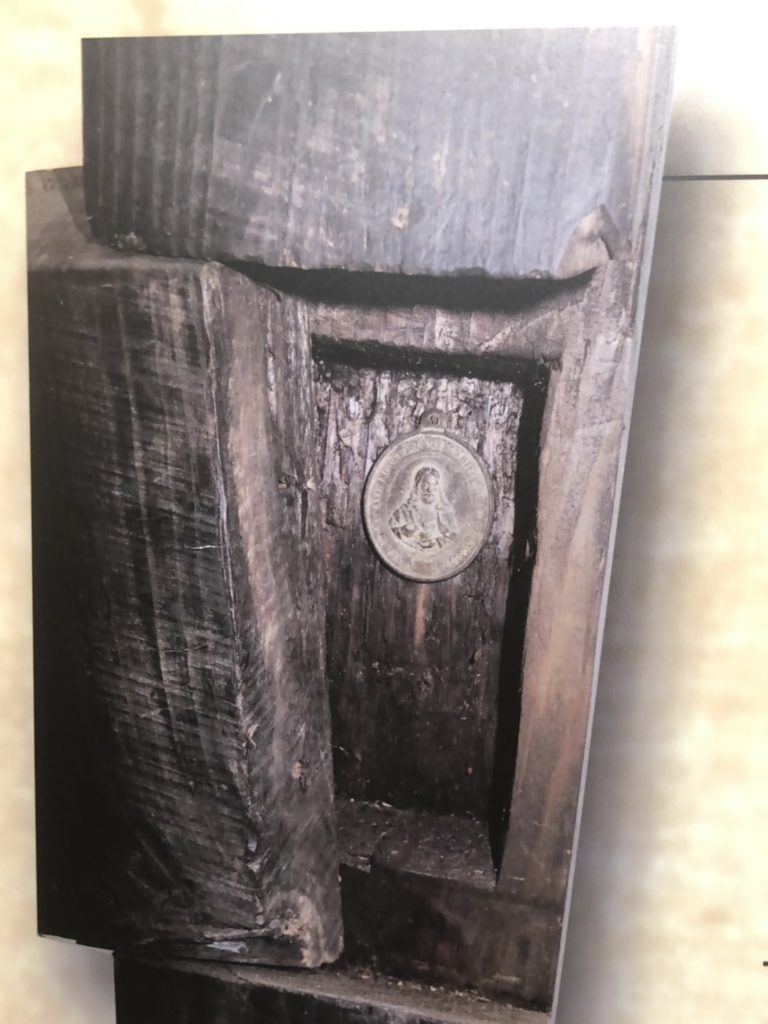

例えばこちらの石像に注目💁♀️

見え方は人それぞれ、マリアさまの姿をあわびの貝殻の中に見つけて密かにお祈りを捧げていたそうです。

真ん中あたり縦にマリア像を見つける人が多いそうです。

村民それぞれ自分のアワビの貝殻を持ち、心の中でマリア様を決めてお祈りをしていたそうです。

こうした身近にあるものを信仰の道具『信心具』としていました。

祈りはどこで行われていたでしょう❓

こたえ。。。祈りは崎津諏訪神社で行われていました。

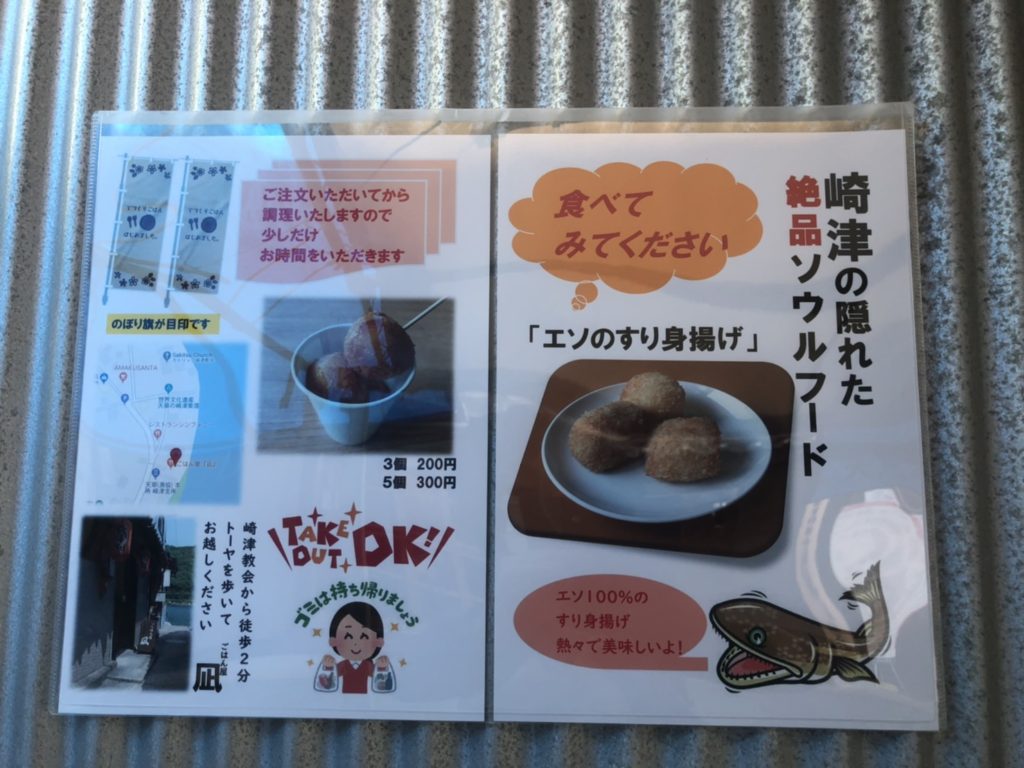

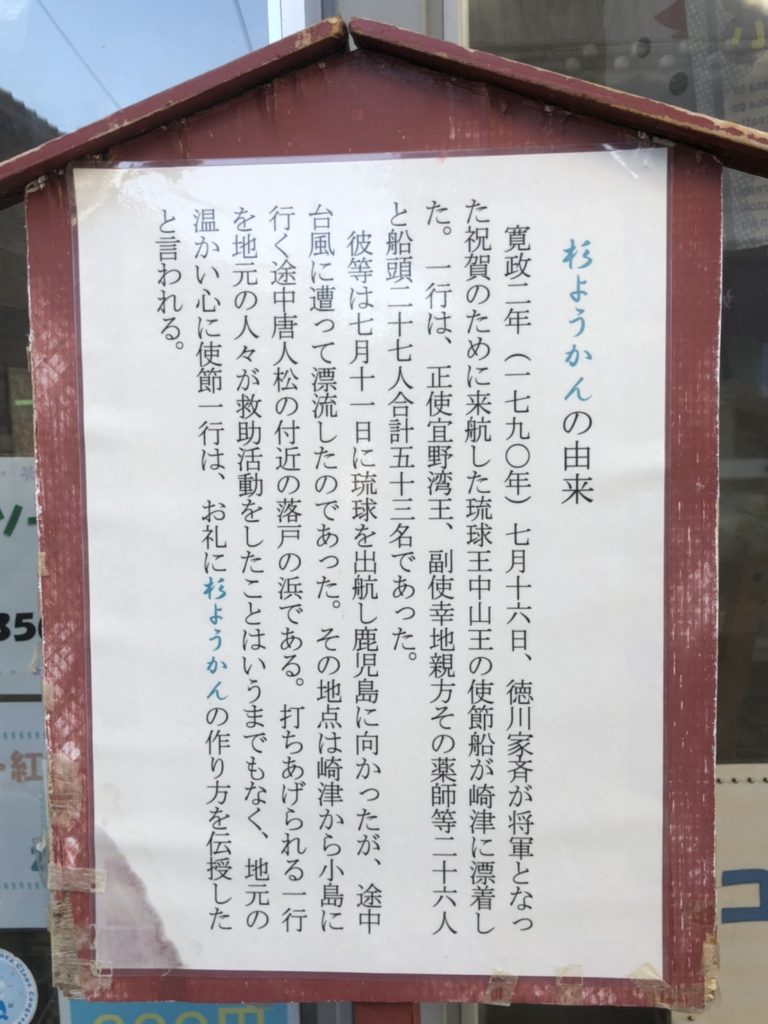

帰りに買いますと約束した杉ようかんのお店へ。

ところで、下天草地方のキリシタンは 、どうして天草島原の乱に加わらなかったの???

こたえ。。。 下天草地方のキリシタンは情報が少なかったことも幸いして、一揆に加わらず、難を逃れ、当時船でしか行くことができなかった﨑津集落など限られた集落に潜伏することになりました。

殺菌力のある杉の葉っぱが入ってます。

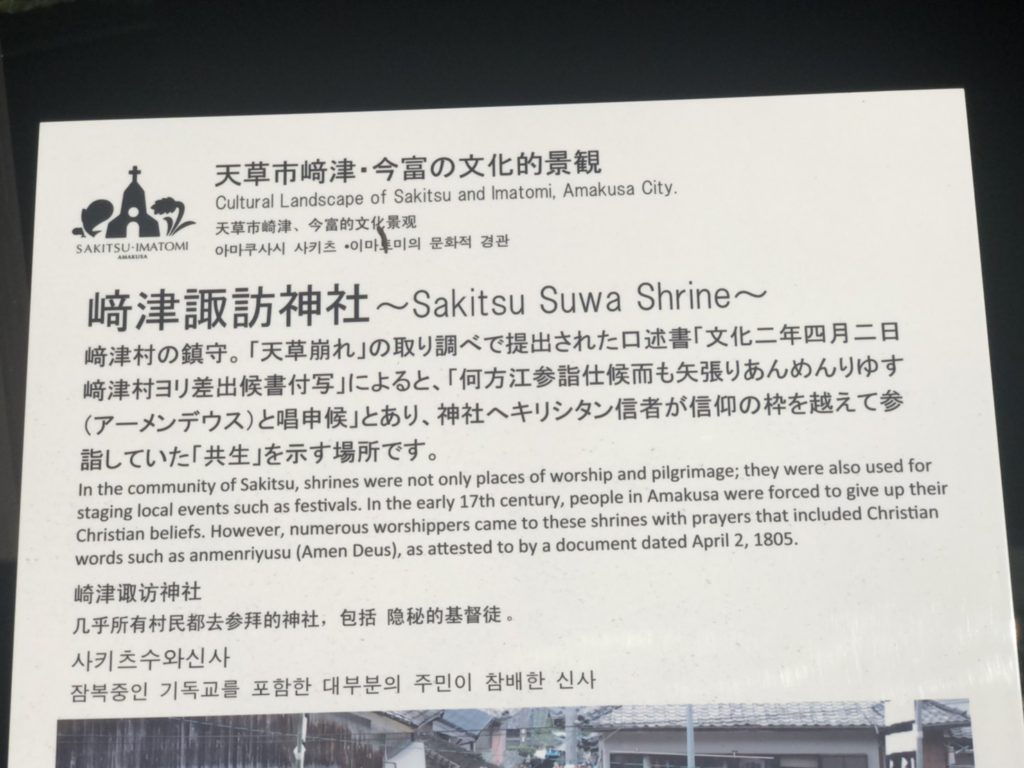

次は、崎津諏訪神社に行ってみましょう〜

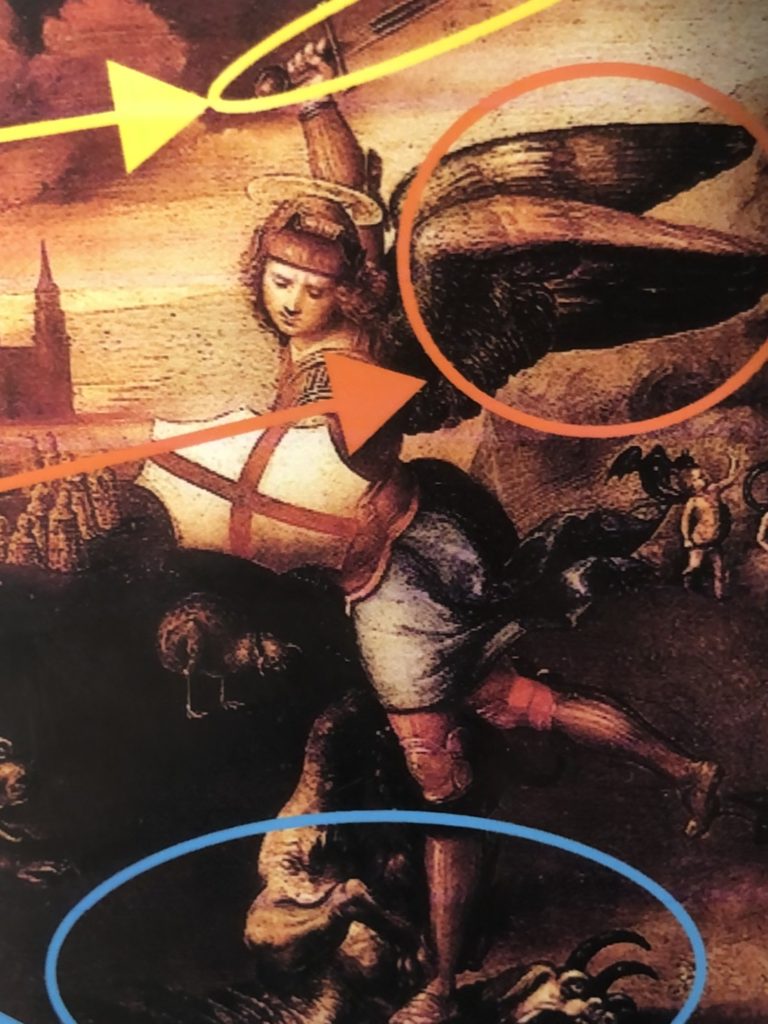

「崎津諏訪神社」 には 、禁教の時代潜伏し、信仰を守った人々が神社で祈る時、心の中で「あんめんりうす」と唱えていた記録が残 っています。

「あんめんりうす」って

こたえ。。。アーメンデウスという意味です。崎津集落の人たちは、デウスを豊漁の神として崇拝していました。

天草崩れってなあに❓

こたえ。。。江戸時代、潜伏していた天草のキリシタンが一斉に検挙された事件のことです。

最終的に代官は天草の信徒たちを「キリシタン」ではなく「異宗徒」と認定。信仰にしようしていた信心具を破棄することで、宗門心得違いとして処罰することなく見逃しました。これだけ多くのキリシタンが検挙されたのも、また全員が赦免となったのも前代未聞の出来事でした。

どうして赦免となったの?

こたえ。。。庶民を処罰すると、労働力を失ってしまい、産業が崩れてしまうのを防ぐため、また天草島原の乱のような一揆が起きるのを恐れたなど色々説はあるようです。

崎津諏訪神社はいつ創建されたの?

こたえ。。。1647年です。

天草にキリスト伝来したのはいつでしたっけ?

こたえ。。。イエズス会の宣教師ルイス・フロイス(1532~97)が著した「日本史」によると、69年に天草氏が貿易目的で宣教師ルイス・デ・アルメイダを招き、キリスト教の布教が始まったと記されています。

領内にはいくつの教会が建てられたの?

こたえ。。。35の教会が建てられ、約1万2千人が信者になったとされています。

キリスト教伝来のあとに崎津諏訪神社は建てられたのですね。

おまけ。。。崎津集落では、神社と寺にキリスト教会も加えた3宗教施設の御朱印集めができ、観光客の話題になっています。

500段の階段を上ります。

こたえ。。。山頂にある金毘羅宮の祠は、延宝元年(1673年)、讃岐金毘羅宮より東シナ海を望む山頂に勧請されました。

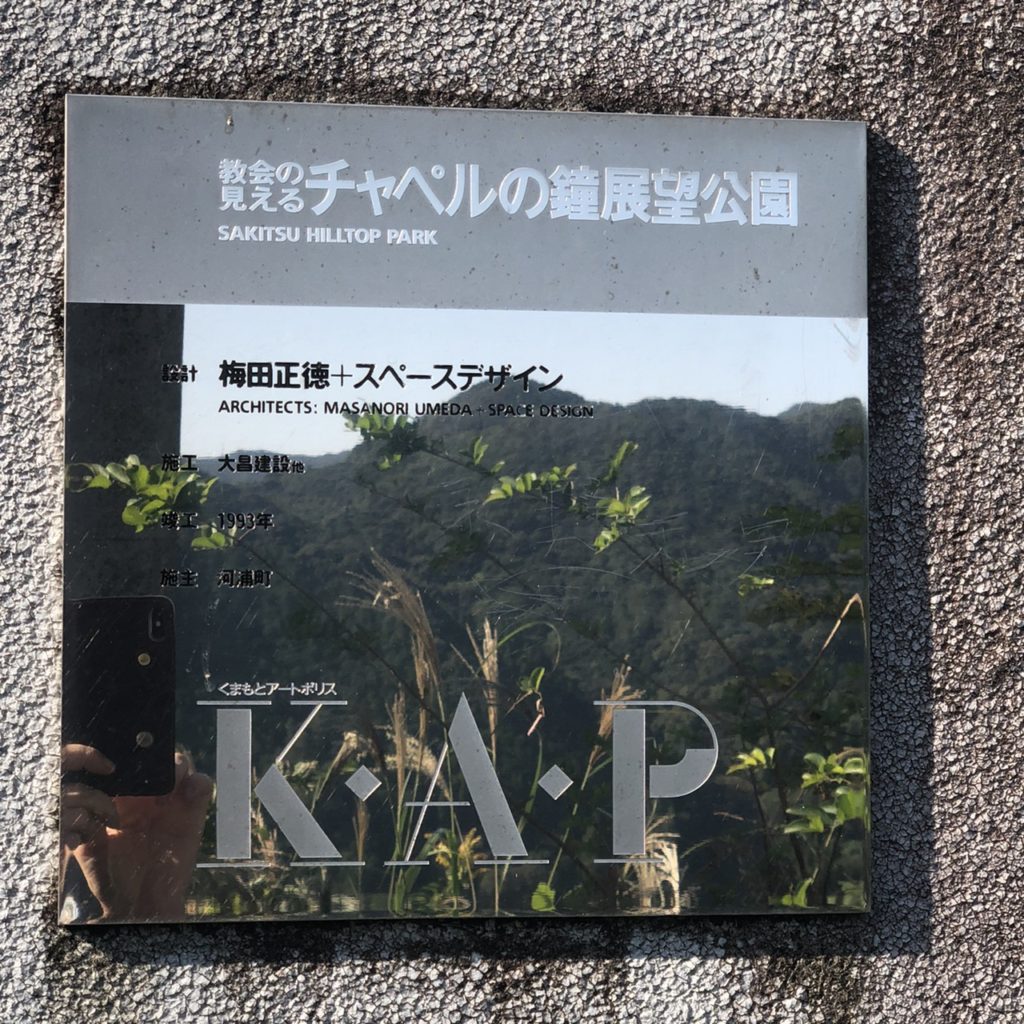

標高93メートル「チャペルの鐘展望公園」 に到着!

崎津集落が一望できます。羊の角のような形から羊角湾(ようかくわん)呼ばれ、入り組んだ入り江で島の南端の集落。一揆の連絡が届きづらかった事も信仰が続いた要因と言われています。

どうして教会の建物の色が2色なの⁈

こたえ。。。「崎津教会」の灰色の部分はコンクリート、白い部分は木造です。これは建設資金が足りなかったので、足りない部分を木造で完成させています。

カマキリから人間を見たら、どんな風に見えているんでしょうね?

戻りましょう〜

この建物はなあに⁈

明治に入り1873年に禁教令が解かれると、カトリックへの復帰が始まり、﨑津では1876年に多くが改宗し、1880年に﨑津諏訪神社の隣に小さな小屋のような教会が建てられました。明治中期には﨑津600戸のうち550戸が改宗、現在も300世帯以上の信徒が暮らしています。

その先には、海に通じている道もあります。

こたえ。。。 「カケ」と呼ばれる漁師の作業場 です。船の係留や干し物づくり、漁具の手入れをする場所です。

「旧網元岩下家よらんかな」は見学できるようです。入ってみましょう〜

駐車場に戻りましょう〜

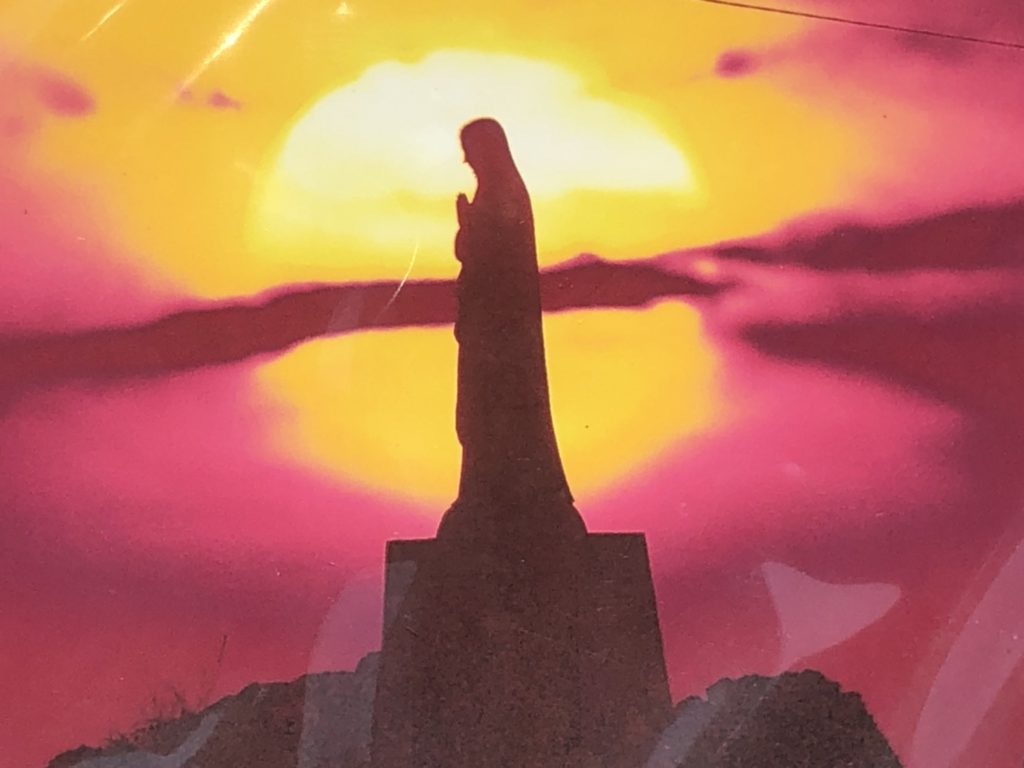

海上マリア像を見に行きましょう〜

見たかったなあ〜

1974年に建てられ、天草夕日八景に選ばれています。

大江の町まで戻ってきました。

今日は貸切ですね。

お食事処の裏手が巡礼の道になってるんだって‼️

おまけ。。。ガルニエ神父は、巡礼の道を通る時、大江八幡神社の鳥居の前で一礼して大江教会に向かったそうです。

除幕式など重要な行事の前には不思議と雨が降るそうです。どうして❓

こたえ。。。昔は、立ちションなど平気でしていた時代もあり、「土地を清める、雨で洗い流す」ということなのでしょう。行事の前日、10回のうち9回雨が降りました(宿のご主人談)

境内では、除幕式の行事が始まってます。

ふと足元を見ると、

島原のケーブルテレビの取材の方々も来られてます。

もう一度鳥居をくぐろうと鳥居に向かっていたら、ケーブルテレビの方が「鳥居をくぐるところを撮影させてください」と。。。

鳥居の下で、記念写真を撮ってもらいました😊

熊本に帰る途中、三角(みすみ)に立ち寄ることにしました。

きれいだなあ~🌼

三角へは、いくつかの橋を渡っていきます。

私も子供の頃、来たことがあるなあー

どうしてだご石って呼ぶの?

こたえ。。。 「だご」とは「だんご」のことで、遠方から丸い形に見えるので、この名前になったようです。 間近で見ると恐竜の顔のようにも見えるそうです。

見えてるトンネルは、「知十(ちじゆう)トンネル」

三角西港に到着❣️

三角西港ってどんな場所なの?

こたえ。。。オランダ人水理工師ムルドルの設計と、日本人石工の技術が融合した港湾都市として1887年に開港しました。特に、三池炭鉱の石炭を輸出した港として世界遺産に登録されました。

明治三大築港(ちくこう)の一つです。

他の二つはどこにあるの?

こたえ。。。東北は仙台湾(石巻湾)の野蒜築港(のびるちくこう)、北陸は北前船の寄港地・三国港です。

どんな水路なの?

こたえ。。。山裾から海岸へと流出する石造りの水路です。底も側面も石で造られています。

三角西港を貫通するものと市街を取り巻く環濠の2種類あり総延長は1130mあります。

ゆっくり時間を取ることができません。熊本駅に戻りましょう〜

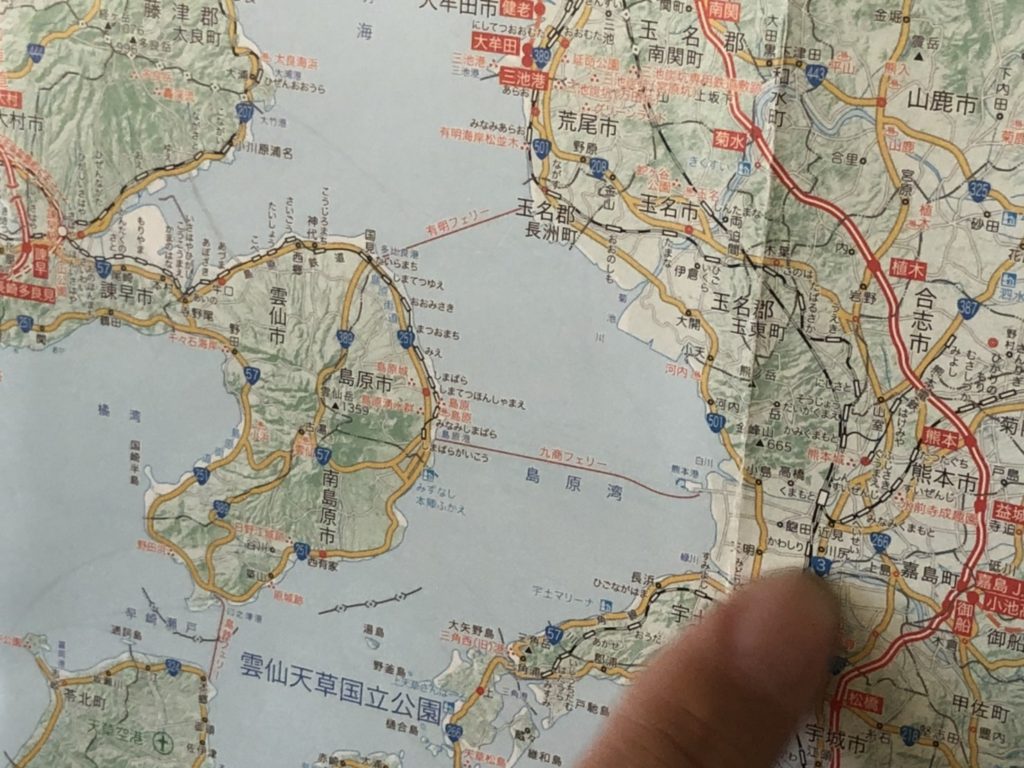

熊本駅でレンタカーを返却して、駅前から九商フェリーの無料シャトルバスに乗り熊本港へ。

フェリーの出発時間と連動した無料バスはありがたい😻

シルバー色の九商フェリーのシャトルバス🚌お世話になりました。

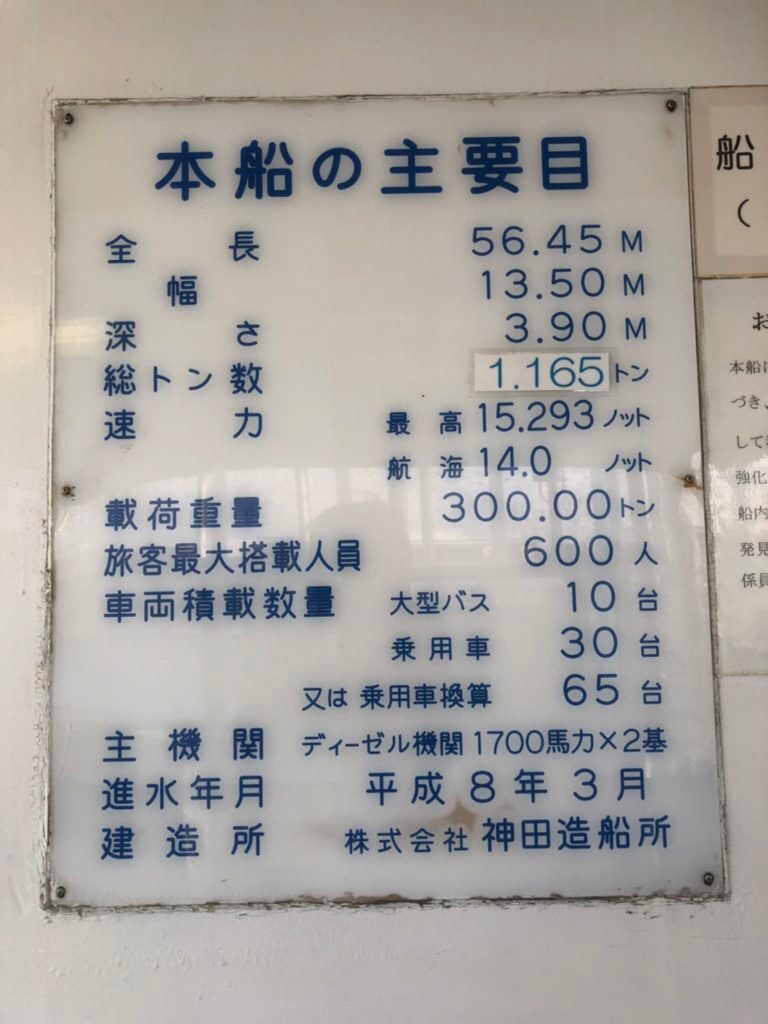

専用通路を通ってフェリーに乗船します。

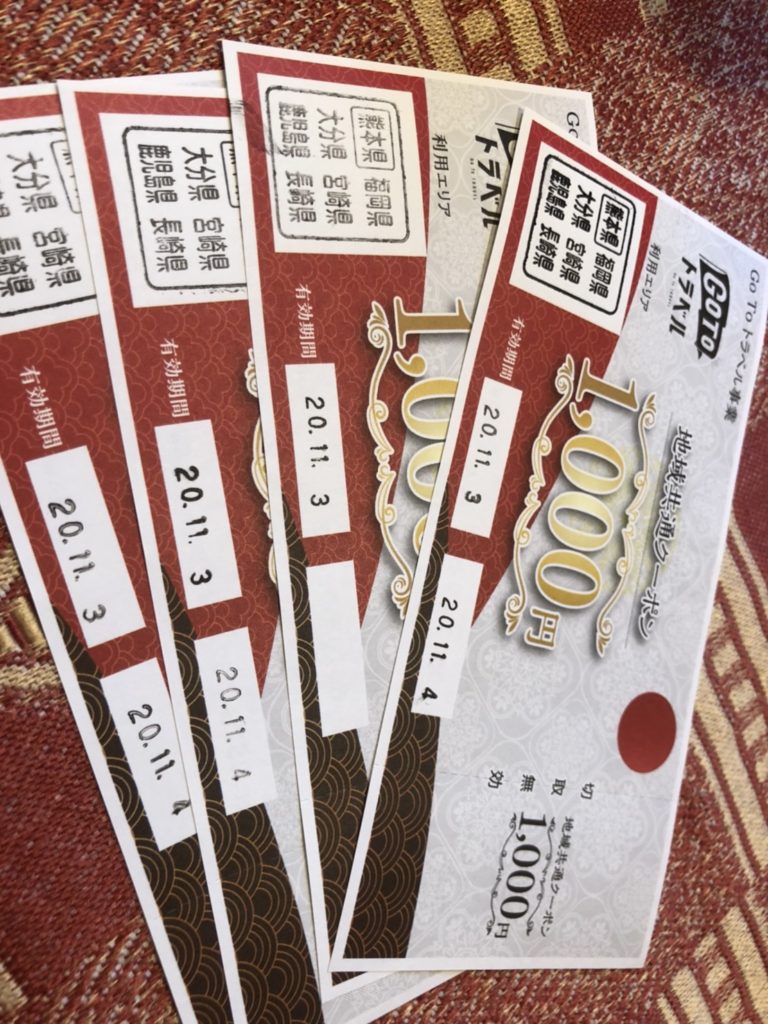

船内で乗船券とグリーン席券を購入します。(地域振興券も使たので、奮発してグリーン席にしました。)

前方の席は、2人貸切です💕

やっと波が穏やかになる🙂

「夕日時刻のフェリーに乗ってえかったね」

ホテルに連絡を入れ、予定のバスで行きますと伝えたところ、バス停まで迎えにきてくれるとのこと。良かった❗️

2008年3月31日までは、原城の先、加津佐駅まで島原鉄道が走っていたんです。私の古いガイドには書いてありますもん。

30分バスに揺られている間に、あたりは真っ暗になりました。

原城のバス停まで、ホテルの方が迎えに来てくれて、本当に助かりました。

バス停からホテルまでは、街灯もない道だったので、歩くのはちょっと大変でした。。。

フロントの方が、数日前から自宅に「バス停まで迎えに行きますよ」と連絡を入れてくださっていたとのこと。

携帯番号をお知らせしていなくてごめんなさい😞

お風呂に入って晩御飯を頂きます♪

部屋に戻ったら、布団がひいてありました。散らしていた荷物が隅に置いてありました😟

主人はせんべい布団が大好き。「1番これがいい」と。。。

おやすみなさい🌙