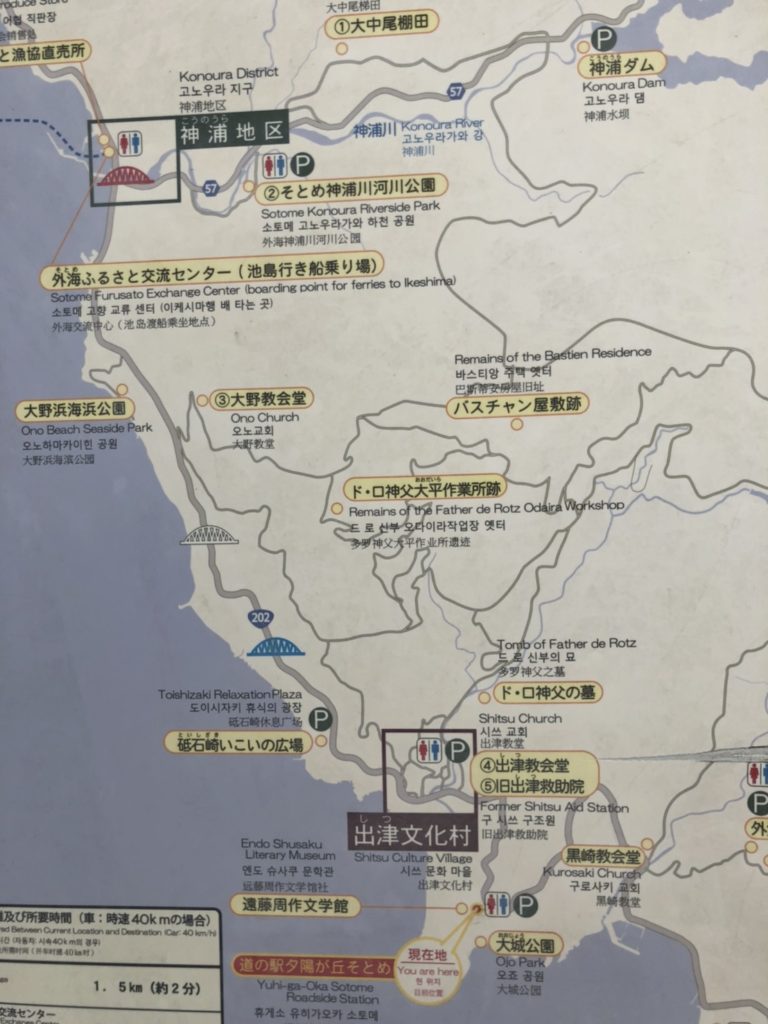

11/6(金)泊6→熊本駅8時レンタカー→大野教会(予約9時から9時30分)→出津教会堂(しつきょうかいどう 予約10時30分から11時)→14時熊本駅14時31分→15時07分諫早15時10分送迎車→16時10分雲仙観光ホテル泊7

行ってみたかった世界遺産の2つの教会⛪️楽しみー

レンタカーを借りて大野教会に向けて出発〜

なんの教会かな❓

こたえ。。。黒崎教会です

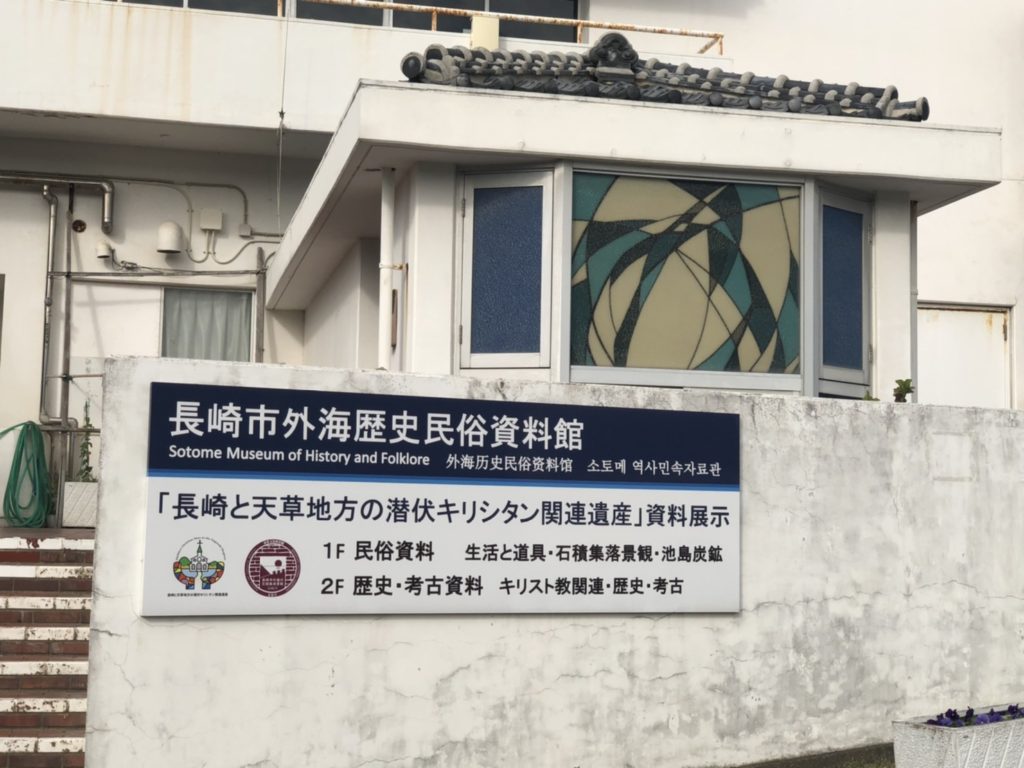

池島炭坑ツアーもありますが、台風10号の影響で施設への被害が発生しており、2020年12月末までツアーは中止になっています。

アップしてみてみよう〜

大野教会にナビを入れたのに出津教会に着いてしまいました。

予約先に連絡入れたら、先に出津教会見学してから、大野教会でいいですよと。。。良かった😊

先客あり、観光バス一台🚌

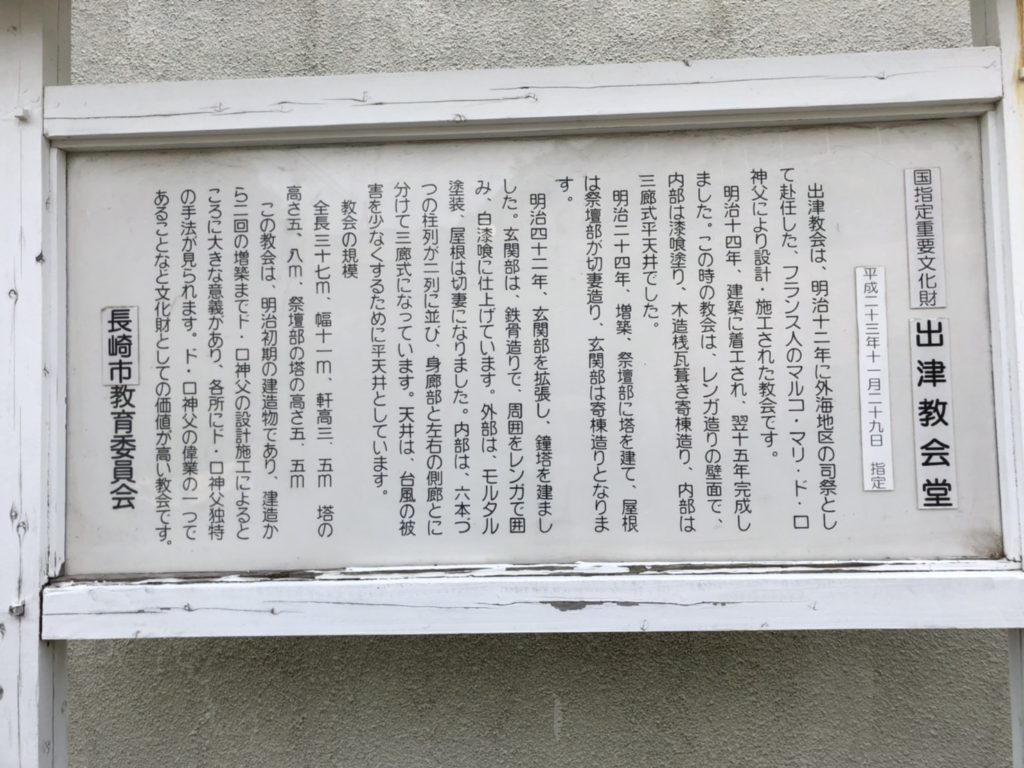

どうして平家なの❓

こたえ。。。強風の被害を避けるために、屋根を低くした造りになっています。

こたえ。。。火災除けの意味があるそうです。

誰が教会を建てたの?

こたえ。。。1879年にド・ロ神父が出津に赴任し、信者と力をあわせ1882年に出津教会を完成させました。

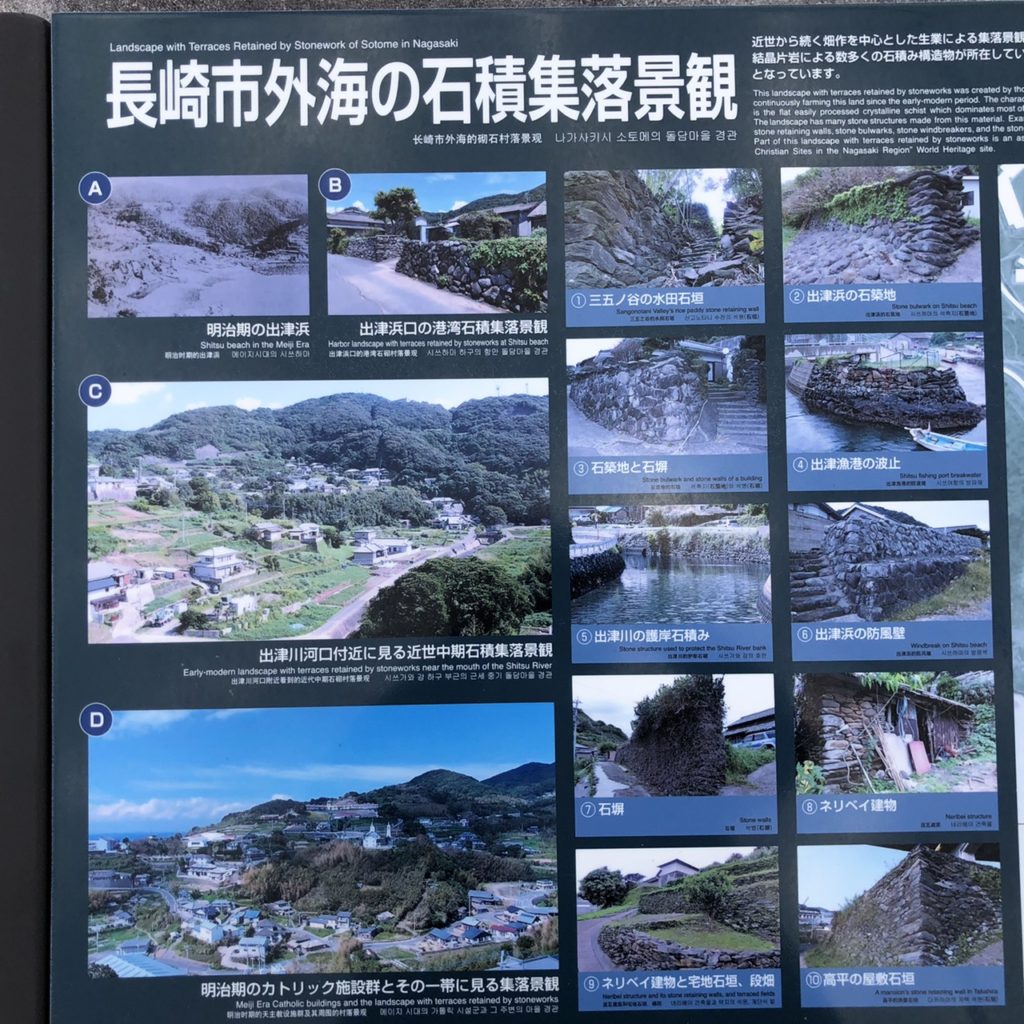

車で移動して、長崎市外海歴史民族資料館に行ってみましょう〜

ここにも先ほどのツアーの人たちがやってきました。賑やかだなあ。

資料館のチケットで、ドロ神父記念館も見学できるそうです。

歩いて行ってみましょうー

ドロ神父記念館に到着‼️

記念館は何の建物だったの?

こたえ。。。明治18年にドロ神父が建てたいわし網工場でした。

入り口を入ってすぐにオルガンがあります。

こたえ。。。明治18年から昭和42年までこの場所が託児所、保育園として使われていた時に、このオルガンを使って、みんなで歌を歌っていたそうです。

電車に乗ってぐっとバイバイ♫

♫カラスがかあかあ泣いてます、スズメもちゅんちゅん泣いてます、障子を開けたら、おはようとさあさ行きましょう愛児園♫

と、こちらの保育園を卒園された記念館の方が歌ってくれました😁

こたえ。。。上でいわし網を編んで、絡まないよう下に垂らしていたそうです。網のつなぎ目は目立たなくするため、柿渋で染められています。

地下は、その後、保育園の男の子の遊び場にもなったそうです。

いつ記念館になったの❓

こたえ。。。昭和42年(1967)に県指定文化財になり、翌年にド・ロ神父記念館として開館しました。

ユーモアがあり、みんなの人気者だったそうです。

斜め向かいの旧出津救助院に入ります。

シスターが建物の説明をしてくれます。

入り口の建物はなあに?

こたえ。。。製粉工場でした。

出津救助院は何をする場所だったの?

こたえ。。。ド・ロ神父が女性の自立支援のための作業場として1883(明治16)年

に建て、織物、縫物、素麺などの食品加工などをおこなった施設です。外海の人たちを貧しさから自立の道で救おうと尽力しました。

「ドロ塀」も見どころの一つです。どんな塀なの?

こたえ。。。赤砂土と石灰と近くで産出される自然石(玄武石)を混ぜで作った丈夫な塀です。外海からの強い雨風にも耐えます。赤土が接着剤の役目を果たしています。ドロ神父が考案しました。

建物の中、授産場は、もう1人のシスターが出てこられ、案内してくれます。

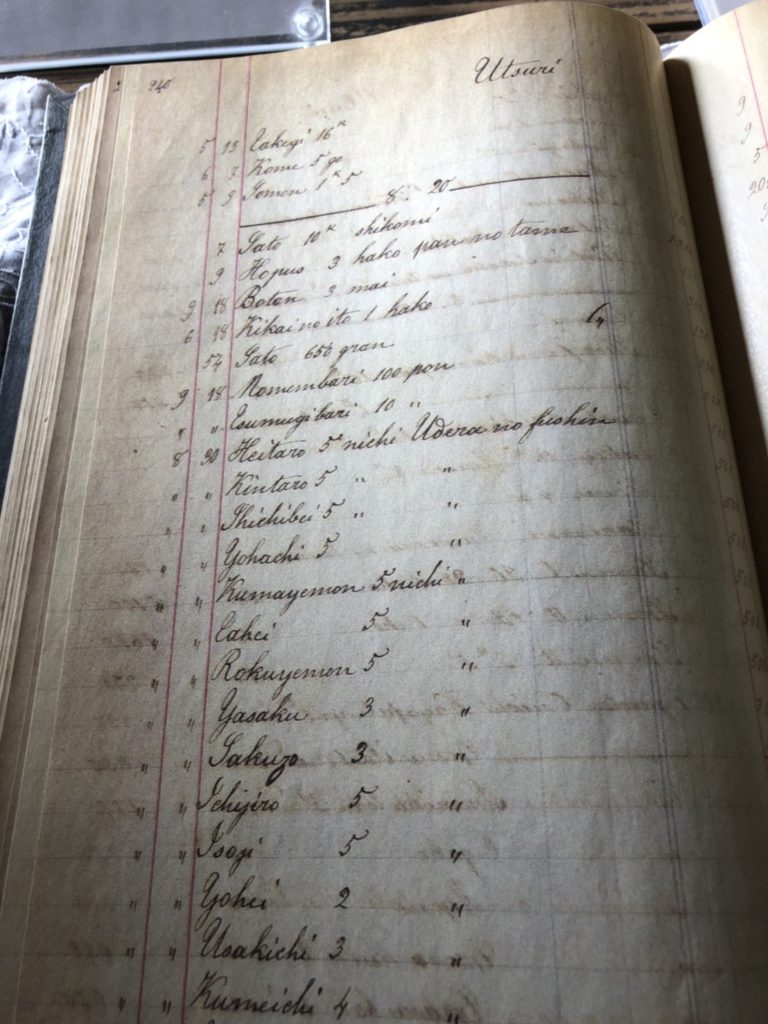

こたえ。。。ローマ字で食事の人数や食材の数、その日の作業の内容、仕入れや販売の内容など、詳細な記録されています。

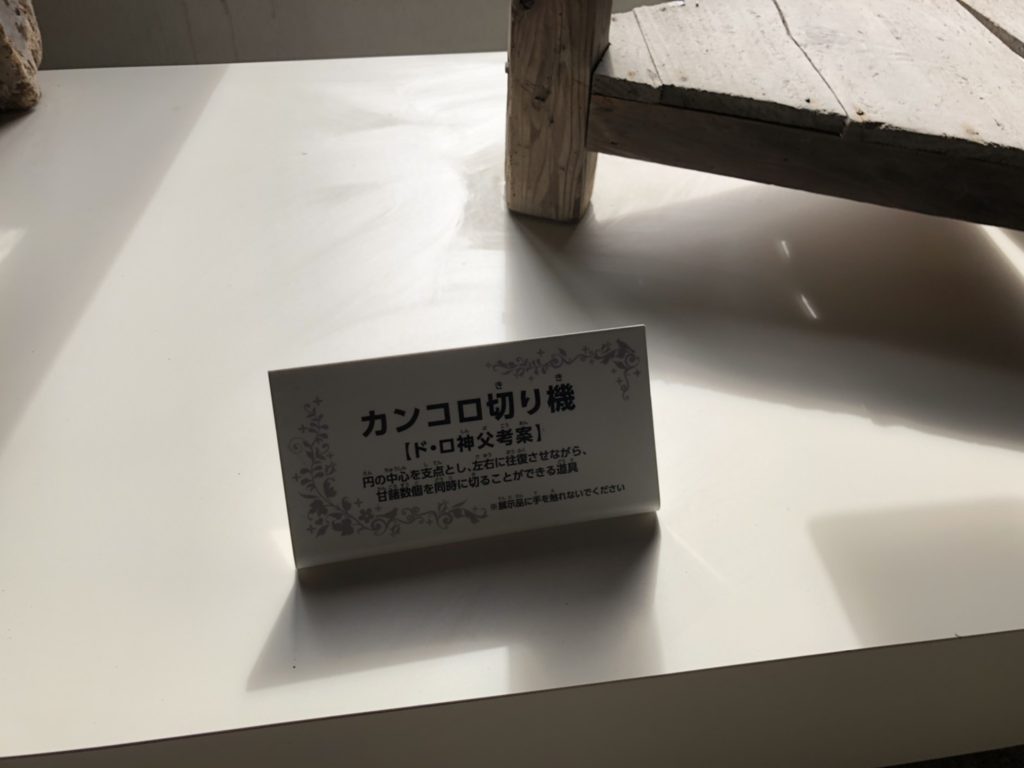

こたえ。。。円を中心に支点とし、左右に往復させながらカンコロ数個を同時に切ることができます。ドロ神父考案😳

かんころってなあに?

こたえ。。。干し芋のようなもので、毎日食べていたそうです。

おまけ。。。「とがさえなければかんころよろし かすりも絹も着たることなし 世のためよろこべ 世のためなり」→『かんころ(サツマイモの切り干し)のような食べ物を食べ、粗末な着物を着る暮らしであっても心さえよかったら幸せと喜びなさい』とドロ神父の言葉

こちらがドロ神父さん

こたえ。。。130年前、フランス革命終わった後、貴族ではありましたが、両親に自分の力で生きるようにと育てられました。

フランスで建築家、産業、医学の勉強をしました。

25歳の時神父になり、死も覚悟し明治元年に来日する時、ドロ神父のお母さんは、息子とはもう会えないと分かっていたのか、現在の額で遺産10億息子に渡したそうです。

ドロ神父は、その後一度も故郷に戻りませんでした。

貧困生活をしていたこの地に、どうして立派な教会、高価なオルガンがあるのか、やっと理解できました。

ドロ神父が外海に派遣されたのはいつ頃なの?

こたえ。。。明治12年、ドロ神父39歳の時です。

ド・ロ神父は、「外海の人々を貧しい生活から救いたい」「海難事故や病気で一 家の働き手である夫や息子を失った妻や母、仕事のない娘に働く場を」と願い、私財を投げ売り施設を建てたのです。

何人くらいがここで暮らしていたの?

こたえ。。14歳からの女性、50人位が暮らしていました。

本当の目的は?

こたえ。。。一般教育とキリスト教教育、花嫁学校、としての役割もありました。

「自立して生きる力」を大切にした村作り、

「教育が人をつくる」との教えに基づき、ドロ神父の両親の教えが受け継がれたのですね。

コンニャク煉瓦を使っています。

コンニャク煉瓦ってなあに❓

こたえ。。。コンニャク煉瓦とは、明治維新前後の一時期に長崎で生産された煉瓦のことです。

特徴は❓

こたえ。。。現在の普通煉瓦に比べて薄く長い扁平な形で、コンニャクに良く似ていたことから名前が付けられました。厚みを薄くしたのは当時、焼成温度が高くできなかったためであると言われています。

大きな時計😧

この楽器はなあに?

崎津教会のオルガンもフランス:デュモン社製でしたね。

鍵盤一つ押すだけで和音になる仕組みがあるよ^ ^

丸い石は、風車につかわれていたそうです。

ここで作られたパスタ大浦に運ばれ、異国の人たちに喜ばれました。

丘の方を見ると、

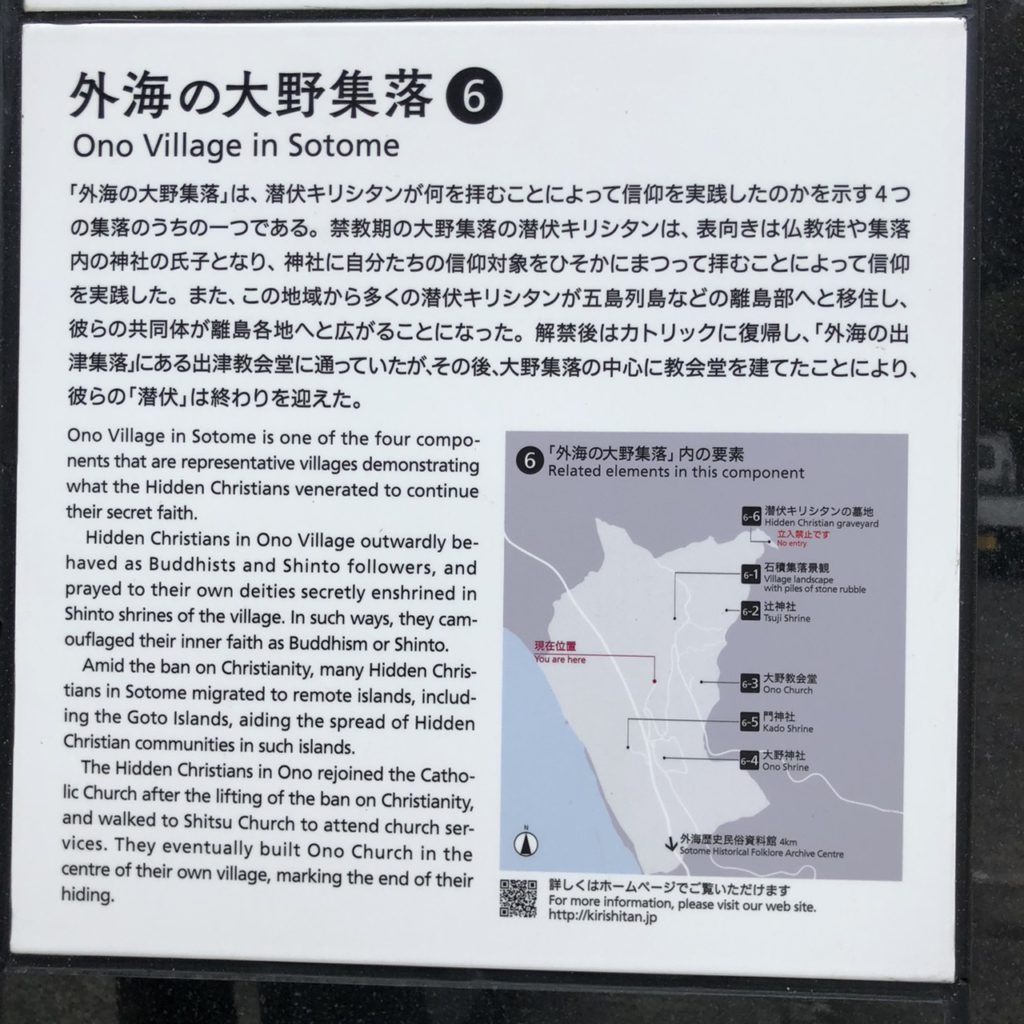

大野教会を見学するには、事前の予約が必要です。

大野教会に向かいましょう〜

大野教会ってどんな教会なの?

こたえ。。。マリア像が見つめる石造りの小さな教会です。

いつ造られたの?

こたえ。。。明治26年大野地区の26戸の信者のためにドロ神父が建てました。

ドロ壁の工法で造られています。

素朴な石造の建物ですが、雨風にも負けず丈夫です。

壁は玄武岩の石を薄くして仕上げてあり、壁の厚みは40センチくらいあります。

行ってみよう〜

こたえ。。。「春夏冬」で「秋」だけないので「あきない」です。ちなみに、飲食店などの看板に「春夏冬中」と書いて「商い中」という意味になります笑

地元の方の先客あり、「どうぞ、私たちはいつでも来れるから」と窓側を空けてくれました😘

シャキシャキサラダもパスタもピザもどれも美味しくて満足💕

帰り道、黒崎教会に寄り道しましょう〜

どんな教会なの?

こたえ。。。1897年にド・ロ神父の指導で敷地が造成され、1899年から建設計画が進行、1920年に完成しました。

遠藤周作の小説『沈黙』の舞台になりました。

そろそろ帰らなきゃ‼️

車を返却して長崎駅へ。

佐世保行きに諫早まで乗車します。

諫早駅から送迎車にて、ホテルへ

楽チン^ ^

天気は下り坂、雨が今にも落ちてきそうです😣

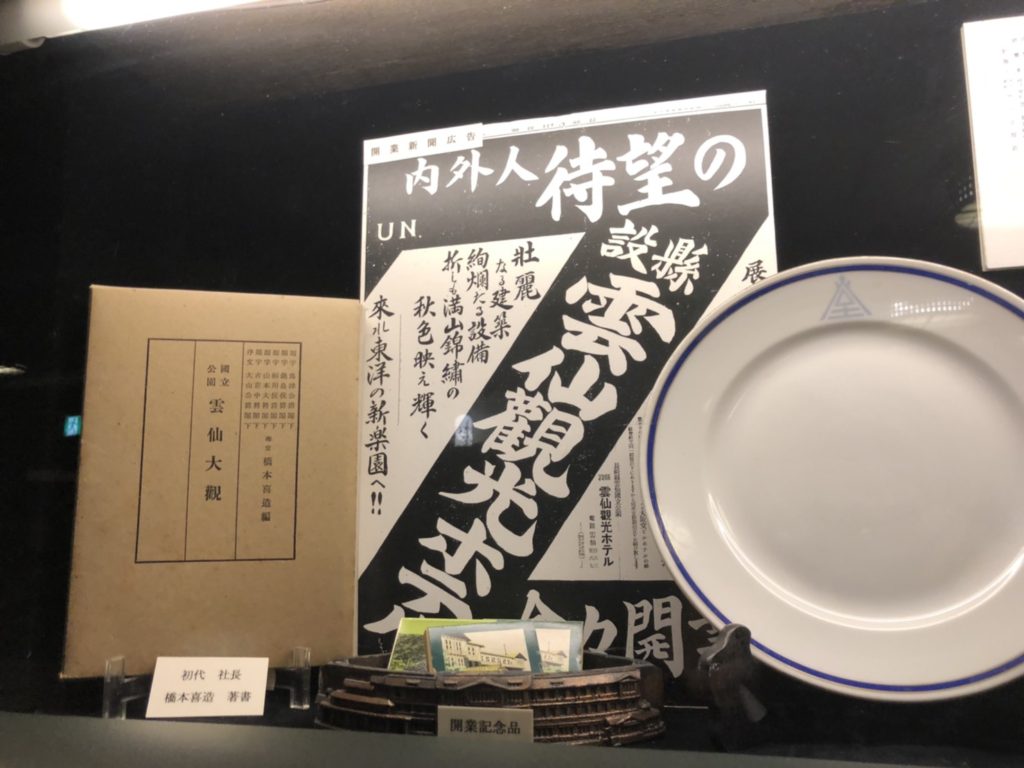

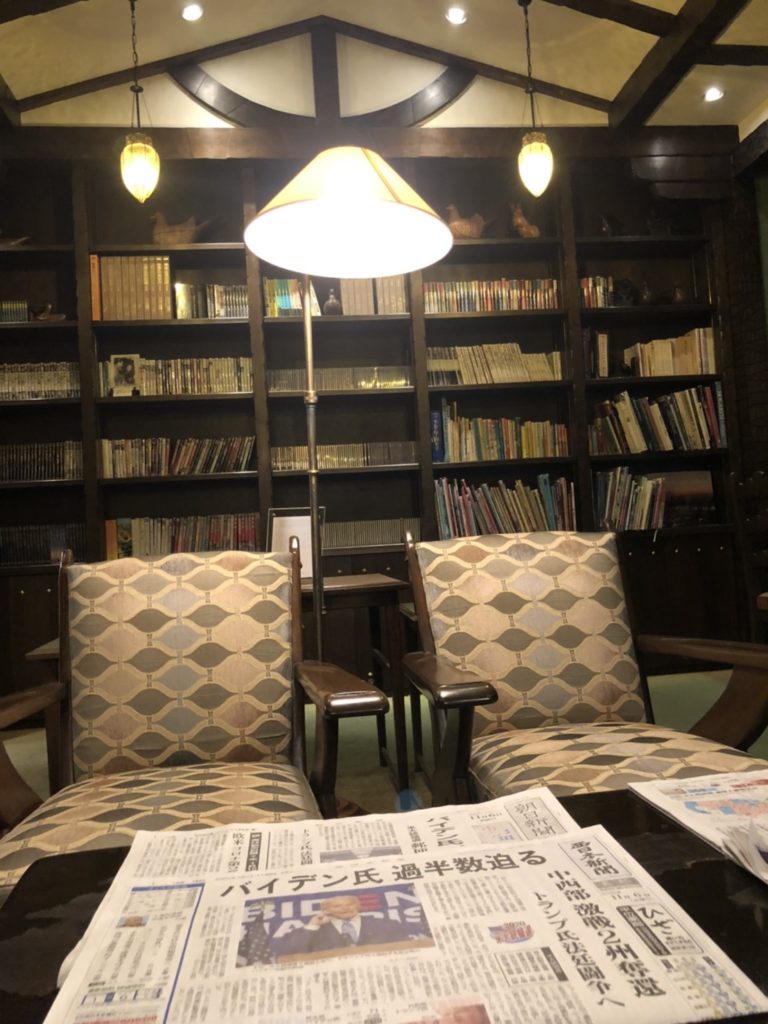

チェクインの手続きを待つ間にキョロキョロ👀

部屋に入ります🤗

食事の時間までお散歩に行ってみましょう〜

少し高めの位置にドアノブがあります。

当時のものなのかな?

こたえ。。。1890年創業、最新の欧米の建具金物を輸入していた堀商店のものを使用しています。

平家の部分がダイニングです。

観光案内情報集めに観光案内所へ。

雲仙温泉の地図をもらい、見どころをチェック。

こたえ。。。ツクシテンツキ→分布域は狭く,温泉噴気孔付近だけに生育します。

どうして十字架があるの?

こたえ。。。雲仙地獄では1627年、武士のパウロ内堀作右衛門ら26人がたぎる湯に投げ込まれ殉教。それから、7年間で合わせて33人が殉教しました。

殉教の意味は❓

こたえ。。。自ら自分の信仰する宗教のために命をお落とすことです。

温泉地だと思っていたこの地で、キリシタン弾圧の爪痕が残されていたのですね。

金箔のお釈迦様に会いに満明寺へ。

階段の先が、ダイニングの入り口です。

美味しいご飯だったのに、写真を撮るのをわすれました☹️

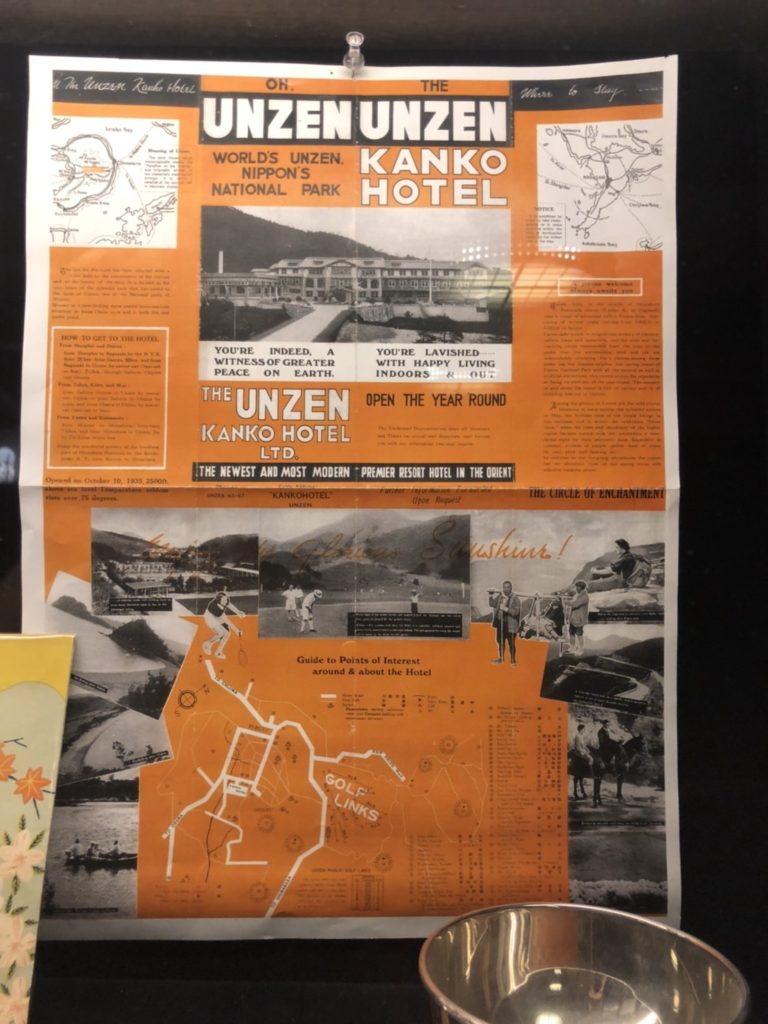

外国人向けの雲仙観光ホテルの案内。

こたえ。。。長崎と交流の深い辛亥革命指導者「孫文」から、初代オーナー橋本喜造に贈られました。

こたえ。。。紳士のたしなみの場である戦いの場だそうです。

2階の踊り場へ

大浴場は、コロナ対策で入浴時間が決められています。

お風呂に入ってゆっくり部屋で過ごしましよー

また明日。。。