12/25(金)

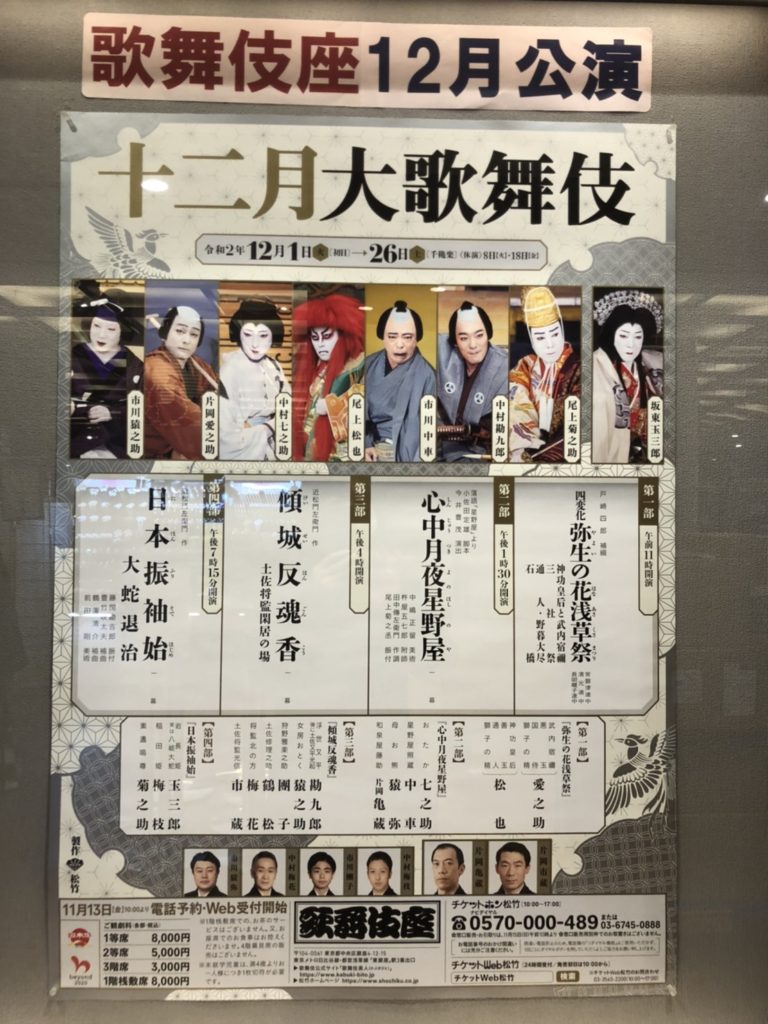

自分のクリスマスプレゼント🎁に歌舞伎を観に行くことに決めていました。

帰りの電車は混みそうだったので、浅草に格安ホテルに宿泊します。

仕事を終えて歌舞伎座に直行〜

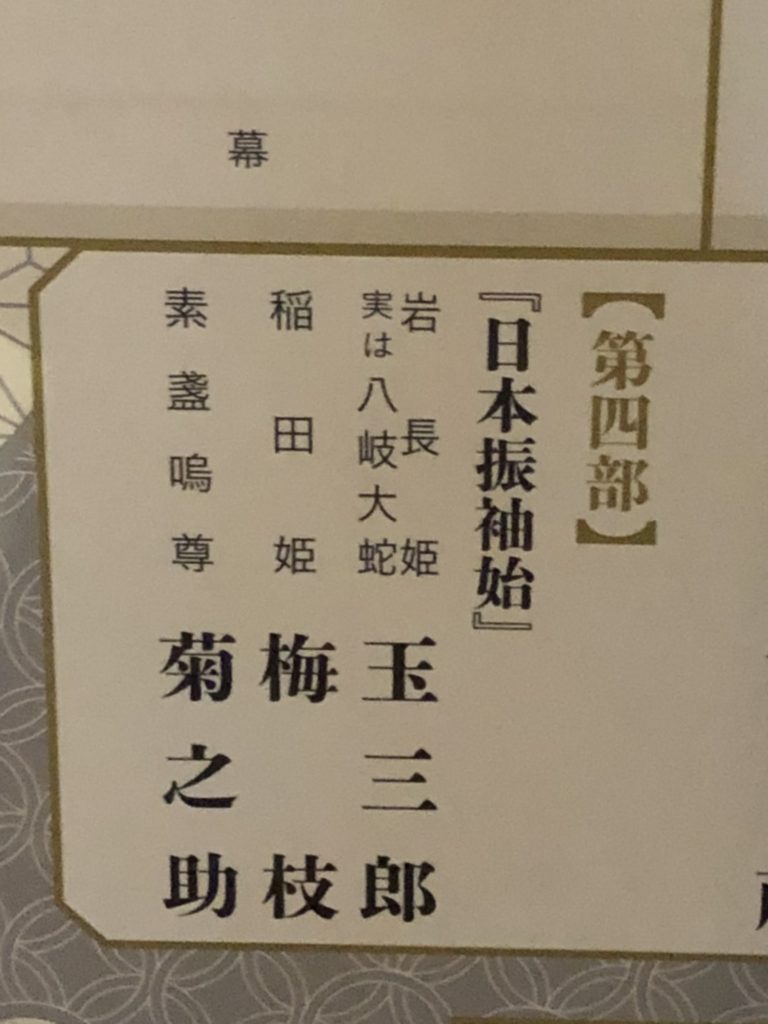

日本振袖始 ってどんなお話なの???

こたえ。。。原作は近松門左衛門の八岐大蛇(やまたのおろち)のお話です。

おまけ。。。 坂東玉三郎 は、新型コロナに感染した片岡幸太郎の濃厚接触者として初日から1週間、休演を余儀なくされ、9日から出演 だったそうです。

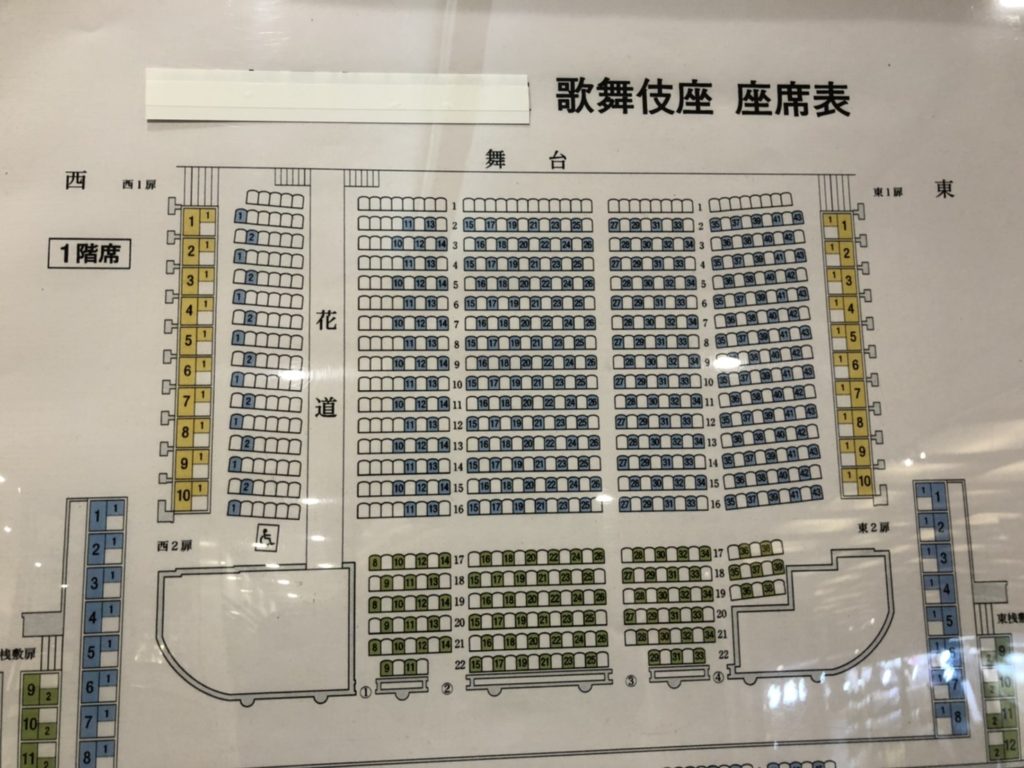

座席表はこちら👇

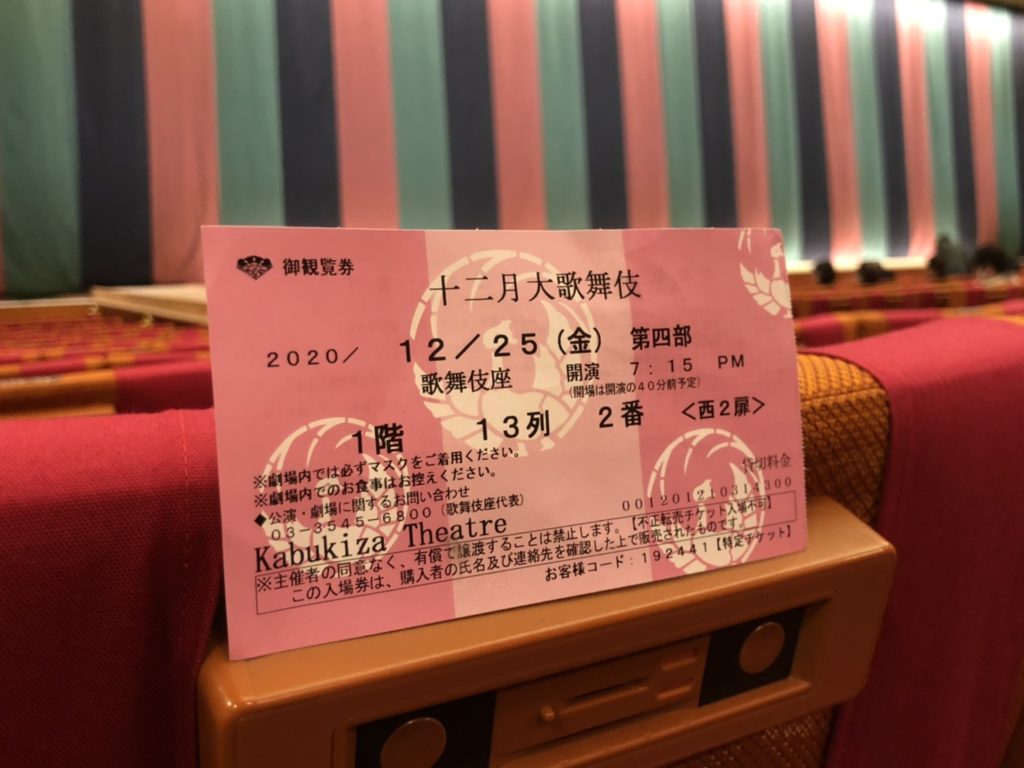

1回の13列こちらが今日の席です。

近くで見ると,八岐大蛇のメイクがゾオッとするほど怖かった😨

玉三郎は、線が細いイメージだったけれど、筋肉質で強そうで、手が大きな方でした。

酒の匂いに誘われ、八岐大蛇(やまたのおろち)としての本性をのぞかせる岩長姫は迫力がありました。

銀座駅まで歩いて、銀座線で浅草に向かいましょう~

どこのお店かしら???

木村屋あんパンのお店でした。 。。

ブランドショップが軒を連ねています。

ショップでお買い物の予定はないけれど、どんな飾りつけなのか興味津々(^^)

浅草に到着~

世界的に拡がる新型コロナウイルス感染症に、「世界が一丸となって立ち向かい、みんなで打ち勝とう」という思いを込めて、 地球をイメージした青色の特別ライティングを点灯しています。

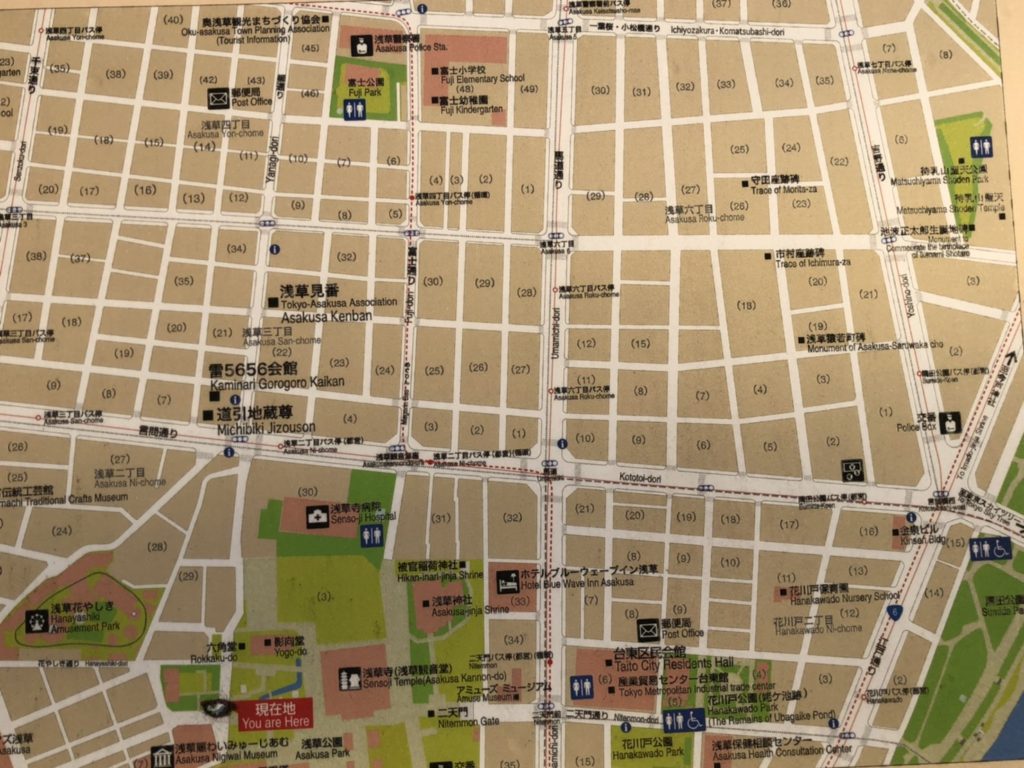

二天門をくぐり、浅草のスーパーホテルへ

ホテルの近くには、コンビニが見当たらない。。。

おなかが音を立てていますが、おやすみなさい(-.-)

12/26(土)

6時半から待ちに待った朝食~(^^♪

朝散歩をして、早めに家に帰りましょう~

こたえ。。。被官稲荷神社(ひかんいなりじんじゃ)です。

どうしてここに神社が建てられたの?

こたえ。。。 安政元年(1854年)、新門辰五郎の妻が重病で床に伏したとき、山城(現、京都府南部)の伏見稲荷神社に祈願したところ、その効果あって病気は全快しました。そして、同二年、町の人がお礼の意味も込め、伏見稲荷神社から祭神御分身を当地に勧請(かんじょう)しました。

勧請(かんじょう)→ 神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること でしたね。

稲荷神社の御祭神は なあに?

こたえ。。。 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ) です。

どんな神様なの?

こたえ。。。 『宇迦』とは食(うけ)の意味であり、食料をつかさどり、稲の成育を守る神様です。稲荷とは稲成り(いねなり)、つまり稲が成育することを意味していると言われています。 (浅草神社ホームページより)

どうして狐が稲荷神社の使いとされたの??

こたえ。。。 御祭神の別名である御饌津神(みけつかみ)のその文字に、狐(ケツネ=キツネの古語)を使い、三狐神(みけつかみ)と記したため、あるいは秋の収穫の際、黄金に実った稲穂を稲荷神社にお供えすると、垂れ下がった稲穂が狐のしっぽに見えるため、などと様々な説があるそうです。

(浅草神社ホームページより)

浅草寺の中に入り、お参り。

川端龍子(かわばたりゅうし)筆「龍の図」

川端 龍子lつてどんな人?

こたえ。。。川端竜子(かわばた りゅうし、1885年〈明治18年〉6月6日 – 1966年〈昭和41年〉4月10日)は、戦前の日本画家です。

堂本印象筆「天人散華の図」

堂本印象 ってどんな人?

こたえ。。。堂本 印象(どうもと いんしょう、1891年12月25日 – 1975年9月5日)は京都市生れの日本画家 もです。京都に、京都府立堂本印象美術館があります。

どうして、伊藤園の提灯なの?

こたえ。。。浅草寺と伊藤園は関係が深く、実は境内に設置されている自販機は全て伊藤園。

しかも収益が境内の植樹に生かされる仕組みになっています。

「慈雲の泉」

雲に乗って何かを見つめる群衆を描いた 朝倉文夫 の慈彫刻作品 です。

大分市の彫刻通りに朝倉文丈の『みどりのかげ』っていう作品がありましたね。

こたえ。。。 浅草には、67の商店街があります。浅草なびで検索してみてね。

こたえ。。。 浅草観光の拠点となる施設で、土産物屋、食事処、ホールもあります。

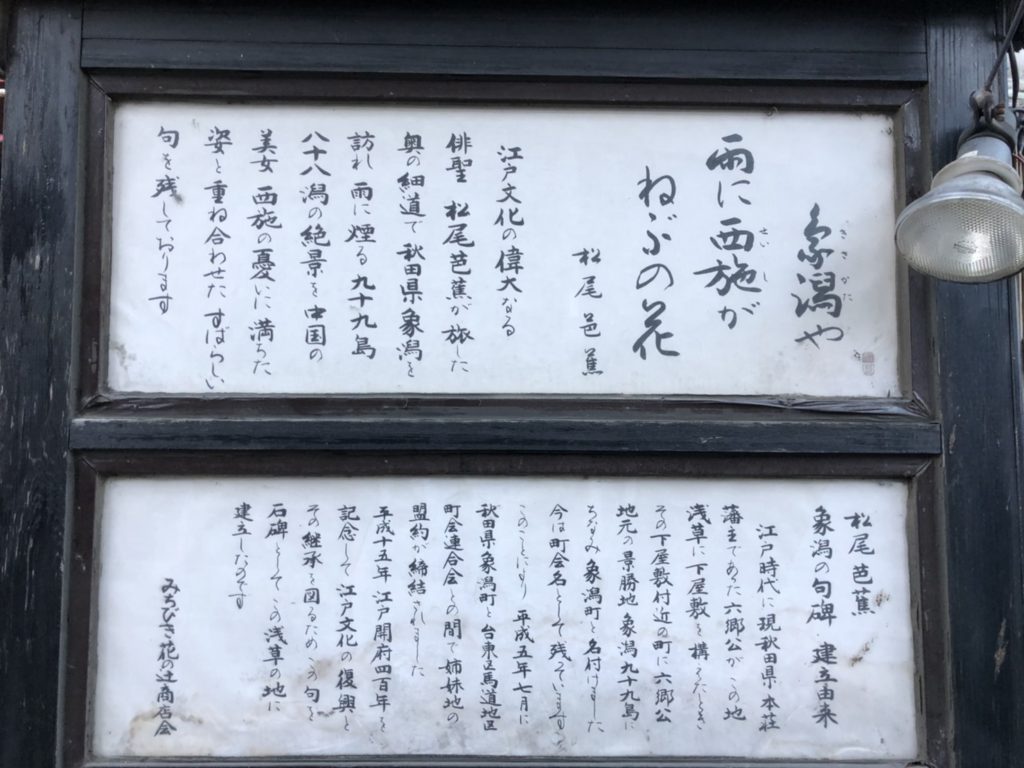

どんな商店街なの⁈

こたえ。。。通り沿いに料亭や芸者置屋が連なり、花街の優雅なたたずまいを色濃く残しながら、老舗のお店もたくさん点在して いる江戸情緒のある街です。俳句をあしらった街路灯や投句箱など散策をお楽しみください。2010年度緑と環境で、 国土交通大臣賞受賞(みちびき花の辻ホームページより)

小学校のすぐそばにも、富士山がありました。

「三網」ってなんだったっけ???

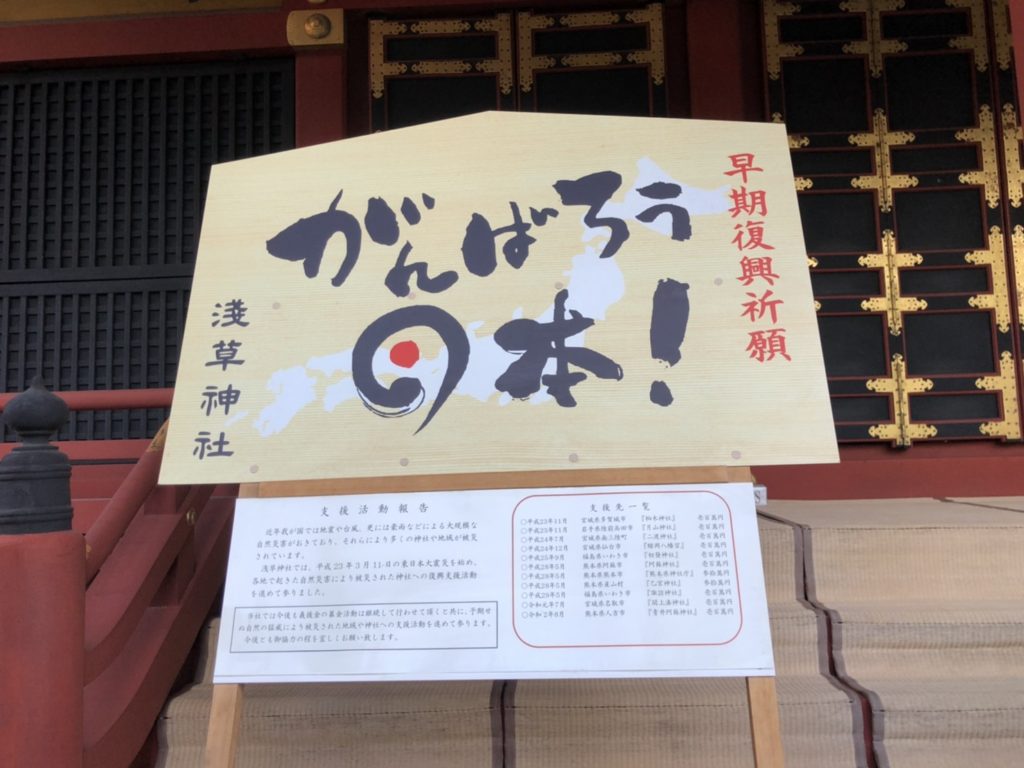

こたえ。。。 浅草神社の神紋 です。隅田川で漁師の兄弟が観音像を発見し、土地の有力者に持込み浅草寺が創建されました。貢献した三人を祀る浅草神社の為、三枚の干網が並んでいます。 中央は有力者、右が兄、左が弟。

こたえ。。。 本殿より発見された棟札によると元禄年間(1688~1703)の創建と推察されています。(浅間神社ホームページより)

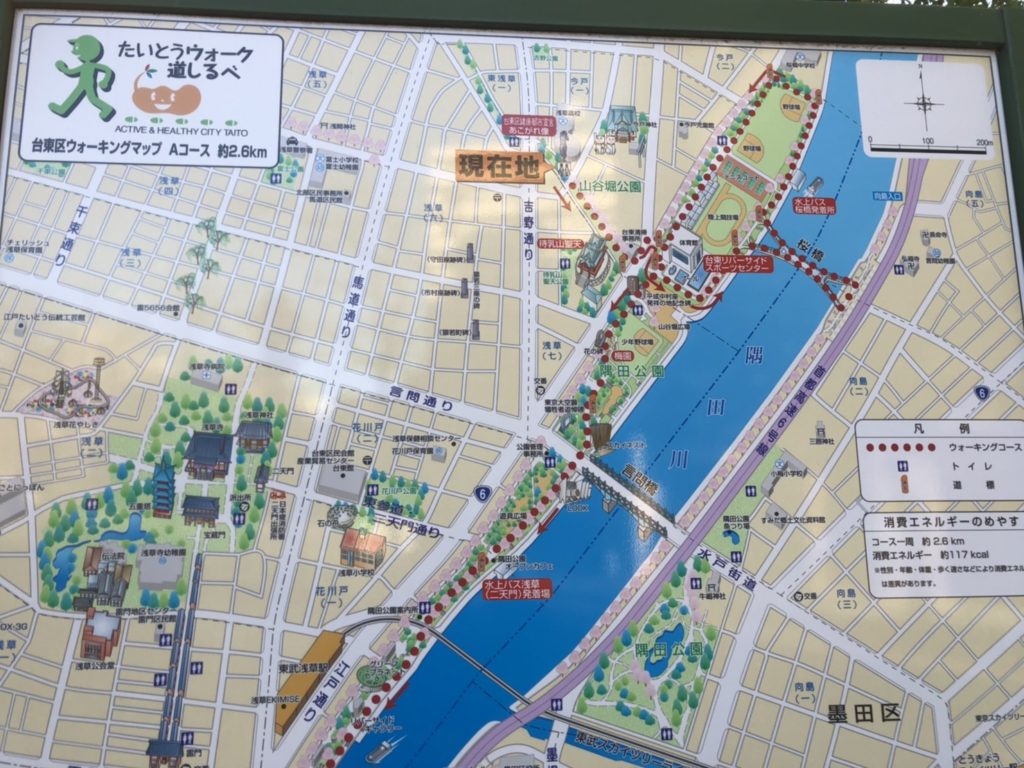

浅草駅に向かいましょう〜

歩いているだけで,ワクワクします😆

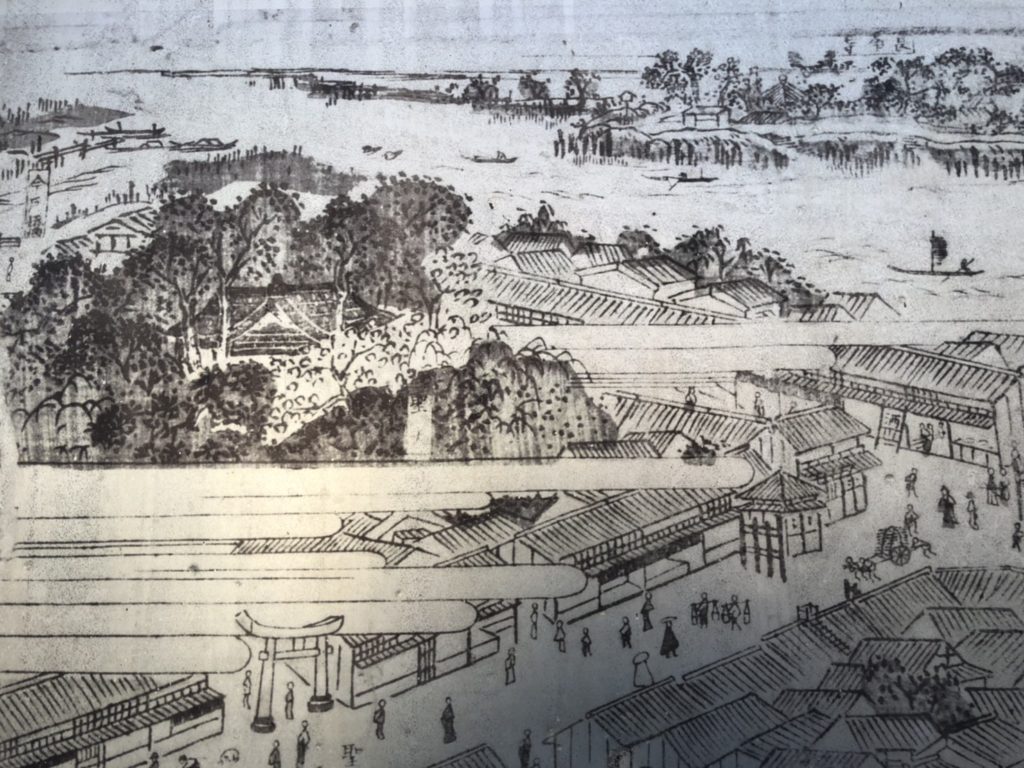

こたえ。。。この場所には。荒川の氾濫を防ぐための水路がありました。

現在は埋め立てられ公園になりました。

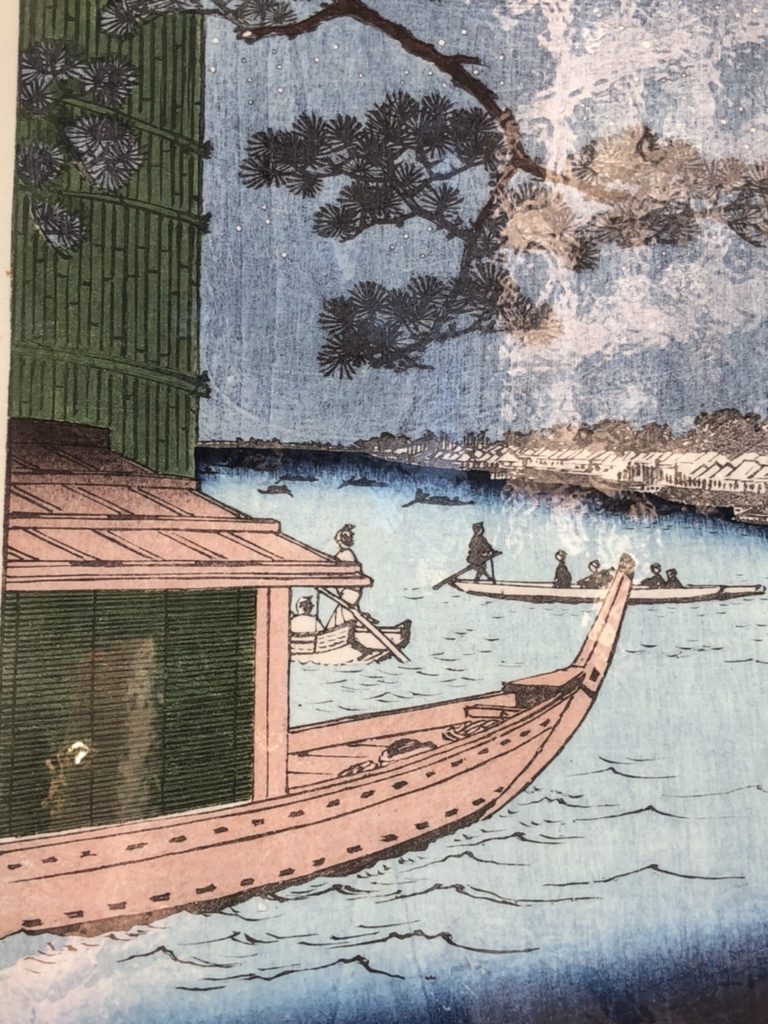

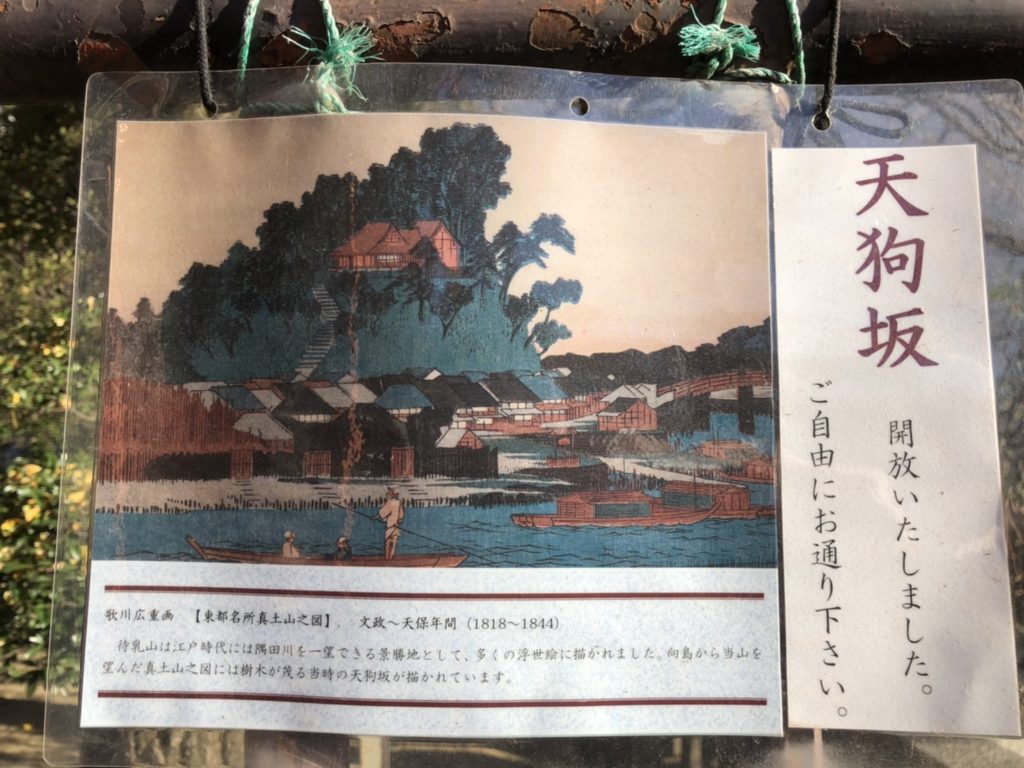

猪牙舟(ちょきぶね) ってなあに??

こたえ。。。 江戸時代、屋根のない舳先 (へさき) が猪の牙のようにとがった細長い形の小舟のことです。

こたえ。。。江戸市中の河川で使われ、特に、浅草山谷 ( さんや) にあった新吉原へ通う遊客に多く用いられました。

しばらく遊歩道を歩いていきます。

おまけ。。。 大根は清浄、淡白な味わいのある食物としてすべての人に好まれ、しかも体内の毒素を中和して消化を助けるはたらきがあるところから、聖天様の「おはたらき」をあらわすものとして尊ばれ、聖天様のご供養に欠かせないお供物とされています。

私たちはそのお下がり(おさがり)を頂くことによって、聖天様のお徳をそっくり頂戴し、身体と、心の健康を得ることが出来ます。

昭和49年(1974年)より、毎年正月七日に大根まつりを行い、元旦以来ご本尊様にお供えされた大根を、フロふきにし調理して、御神酒と共にご参詣の皆様に召し上がって頂きます。

待乳山聖天(まつちやましょうでん) ホームページより

なるほど。。。

こちらのほうが少し古いと教えていただきました。

お正月前でしたが、毘沙門天さまも拝観させていただきました。

(拝観期間 元旦から正月20日ごろまで)

生駒聖天と同じ、日本三大聖天の一つとされています。

そろそろ帰らなきゃあ

江戸時代、隅田川が氾濫したらどうなっていたんだろう???なんて心配になります。

甘いにおいが漂ってきました。。。。

餌やりおじさんがいました。

スズムシ等の観察地の看板がありました!

これから帰ったら、10時過ぎに家に着けそうです。

たっぷり遊んだので、これから大掃除頑張るぞお~

おしまい。