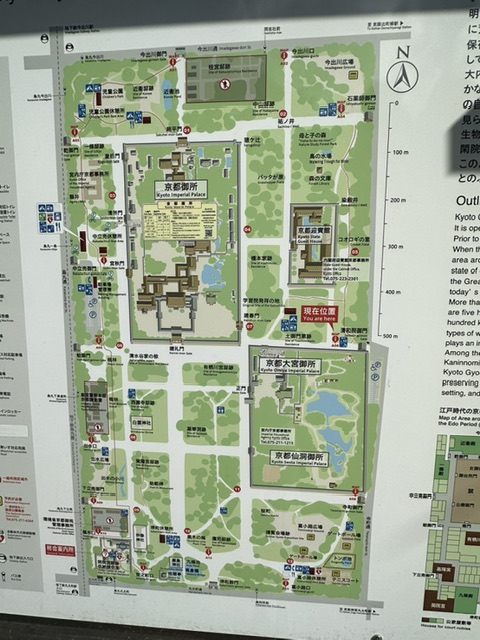

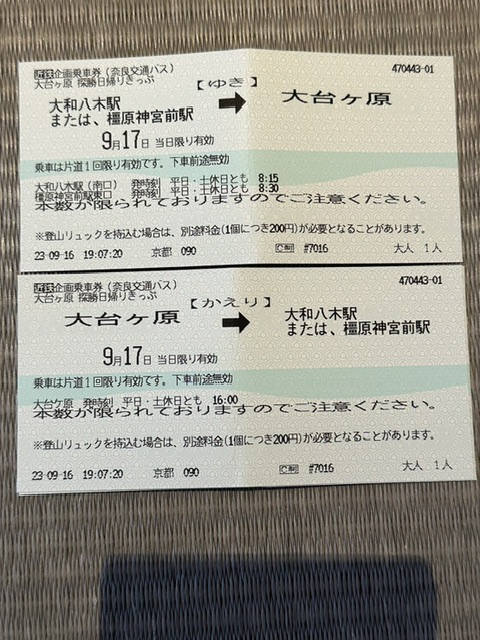

9/16(土) 泊1→京都駅7時8分→8時上賀茂神社8時29分→8時58分府立医大病院前→9時半時京都仙洞御所10時半→丸太町→四条→烏丸→桂11時59分→12時11分大山崎→大山崎山荘→山崎駅14時21分→14時35分京都駅15時→16時栂尾→高山寺→高雄18時01分→18時56分京都駅→泊2

左折時、「前のバス先、行かせてあげるんで、少しお待ちください」とアナウンスが流れる😸

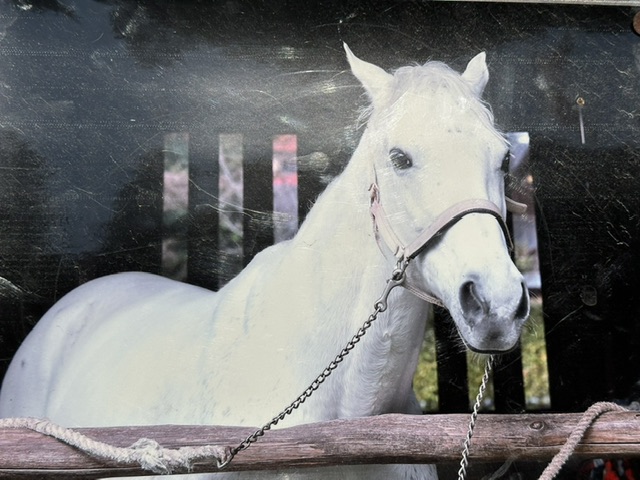

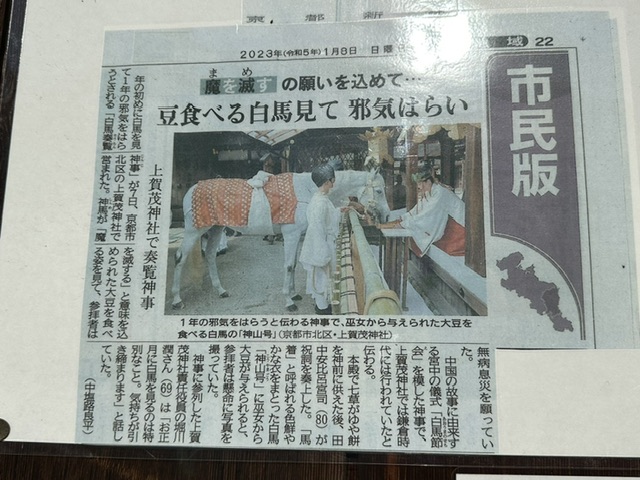

神馬(しんめ)は不在なので、

写真をパチリ🤳

何代目の神馬?

こたえ。。。2021年に代替わりして7代目です。

こたえ。。。細殿の前の二つの立砂(たてづな)は神が降臨した神山(こうやま)をかたどって円錐形になっています。

誰が通る橋なの?

こたえ。。。神事で神主が渡る際にのみ使われ、普段は注連縄が張られて一般人は通れないようになっています

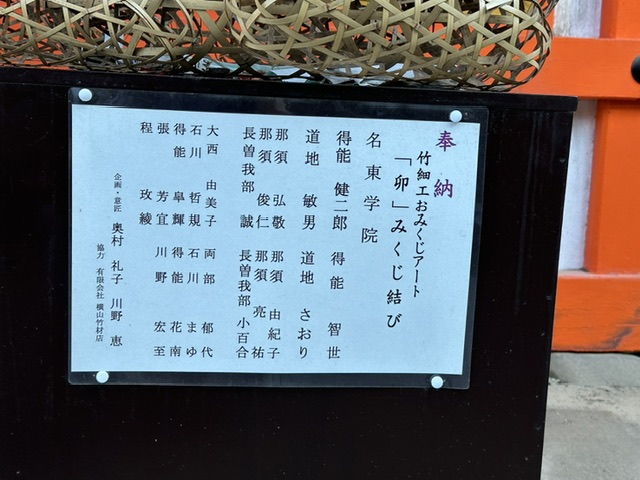

おみくじアートだって!

バス停に戻りましょう〜

「朝一番の参拝、なかなかよかったね〜」

『神馬堂』やきもち食べたかった💦

買えなくて、残念😢

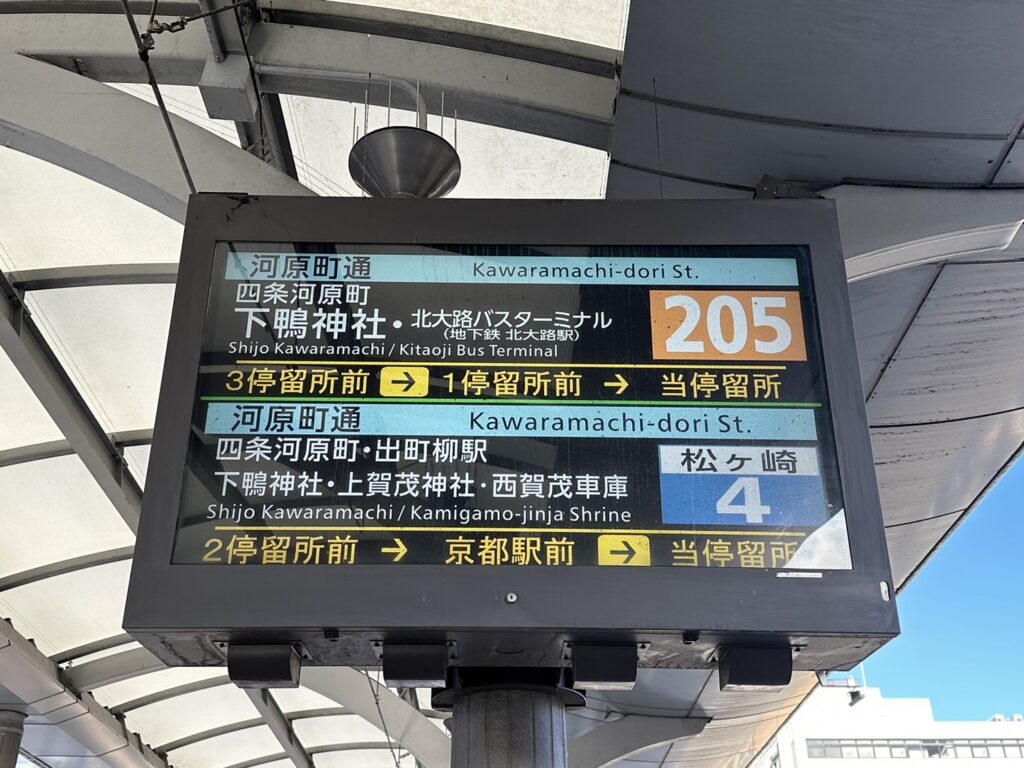

上賀茂神社からバスに乗り、

府立医大病院前でバスを降りる🚌

仙洞御所はどこかな⁈

着いた〜

『御車寄』(おくるまよせ)から見学がはじまりました。

『大宮御所』の庭園

こたえ。。。室内は、洋風になってるそうです。

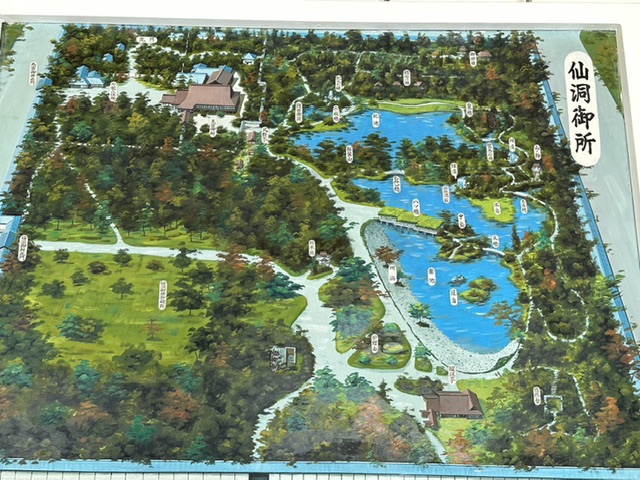

「仙洞御所」(せんとうごしょ)って何のために造営されたの?

こたえ。。。江戸時代初期に後水尾上皇の御所として造営された宮殿です。

庭園は誰が設計したの?

こたえ。。。小堀遠州や茶道石州流の祖・片桐石州、後水尾上皇本人が作庭に関わったとされてます。

後水尾(ごみずのお)上皇はほかに作庭したの?

こたえ。。。修学院離宮などあります。

こたえ。。。紀貫之邸宅跡の石碑です。

こたえ。。。英語表記では“Zigzag Bridge”笑

日本語では?

こたえ。。。『八ツ橋』→8つ角がある橋です。

こたえ。。。約12万個です。

“一升石”と呼ばれています。どうして?

こたえ。。。粒揃いの石を集めるのに、石一個につき米一升と交換したと言われているからです。

誰が集めさせたの?

こたえ。。。小田原藩主・大久保忠真です。

おまけ。。。小田原藩主・大久保家の庭園としては東京の『旧芝離宮恩賜庭園』も石にこだわった庭園として有名です。(庭園フォトギャラリーホームページより)

水戸光圀が献上したと言われる雪見灯籠です。

海面に黒いものが。。。

アメンボです😺

こたえ。。。織部の切支丹灯籠。地中に埋め込まれたあたりに、『マリア像』が彫られて竿の上部(中台の下)に膨らみを持たせ、十字形を表しているそうです。

お社なあに❓

こたえ。。。柿本人麻呂を祀っているお社『柿本社』です。仙洞御所の火災の守り神として建てたと言われています。

おまけ。。。「人麻呂(火止ろ、ヒトマル)」説あり🧐

こたえ。。。お茶室『又新亭(ゆうしんてい)』があります。

外腰掛ってなあに?

こたえ。。。茶事が始まる時の席入の前に亭主の迎えがあるまで待つ場所です。(茶道入門ホームページより)

水分補給しましょう〜

日陰を通って、丸太町駅まで歩くことにしましょう〜

「登ったねえ〜」と話す

京都三珍鳥居の一つに数えられているんだって!

前にも見たね😁

大通りに出ました!

行ってみよー

夜はお酒が飲めるんだね。

主人は焼きうどん

「おいしかったねえ」

阪急電車に乗り換えて、

歩きたいけど、この暑さでは歩く気力が湧かない💦

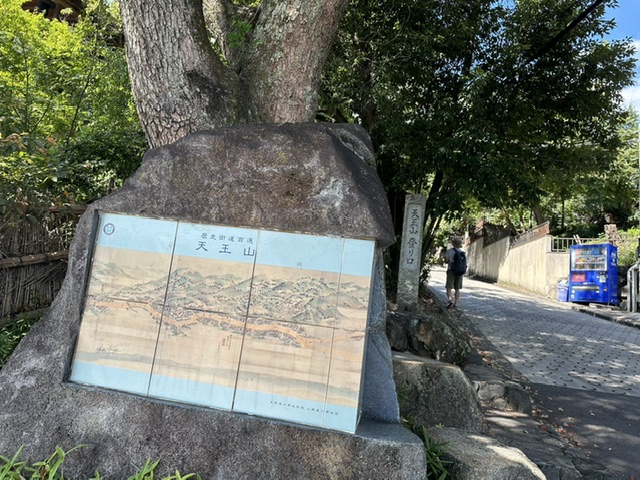

こたえ。。。天王山は豊臣秀吉の天下取りの物語の中でも、「天下分け目」の決戦場として広く知られており、現在では手軽なハイキングコースとして、観光シーズンには特に多くのハイカーのみなさんが訪れています。

大山崎町では、このハイキングコースを「秀吉の道」と名づけ、秀吉の天下取りの物語を解説する案内板を設置しました。 (大山崎町観光サイトホームページより)

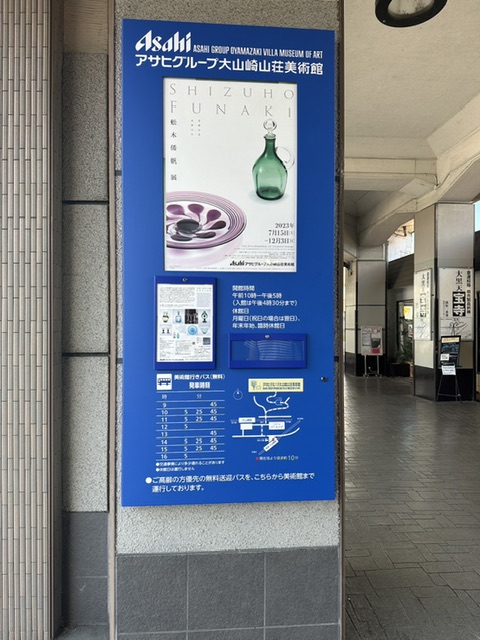

この建物は誰が建てたの⁈

こたえ。。。美術館本館である「大山崎山荘」は、もとは関西の実業家・加賀正太郎(かがしょうたろう1888-1954)の別荘として、大正から昭和にかけ建設されました。

どうしてここが、アサヒグループの美術館になったの?

こたえ。。。加賀正太郎は、ニッカウヰスキーの創業にも参画し、晩年には同社の株を深い親交があった朝日麦酒株式会社(現アサヒビール株式会社)初代社長・山本爲三郎に託しました。この縁が、現在の美術館へと受け継がれていきます。

(アサヒグループ大山崎山荘美術館ホームページより)

本館は、霽景楼(せいけいろう)と呼ばれていました。→これは平安京の豊楽殿にあった建物の名前 から採ったと思われるが、豊楽殿は宮 中での宴を行う施設であり、宴会好きの正太郎には 格好の名前と映ったのか

美術館は、ガラス工芸展開催中です。

誰の作品⁇

こたえ。。。ガラス工芸作家・舩木倭帆(ふなきしずほ1935~2013年)の作品105点を紹介する「受贈記念 没後10年 舩木倭帆展」です。

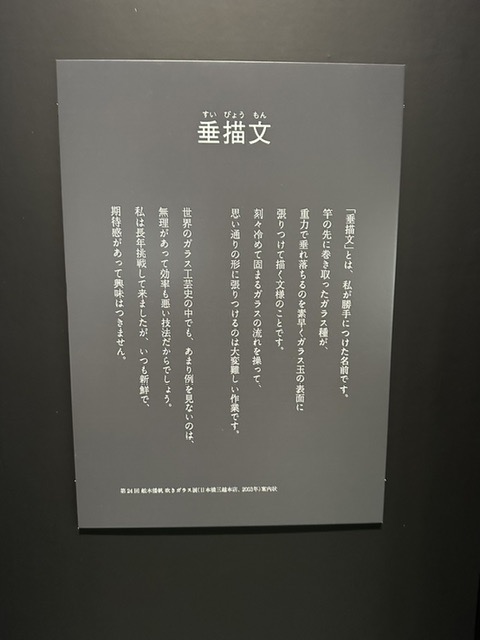

なんていう作り方なの?

主人はゆっくり鑑賞中。

ベランダに出てみる

やっと主人と合流できました。

喫茶ルームに入ろう〜

ケーキセット注文🍰

飲み物は、ビールも選べます🍺

こちらの建物は、安藤忠雄設計の「地中の宝石箱」、「夢の箱」に繋がってます。

池を覗くと、

おまけ。。。ウシガエルやツチガエルのおたまじゃくしは9月に見られるそうで、このまま越冬するそうです。

ロッカーに預けた荷物を取りに行きます。

ここで、傘が見つかったと『東本願寺』から連絡あり🥰

最終日に取りに行きます。

レトロな構内通路を通って、

ホームへ

京都駅に戻る

1日乗車券を超有効的に使ってます😝

こたえ。。。仁和寺です。

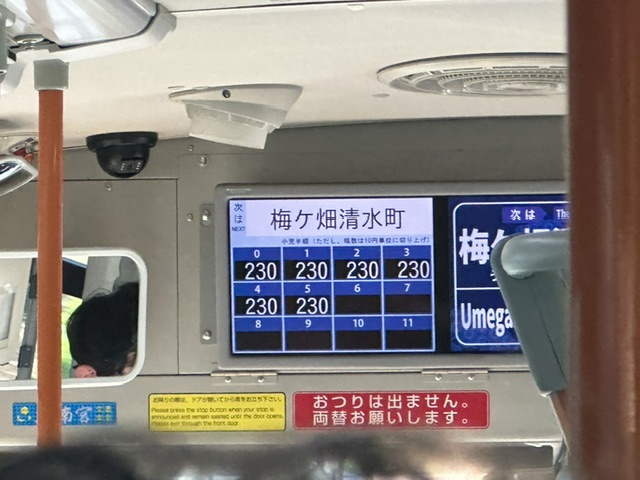

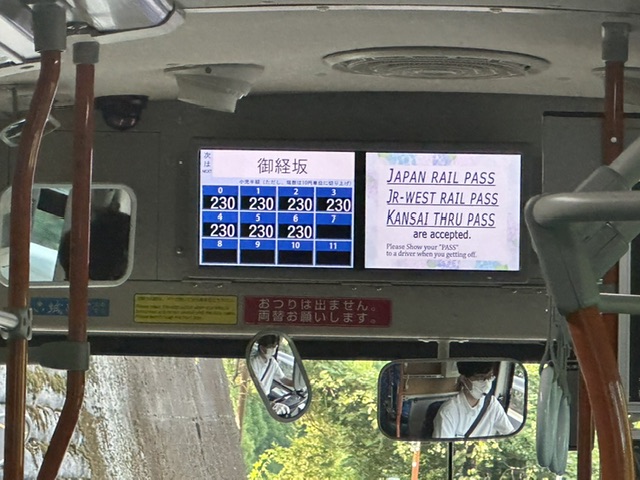

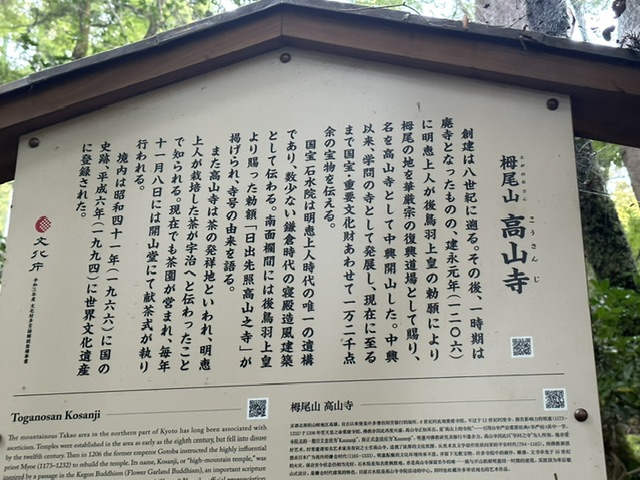

ここまで230円で来れるなんて安すぎる💦

です。

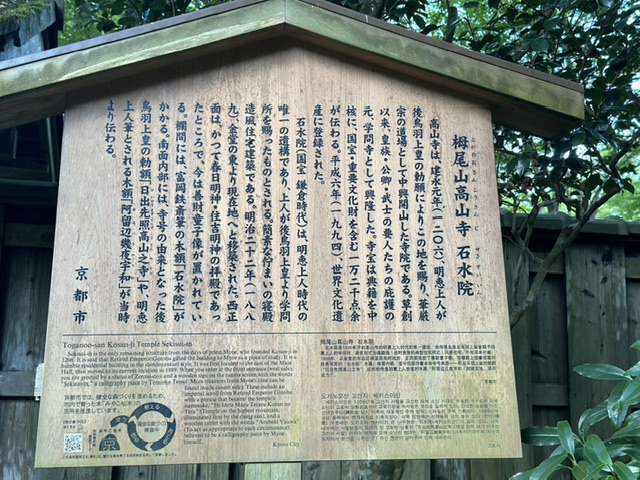

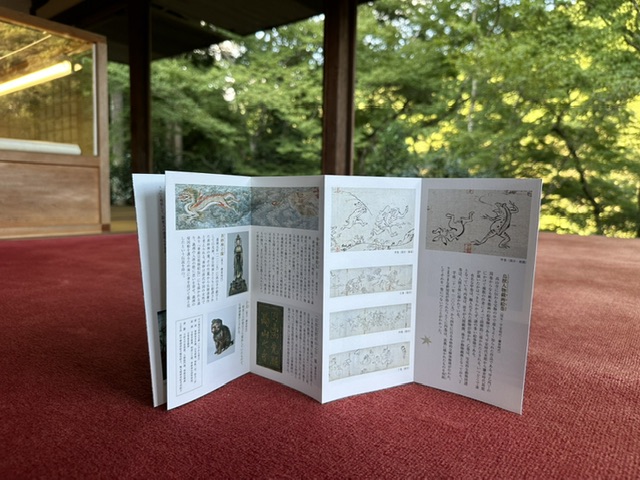

展示→レプリカ

本物はどこにあるの⁈

こたえ。。。保管は東京国立博物館と京都国立博物館です。所有が高山寺です。

こたえ。。。『仏足石参道』

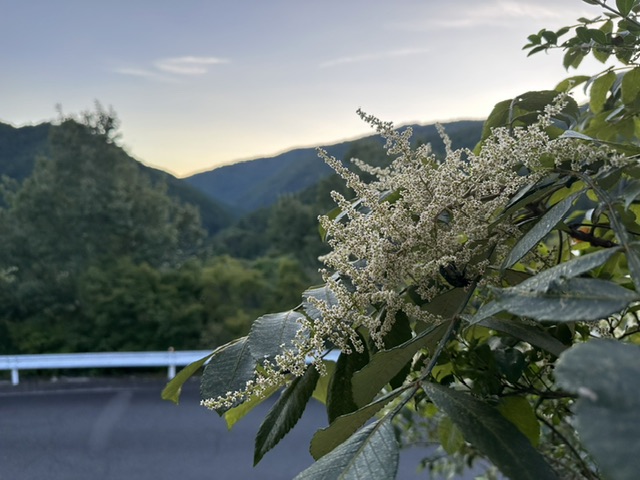

ススキの穂を見てホッとする。

西明寺へ

しばらく車道を歩くと、

拝観時刻は過ぎちゃいました💦

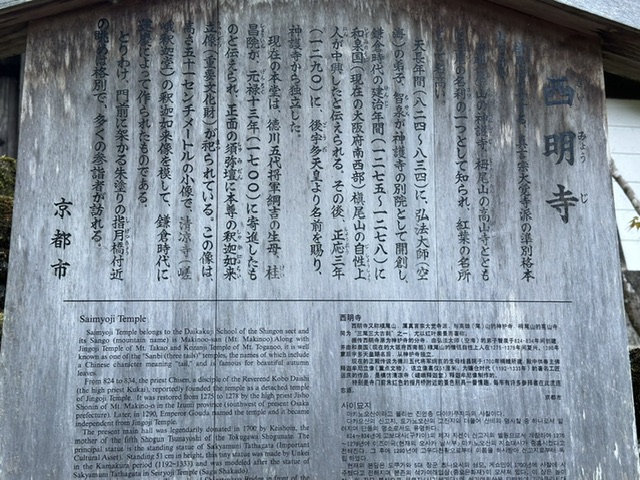

西明寺の由来は?

こたえ。。。☟

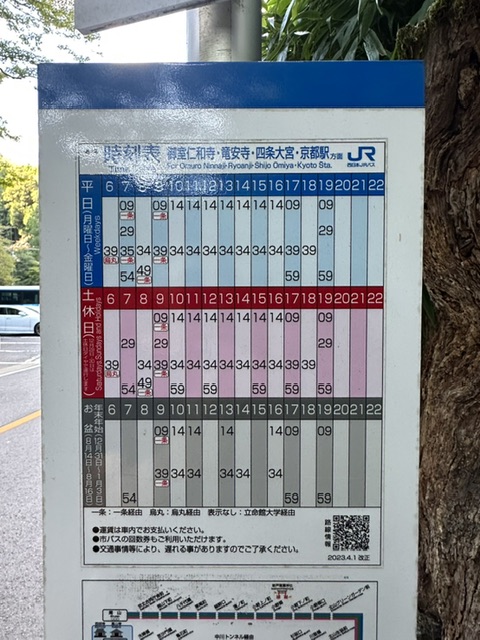

バス停に向かいましょう〜

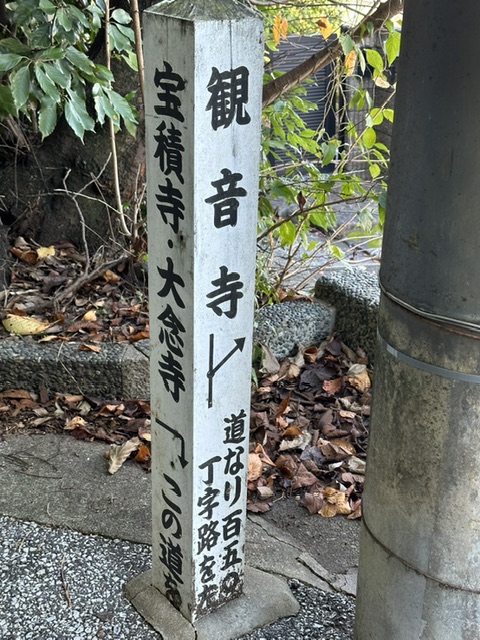

神譲寺方面へ

こたえ。。。朱色というのは、古代の言い方で「丹(に)」と言います。これは魔を払う力がある色と考えられていたからです。

川床会場

こたえ。。。もみぢ屋本館です。

バスの時間を一便遅らせて、

夕日の景色は見えるかな?

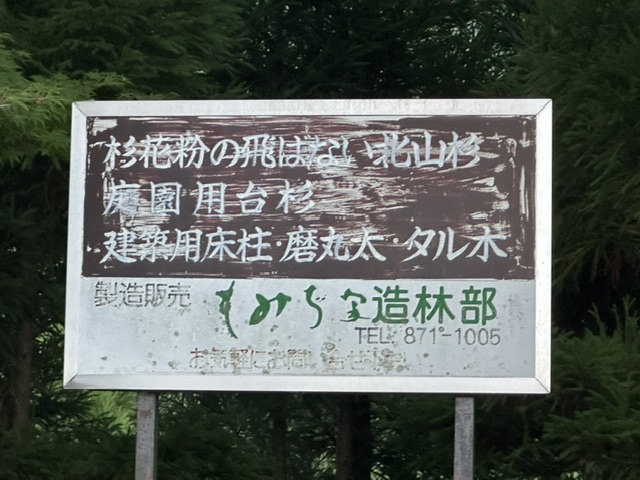

こたえ。。。①真円でまっすぐ②年輪がち密で材質が硬い③表面の色が白く光沢がある④上下で太さが変わらない⑤節がない(北山丸太ホームページより)

いつ頃から作り始められたの?

こたえ。。。室町時代 応永年間(1394~1427)頃からつくり始められたといわれています。

バスに乗る頃には、日も落ち真っ暗になりました。。。

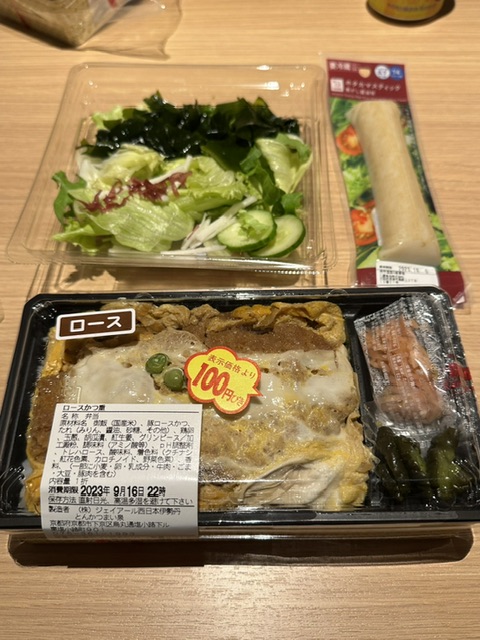

いただきまーす。

明日に備えておやすみなさい💤

2万1688歩、歩きました。